【力學基本問題】

內容簡介

《力學基本問題【全彩版】》在全景式的視野下,以哲理式、開放式的描述方法,介紹力學學科及其學科交叉的前沿,尤其著重梳理出與之相關的70個基本問題。 《力學基本問題【全彩版】》力圖展示:即使是力學這一科學發展的先行學科,也仍然存在很多基本問題尚沒有得到認識、解决。 《力學基本問題【全彩版】》以“基礎力學”“流體力學”“固體力學”“交叉力學”四個板塊進行展示:頭尾體現了從基礎到交叉的脈絡,中間嵌入了力學的兩大主流領域。

作者簡介

楊衛,1954年2月16日出生於北京,固體力學專家,中國科學院院士、开发中国家科學院院士、美國工程院外籍院士,清華大學工程力學系教授、博士生導師,主要從事斷裂力學、細觀與納米力學、力電耦合失效等領域的研究,研究方向包括:固體的强度與破壞、微納米力學、多鐵性力學、軟物質力學、航空航太結構與材料力學等。 近期取得的代表性成果包括:發展了納米晶體高速變形的大規模並行分子動力學方法和低速變形的微結構演化算灋; 提出了連續介質和分子動力學相耦合的跨層次類比算灋,以及用於多組元合金原子尺度類比的介原子贗勢; 提出了電致斷裂、電致疲勞、電致質流失穩和疇變力電耦合研究的機理模型; 發展了智慧柔性資料電致大變形的驅動機理和全柔性機器人的設計方法。

目錄

前言

引言001

0.1循史:力學的引領式發展001

0.2前瞻:力學3.0的構架004

0.3物質世界的力學006

力學基本問題01怎樣完整、清晰地定義力學的基本內涵?

力學基本問題02如何多關聯地體現跨層次、跨介質的過渡?

0.4精神世界的力學008

**篇基礎力學

第1章確定性與不確定性015

1.1從牛頓力學到可知論到機械唯物論015

力學基本問題03區別不同的宏觀與微觀場景(包括宏微觀關聯),如何表示力學量和力學過程內在的確定性和不確定性? 我們可以精確地類比宏觀和微觀世界嗎?

1.2理性力學與公理化體系016

1.3本原不確定性:海森堡原理018

1.4隨機與統計:薛定諤方程的演變019

力學基本問題04量子不確定性和非局部性背後是否有更深刻的原理?

1.5自然法則的不確定性:對因果律的爭論020

力學基本問題05為什麼可以超距實現量子資訊的糾纏,它對應於什麼樣的資訊糾纏力?

1.6數學不確定性:非線性、分叉、混沌與奇怪吸引子022

力學基本問題06我們是否能够更準確地預測灾害性事件(海嘯、颶風、地震)?

1.7資訊不確定性:模糊力學024

1.8宏觀不確定性025

力學基本問題07有可能預知未來嗎?

第2章連續與離散030

2.1稠密性與連續性030

2.2連續與離散的跨層次交替032

2.3泡利不相容原理033

2.4量子化:能量、空間與時間035

力學基本問題08時空的*小尺度是多少?

2.5符號主義:數理邏輯與算符演繹036

第3章因果與關聯038

3.1力學基本規律的因果陳述:從墨子到亞里斯多德到牛頓038

3.2因果表達的對稱性與美感042

力學基本問題09宏觀世界的因果表達為什麼具有對稱性?

3.3從還原論到歸納法044

3.4唯象理論:從現象關聯到數據關聯045

3.5人工智慧的三個來源046

3.6非結構化數據047

3.7關聯度空間與數據驅動048

力學基本問題10數據會主動地進行關聯嗎? 數據什麼時候會產生思想? 它能否成為一種新的科學範式?

3.8因果律與關聯律的互鑒049

第4章時間的指向與時空觀052

4.1時間指向與記憶衰减原理052

力學基本問題11為什麼時間似乎只朝一個方向流動?

力學基本問題12為什麼力學定解方程的不同部分有不同的時間箭頭作

用? 逆時演化或多路徑演化可能嗎?

4.2老化與回復053

4.3熵增原理與不可逆過程054

4.4量子態的時空觀057

力學基本問題13量子多體糾纏比量子場更為基本嗎?

4.5物質態的光速不可逾越與量子資訊態的暫態改變058

力學基本問題14為什麼真空光速為定值? 我們能以光速行駛嗎?

力學基本問題15我們*多可以將粒子加速到多快?

4.6時間的*小步長060

第5章質量的起源與表像062

5.1牛頓質量:物質的含量062

5.2質量與速度:愛因斯坦的質能公式063

力學基本問題16質量可以轉化為能量,能量可以凝聚為質量嗎?

5.3質量與時空的交織:廣義相對論與引力波064

力學基本問題17什麼是引力?

力學基本問題18愛因斯坦的廣義相對論是正確的嗎?

5.4費米子與玻色子067

力學基本問題19什麼是物質的*小組成部分?

5.5中微子的質量與中微子振盪068

5.6楊米爾斯場與質量的缺失071

力學基本問題20質量的起源是什麼?

5.7質量賦予機制:希格斯理論073

5.8質量描述:自發對稱性的破缺075

力學基本問題21會有“萬有理論”嗎?

力學基本問題22能找到宇宙中所有未呈現的物質嗎?

第6章NS方程與湍流081

6.1千禧年的七大數學問題081

6.2 NS方程解的存在性與光滑性082

力學基本問題23NS問題會得到解决嗎?

力學基本問題24NS方程、玻爾茲曼方程和薛定諤方程三者之間有何聯系?

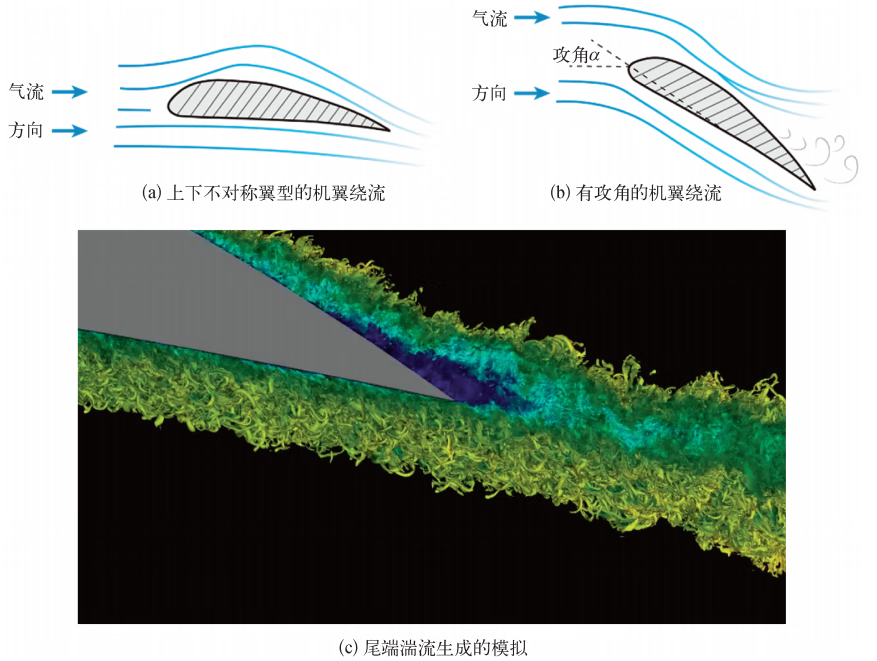

6.3從機翼繞流看渦街和湍流的形成086

6.4湍流的統計理論088

6.5湍流層次律090

力學基本問題25湍流的*終統計不變性是什麼?

力學基本問題26湍流的能量級聯與氣體連續變化的分子自由程有關嗎?

6.6湍流的場平均與模式理論093

力學基本問題27如何利用AI來封閉NS方程的平均場計算?

6.7湍流的結構理論095

6.8湍流的能量級聯098

力學基本問題28如何融匯湍流的結構理論和統計理論?

6.9 NS方程的計算100

第7章渦的物質與時空描述105

7.1渦動力學105

7.2無黏流體的渦面守恒律108

力學基本問題29渦面有物質(或類物質)的描述嗎?

7.3物質面的拉格朗日描述109

7.4渦面場演化的跟踪109

力學基本問題30對渦結構有幾何(或流形)描述嗎?

7.5渦面場的三參數表徵理論112

第8章分子自由程:從稀薄氣體到非牛頓流體117

8.1分子自由程與結構特徵尺度117

力學基本問題31如何量化流體性質與分子自由程的關係?

8.2玻爾茲曼統計理論118

8.3格子玻爾茲曼方法120

8.4玻爾茲曼方程的矩統計121

8.5稀薄氣體力學的四種表徵形態121

8.6高階矩統計123

8.7非牛頓流體124

第9章阻力與升力的極致構象128

9.1普朗特機翼理論129

9.2布拉修斯層流邊界層解132

9.3轉捩與二次擾動133

9.4湍流邊界層136

9.5阻力與升力的計算137

力學基本問題32阻力存在極小值嗎? 存在全域超滑行為嗎?

力學基本問題33如何找到自我調整的*大升力構形?

9.6高速列車與極低軌空天飛行器理論138

第10章燃燒與爆轟143

10.1熱傳導與輻射143

力學基本問題34物質傳熱的極限是什麼?

10.2強對流146

10.3多相流146

10.4 PDF方法148

10.5湍流燃燒149

力學基本問題35什麼樣的湍流燃燒可以達到*充分的或*快的燃燒?

10.6火焰穩定性152

力學基本問題36可實現火焰穩定性的*高超燃馬赫數是多少?

10.7爆轟波153

第11章理想强度與理想硬度161

11.1 Frenkel理想强度161

11.2 Griffith缺陷理論162

力學基本問題37理想强度可以實現嗎?

力學基本問題38理想硬度可以實現嗎?

11.3 Lindemann理論165

11.4 Born的晶格穩定性理論165

11.5强硬固體的探求166

11.6理想硬度:缺陷移動的密集防禦167

11.7理想强度:消除臨界尺寸以上的缺陷169

11.8調控塑性:重塑能帶的輸運行為173

力學基本問題39施加應變可以改變固體的輸運性質嗎?

力學基本問題40壓力誘導的高溫超導的微觀機理是什麼?

第12章納米尺度下的極端力學179

12.1低維固體179

力學基本問題41低維固體可以在何種價鍵結構下形成?

12.2 Rayleigh不穩定性——EUV原理183

12.3從粉筆到珍珠貝184

力學基本問題42能够產生仿生命過程的神奇固體行為嗎?

12.4高熵合金的應變熔化186

力學基本問題43室溫下單純施加應變可以使固體直接熔化嗎?

12.5納米冰單晶纖維的極致彈性191

12.6原子精度製造195

第13章模量的可控性與輸運效能200

13.1光、電、磁、聲、力的基本方程與斗篷理論200

13.2變換效應202

力學基本問題44何種物理場(或耦合場)下的斗篷*難實現?

13.3五模資料203

13.4超資料與輸運效能的調製206

力學基本問題45可以製作出真人大小的隱形斗篷嗎?

13.5能帶設計與能帶工程208

第14章缺陷運行的極限速度214

14.1 Eshelby的位錯運行極限速度214

14.2裂紋運行速度的禁區215

14.3跨聲速分層理論215

14.4地震中的超剪切與激波216

14.5超聲速擴展裂紋218

14.6超聲速位錯運行220

14.7高能流引致的缺陷演化222

力學基本問題46缺陷傳播的極限速度是什麼? 是波速、光速、還是超距?

第15章可程式設計固體227

15.1多物理場下的固體變形227

15.2傳感/致動/控制與可程式設計228

力學基本問題47實現可程式設計固體的主要瓶頸是什麼?

15.3 3D列印科技230

15.4 4D列印科技與時空設計231

15.5從智柔體到生命體234

力學基本問題48如何在智柔體中注入生命元素?

力學基本問題49物質如何被編碼而成為生命資料?

力學基本問題50為什麼生命需要手性?

第四篇交叉力學

第16章介質交叉239

16.1流固介質交叉:廣義軟物質239

力學基本問題51廣義軟物質的力學框架是什麼?

16.2軟物質力學241

16.3可轉變性與可控制性243

16.4智柔體力學243

16.5生命力學247

力學基本問題52人體組織或器官可以完全再生嗎?

第17章層次交叉255

17.1層次交叉的三種路線255

力學基本問題53如何開展互動式層次交叉?

力學基本問題54集體運動的基本原理是什麼?

力學基本問題55群體智慧是如何出現的?

17. 2跨層次實驗觀察257

力學基本問題56如何在微觀層面量測介面現象?

17.3跨層次類比計算259

力學基本問題57能實現全宇宙(63個量級)的宏微觀跨層次類比嗎?

17.4跨層次訊號感知262

17.5跨層次失效控制263

力學基本問題58如何(主動或被動地)實現跨層次失效控制?

17.6跨層次多物理耦聯265

第18章剛柔交叉269

18.1剛柔動力學269

18.2剛柔組合體的控制——達文西手術機器人271

18.3剛柔協同控制272

18.4高機動性足式機器人:本征動力學274

力學基本問題59足式機器人能達到或超越足式動物的機動性嗎?

18.5足式機器人的步態轉換與地形適應279

18.6極高靜水壓力下的剛柔組合體281

力學基本問題60極高靜水壓下工作的剛柔組合體要遵循什麼樣的設計準則?

第19章質智交叉286

19.1物理/生命/資訊三元世界286

力學基本問題61在物理/生命/資訊三元世界中,有什麼

精彩書摘

引言

“力學標誌著人類對物理世界之科學理解的**縷曙光。力學構成理工的脊樑。力學鋪就了世界上無數的城市建設的基石”

——劉淇,《北京市申辦2008年世界力學家大會的報告》

0.1循史:力學的引領式發展

若要分清一個學科發展之脈絡,循史是重要的抓手。

宇宙之大、基本粒子之小、生命體之複雜,從物質到精神,力無所不在!

科學旨在發掘物質、資訊、生命三元世界之規律。 這些規律多為相互作用與自身運動之規律:無論是宇宙萬物之間、資訊影響之間、生命繁衍之間,還是物質與精神之間、自然與生命之間、物質資訊能量之間,圖0.1篆書“力”字

都是通過對其相互作用的機理和定量表徵所描述的。 人們把這林林總總的相互作用冠以一個神秘而又具有直覺色彩的詞,即所謂“力”。 按照篆書的古漢字(圖0.1),“力”是象形字,像古人犁地用的工具“耒”的形狀,可具象化地指辯為對知識大地的深耕。

力是對各種相互作用的概念化描述。 它量化了在諸種相互作用下其主體和受體的狀態變化。 宇宙萬物是根據生命的意志、資訊的指引、能量的存續,以“力”來作為維繫個體及群體的規律載體來運動的。 所以,“力”體現了宇宙間萬物的演化規律。

如何解釋力學的內涵呢?* 新的定義是:“力學是關於物質相互作用和運動的科學,研究物質運動、變形、流動的宏觀與微觀行為,揭示上述行為的科學規律,及其與物理學、化學、生物學等過程的作用。”〔1〕

這個力學的定義是比較新的定義。 如果時間倒退至1985年,那時大百科全書上的定義是“力學是研究機械過程關係科學規律的學科”〔2〕。 顯而易見,現在力學的內涵比以往有了進一步的拓展。

力與力學的這一本原性概念决定了其必然在人類科學的發展中起到先行、奠基和引領作用。 以往對科學史的描述中是將數學與自然科學的發展分別論述的。 自然科學(其前身為自然哲學)的發展是以物理學為先導的,而物理學的發展則是以力學為先行的。

-------------------------------------

【力學工程問題】

內容簡介

《力學工程問題【全彩版】》與楊衛教授所著的《力學基本問題》構成姊妹篇,引導讀者學習力學、研究力學、欣賞力學、熱愛力學。 《力學工程問題【全彩版】》基於當代工程技術對力學的需求,介紹解决工程力學問題的主要方法和典型案例,為從事工程力學研究做必要準備。 《力學工程問題【全彩版】》共15章,分為基本方法篇、動力學篇、固體力學篇、流體力學篇。 基本方法篇介紹如何從系統科學高度審視工程中的力學問題,如何對力學問題進行定性研究、機理研究、數據研究,進而把握其內在規律。 此後三篇選擇我國學者在航太、航空、船舶、交通、建築、電子、能源、武器等領域的11個工程力學研究案例,分別介紹如何將複雜力學問題進行簡化,梳理研究思路,*終解决問題,滿足工程設計、研製和運行需求。

作者簡介

胡海岩,北京理工大學教授,中國科學院院士,开发中国家科學院院士,匈牙利科學院外籍院士; 兼任中國科學院學部主席團成員、科學道德建設委員會主任,國務院學位委員會力學學科評議組召集人。 曾任德國斯圖加特大學洪堡基金研究員,南京航空航太大學教授、校長,北京理工大學校長,中國力學學會理事長,中國振動工程學會理事長等。

長期從事飛行器結構動力學與控制的人才培養和科學研究,獲教學成果獎一等獎,國家自然科學獎二等獎,國家科技進步獎二等獎; 還榮獲美國ASME Thomas Caughey Dynamics Medal、俄羅斯莫斯科大學名譽博士等。

目錄

前言

**篇基本方法篇

第1章工程研究的系統思維003

1.1科學、科技、工程003

1.1.1科學、科技、工程的界定003

1.1.2科學技術工程的三元論004

1.1.3顛覆性科技006

1.1.4工程科學觀007

1.2系統科學009

1.2.1系統與系統思維009

1.2.2系統科學及其特徵009

1.3工程系統010

1.3.1工程系統的主要特徵011

1.3.2工程系統的模型化014

1.4系統工程015

1.4.1系統工程的概念015

1.4.2大系統分解協調方法016

1.4.3綜合集成方法017

1.5基於模型的系統工程018

1.5.1系統工程的新發展018

1.5.2產品的模型體系019

1.5.3產品的研製流程021

思考題022

拓展閱讀文獻022

第2章工程力學的定性研究024

2.1因果分析024

2.1.1因果關係024

2.1.2相關關係027

2.2量綱分析028

2.2.1量綱分析的原理029

2.2.2量綱分析的步驟032

2.2.3量綱分析的局限與改進036

2.3相似分析039

2.3.1相似模型039

2.3.2相似變數041

2.4對稱性分析043

2.4.1鏡像對稱系統044

2.4.2迴圈對稱系統050

2.4.3對稱性破缺055

思考題056

拓展閱讀文獻057

第3章工程力學的機理研究058

3.1穩定性分析058

3.1.1靜態穩定性058

3.1.2動態穩定性066

3.1.3流動穩定性073

3.2非線性分析077

3.2.1幾何非線性077

3.2.2物理非線性081

3.2.3計算和分析方法087

3.2.4典型現象及其機理092

3.3多尺度分析097

3.3.1空間多尺度問題098

3.3.2時間多尺度問題106

3.3.3時空多尺度問題109

3.4耦合分析110

3.4.1耦合的簡化110

3.4.2剛柔耦合問題112

3.4.3流固耦合問題115

3.4.4力熱耦合問題122

3.4.5力電耦合問題129

3.5延遲分析133

3.5.1幾種典型延遲133

3.5.2穩定性切換135

3.5.3 Hopf分岔137

3.6不確定性分析139

3.6.1不確定性參數140

3.6.2隨機過程與隨機場143

3.6.3隨機激勵下的系統響應146

3.6.4含不確定參數的系統響應149

思考題153

拓展閱讀文獻154

第4章工程力學的數據研究155

4.1資料獲取155

4.1.1 Nyquist採樣156

4.1.2壓縮感知157

4.2資料分析160

4.2.1 Fourier分析160

4.2.2小波分析165

4.2.3本征正交分解169

4.3數據驅動建模174

4.3.1線性回歸模型175

4.3.2神經網路模型178

4.3.3嵌入知識建模183

思考題188

拓展閱讀文獻188

第二篇動力學篇

第5章“嫦娥二號”拓展任務的飛行軌道設計193

5.1研究背景193

5.2對飛往日地Lagrange點的認識194

5.2.1簡化模型194

5.2.2 Lagrange點及其附近的軌道196

5.3從繞月軌道至日地L2點的轉移軌道設計200

5.3.1低能耗軌道轉移的可行性201

5.3.2低能耗轉移軌道設計202

5.3.3任務實施效果205

5.4再次拓展任務分析206

5.4.1行星際飛行任務及其約束206

5.4.2行星際飛行任務的探測目標選擇207

5.4.3飛越探測近地小行星的目標選擇208

5.5飛越探測小行星的軌道設計211

5.5.1轉移軌道設計211

5.5.2任務實施效果213

5.6問題與展望214

思考題216

拓展閱讀文獻217

第6章高速鐵路的動力學選線設計218

6.1研究背景218

6.1.1傳統鐵路選線設計218

6.1.2現代鐵路動力學選線設計理念219

6.2對車輛軌道耦合動力學的認識220

6.2.1車輛軌道耦合動力學模型221

6.2.2車輛軌道耦合動力學數值模擬229

6.2.3車輛軌道耦合動力學案例231

6.3高速鐵路線路平縱斷面優化設計方法233

6.3.1列車與線路動態效能*佳匹配設計原理233

6.3.2線路平縱斷面動態優化設計方法234

6.4高速鐵路動力學選線設計應用實踐235

6.4.1廣深港高速鐵路選線設計236

6.4.2京滬高速鐵路選線設計優化240

6.5問題與展望243

思考題243

拓展閱讀文獻244

第7章高層建築結構的抗震整體可靠性分析245

7.1研究背景245

7.2對高層建築結構地震響應的認識247

7.2.1高層建築結構的主要類型247

7.2.2高層建築結構的地震響應問題247

7.3高層建築結構的線性地震響應249

7.3.1高層建築結構的簡化力學模型249

7.3.2地震動的加速度功率譜密度254

7.3.3隨機地震響應分析255

7.4高層建築結構的非線性地震響應與整體可靠性258

7.4.1非線性結構響應精細化分析的力學基礎258

7.4.2隨機動力系統的概率密度演化264

7.4.3非線性隨機地震響應與結構整體可靠性267

7.5問題與展望270

思考題270

拓展閱讀文獻271

第三篇固體力學篇

第8章裝備結構的輕量化設計275

8.1研究背景275

8.2對結構輕量化設計的認識277

8.2.1輕量化設計的表述277

8.2.2資料的選擇278

8.2.3資料與形狀組合的選擇279

8.3輕質結構的力學設計282

8.3.1艦船升降跳板及其力學模型282

8.3.2輕質夾層結構的剛度設計283

8.3.3輕質夾層結構的强度設計287

8.3.4結構輕量化設計的流程291

8.4輕巧承力功能一體超結構研究292

8.4.1輕巧承力散熱超結構293

8.4.2輕巧承力可重構超結構294

8.4.3輕巧承力吸能一體超結構294

8.4.4輕巧承力吸能降噪一體超結構296

8.4.5輕巧承力吸能一體*面超結構297

8.4.6輕巧承力吸能含液多孔超結構298

8.5問題與展望299

思考題300

拓展閱讀文獻300

第9章大推力火箭發動機的主傳力結構設計302

9.1研究背景302

9.2對主傳力結構優化設計的認識303

9.2.1結構設計需求分析303

9.2.2設計目標與約束條件304

9.2.3優化設計問題的表述305

9.2.4結構優化概述305

9.3空間桁架型主傳力結構的優化設計306

9.3.1基結構法與等應力準則306

9.3.2主傳力結構的優化設計案例309

9.4連續體型主傳力結構的優化設計314

9.4.1連續體拓撲優化方法簡介315

9.4.2主傳力結構的優化設計案例319

9.4.3拓撲優化結果的幾何重建320

9.4.4拓撲優化結果的校核320

9.4.5關於優化設計效能的討論322

9.5問題與展望322

思考題323

拓展閱讀文獻324

第10章基於高溫複合材料的空天結構設計325

10.1研究背景325

10.2對高溫複合材料結構力學設計的認識327

10.2.1高溫複合材料結構力學設計的載荷約束327

10.2.2高溫複合材料結構力學設計面臨的挑戰328

10.2.3高溫複合材料結構力學設計思路329

10.3高溫複合材料結構力學設計方法331

10.3.1資料的微結構設計332

10.3.2資料高溫力學性能與行為實驗表徵333

10.3.3資料本構關係和斷裂強度理論335

10.3.4結構功能一體化設計340

10.3.5結構高溫强度定量評估342

10.4工程實踐火箭用發動機噴管結構力學設計與評估345

10.4.1噴管結構的服役工况與邊界條件345

10.4.2噴管結構的承載/防隔熱一體化設計346

10.4.3發動機噴管考核驗證348

10.5問題與展望349

思考題350

拓展閱讀文獻350

第11章柔性電子器件的結構力學設計352

11.1研究背景352

11.2對電子器件結構柔性化的認識353

11.2.1可彎*結構354

11.2.2可延伸結構354

11.3結構柔性化設計355

11.3.1波浪結構355

11.3.2島橋結構362

11.3.3三維可延伸柔性結構366

11.3.4柔性基體結構設計370

11.4問題與展望375

思考題376

拓展閱讀文獻377

第四篇流體力學篇

第12章風力發電機葉片的氣動設計381

12.1研究背景381

12.2對風力機葉片設計的認識383

12.2.1葉片設計的前提383

12.2.2葉片汲取風能的簡化分析384

12.2.3葉片設計思路386

12.3風力機葉片的氣動設計方法389

12.3.1幾何特性描述389

12.3.2氣動特性描述390

12.3.3葉素動量理論392

12.3.4氣動彈性分析396

12.3.5氣動設計流程399

12.4風力機葉片設計的工程實踐400

12.4.1翼型族選取400

12.4.2氣動外形設計401

12.4.3結構效能設計402

12.4.4氣動彈性考核403

12.5問題與展望405

思考題405

拓展閱讀文獻406

第13章武器戰鬥部的聚能射流效應設計407

13.1研究背景407

13.2對聚能射流效應的認識408

13.2……….

精彩書摘

**篇基本方法篇

第1章工程研究的系統思維

工程研究的系統思維工程是指人類為改善自身的生存、生活、工作條件,根據對自然的認識而進行的造物活動,是物化勞動過程。 這樣的物化勞動過程是人類能動性*重要、*基本的表現管道之一,是人類賴以生存和發展的基礎,推動著人類的文明和進步。

本章主要介紹如何基於系統思維來研究工程問題,為研究工程中的力學問題奠定思想基礎。 為此,本章將闡述科學、科技、工程之間的關係,並在此基礎上討論工程科學、系統科學、工程系統、系統工程等問題。 本章的主要內容可納入21世紀以來我國學者所建立的工程哲學框架,隸屬於該框架下的工程方法論殷瑞玨,李伯聰,汪應洛,等.工程方法論〔M〕.北京:高等教育出版社,2017.。

1.1科學、科技、工程

本節基於工程哲學的觀點,將科學、科技、工程界定為三種不同類型的人類活動,指出其基本特徵; 再闡述這三種活動之間的關係,尤其是工程科學。

1.1.1科學、科技、工程的界定

1.科學

科學是以發現為覈心的活動,其主體是科學家; 其成果是經過實證的知識,通常以論著形式發表,是全人類的共同財富; 科學成果旨在獲得新知識,其價值取向通常是中立的。

在漢語中,科學是指經過實驗驗證的有序知識體系,包含形式科學(數學、邏輯學等)、自然科學(物理、化學、生物學、天文學、地球科學等)、應用科學(科技科學、工程科學、醫學等)、社會科學(經濟學、法學、教育學、管理學等)。 本書主要關注科技科學和工程科學,涉及形式科學和自然科學,基本不涉及社會科學。

2.科技

科技是以發明為覈心的活動,其主體是發明家、工程師、技師和工人等; 其成果是發明、專利、科技訣竅等知識,通常在一定時間內是“非公有知識”,受到專利保護; 技術成果旨在體現可能性、創新性、先進性,具有一定的價值導向。

在漢語中,科技指在利用和改造自然的過程中,積累起來的知識、經驗、技巧和手段的總和。 囙此,科技既包括與科學、工程相關的發明活動,還包括諸如繪畫科技、滑雪科技、烹飪科技等技能。 本書主要關注前一類發明活動,不涉及後一類技能。

3.工程

工程是以建造為覈心的活動,其主體是企業家、工程師、工人等; 其成果是物質產品、物質設施,通常是物質財富; 工程成果旨在滿足社會需求,具有强烈的價值導向。

在漢語中,工程一詞已被泛化用於眾多領域,包括政府部門主導和實施的工作計畫,如“希望工程”和“985工程”。 本書主要關注以建造為覈心的工程,不涉及泛化的工程。

在圖1.1.1中,當科學和科技沿著單箭頭相互靠近並產生重疊時,可將重疊部分理解為科技科學,圖1.1.1科學、科技、工程的關係即涉及科技發明和進步等活動的科學知識; 當科學和工程沿單箭頭彼此靠近並產生重疊時,可將重疊部分理解為工程科學,即涉及工程建造、運行和維護等活動的科學知識。 當然,這是狹義的科技科學和工程科學。 若從廣義來看,不論是科技科學,還是工程科學,均包括與人文和社會科學的交叉部分。 例如,建築設計學涉及美學、設計藝術學,城市規劃學涉及經濟學、社會學等。 本書關注狹義的科技科學和工程科學。

1.1.2科學技術工程的三元論

在工程哲學中,將科學、科技、工程界定為三種不同類型的人類活動,各自具有鮮明特徵,而彼此有顯著差异,故視為三個不同的元。 所謂三元論,就是強調科學、科技、工程之間的聯系,重視三者的對立統一、相互轉化關係。 現以航空工程的誕生為例,說明科學、科技、工程的關係。

圖1.1.2Cayley在銀制圓盤上刻下的固定翼飛機設想例1.1.11799年,英國科學家凱萊(Sir George Cayley,1773~1857)摒弃前人模仿鳥類飛行來研究撲翼飛機的思路,提出圖1.1.2所示的固定翼飛機設想。 他認為,當固定翼與飛行方向具有攻角(即迎角)時可產生升力,深入研究了機翼攻角和升力之間的關係,並於1809~1810年發表了人類歷史上*早的空氣動力學論文。 Cayley的研究是旨在認識升力規律的科學活動,其成果為後人發明飛機奠定了科學基礎。

1903年,美國發明家萊特兄弟(Wilbur Wright,1867~1912;Orville Wright,1871~1948)基於Cayley等科學家提出的升力、推力、穩定性概念和理論,研製出圖1.1.3所示的人類歷史上**架有動力飛機,實現了飛行時間12s、飛行距離37m。 這是旨在證明載人飛行可行性的科技發明,其成果引起科學家、發明家、企業家的普遍關注,為促進飛機成為工業產品奠定了重要的科技基礎。

1912年,荷蘭飛機設計師福克(Anthony Fokker,1890~1939)在德國創建Fokker飛機製造公司,陸續解决了資料與結構、機槍射擊與螺旋槳轉動同步等工程問題,大規模生產出圖1.1.4所示的**代戰鬥機,使該公司成為**次世界大戰期間全球*大的航空企業。 這是以軍事價值為導向的工程活動,為人類建立航空工業探索出一條成功道路。

圖1.1.3 Wright兄弟研製的**架有動力飛機

圖1.1.4 Fokker Dr.1戰鬥機

在上述航空工程的誕生過程中,科學、科技、工程的性質具有明顯差异,但彼此相互關聯,即科學轉化為科技,科技轉化為工程,具有統一性。 例如,Cayley的科學研究並非完全出於對升力問題的好奇心驅動,而是以實現載人飛行為目的; Wright兄弟的科技發明雖然出於興趣並且公開展示,但他們取得成功後立即將各種數據保密,以謀求將成果轉化為工業產品。 由於他們的研究具有明確價值取向,航空工程並非從科學探索、科技發明所自然衍生或派生而來。 在工程哲學中,將這樣的工程發展脈絡歸結為工程本體論殷瑞玨,李伯聰,汪應洛,等.工程哲學〔M〕.4版.北京:高等教育出版社,2022:3763.。

自20世紀以來,科學、科技、工程之間的關係日益密切,相互依賴、相互推動,形成了圖1.1.1中雙向箭頭所示的無*尾邏輯的迴圈欒恩傑.論工程在科技及經濟社會發展中的創新驅動作用〔J〕.工程研究,2014,6:323331.。 該迴圈具有兩個方向,既可按科學技術工程方向迴圈,也可按工程技術科學方向迴圈。 例如,上述航空工程的誕生是沿著圖1.1.1中的逆時針迴圈路線。 又如,順時針迴圈則是由工程師提出新的技術需求,而新技術吸引科學家創建新的理論。

值得指出的是,許多學者並不嚴格區分科技和工程。 例如,在很多西方國家,將科技科學和工程科學統稱為工程科學。 又如,許多西方學者討論科技問題時,所列舉的實例大多是工程項目。 將科技和工程合二為一的原因有多種。 例如,部分西方國家率先進入工業化,而當時的工程活動相對比較簡單,大多基於單項科技,故這些國家的許多學者不嚴格區分科技和工程。

縱觀現代工程,其規模越來越大,複雜程度越來越高,科技往往只是工程的基礎或單元,而工程則是眾多科技的集成。 此時,科技和工程之間具有顯著區別。 通常,科技為工程設計和實施提供了可行性及其前提,而工程設計和實施則需根據總體目標和各種約束來合理選用科技。 在工程實踐中,人們常基於經濟性、科技成熟度等考慮,放弃選用某些“*先進”或“*高級”的科技,而謀求多約束條件下的*優。

本小節闡述科學、科技、工程的差异和聯系,試圖幫助讀者理解科學家、發明家、工程師的職業特點,有助於理解為何許多科學發現、科技發明會束之高閣,有助於理解為何眾多工程師樂於採用傳統科技。 囙此,科學家需要向公眾普及科學,發明家要努力提高新技術的成熟度和經濟性,而工程師要引導新技術朝著適用於工程的方向發展。 本書的撰寫目的之一,就是引導讀者深刻理解科學發現、技術創新與工程實踐的關係,投身解决彼此之間銜接不暢的關鍵力學問題。

1.1.3顛覆性科技

1995年,美國學者克裏斯坦森(Clayton M.Christensen,1952~2020)*次提出顛覆性科技概念,將其定義為以意想不到的管道取代現有主流科技的新技術。 具體地說,顛覆性科技是顛覆人類已有認知的新技術,可對某個應用領域產生顛覆性效果,產生歸零效應,建立新體系和新秩序。 換言之,顛覆性科技不僅要新穎,更要有奇效。

在民用領域,顛覆性科技通常超越現有科技,具有更好的效能、更新的功能、更低的價格,進而建立全新的市場。 例如,21世紀初,數位相機快速發展,大範圍替代了圖1.1.5(a)所示的膠捲相機,導致膠捲相機行業的龍頭企業——柯達公司慘遭淘汰。

圖1.1.5已被顛覆的傳統科技..................

NT$1399

【圖神經網路:基礎、前沿與應用】

NT$1899

【馬同學圖解微積分】(上下册)

NT$1850

6月新書【程式設計不難:全彩圖解+微課+ Python程式設計】

NT$2850

MIT教材:【概率導論+概率論及其應用(卷1+2)+伊藤清概率論】

NT$1480

【視覺化微分幾何和形式】(一部五幕數學正劇)

NT$2400

【量子比特+量子計算+量子佯謬+通幽洞微+萬物一弦+極寒之地】

NT$1680

【矩陣力量:線性代數全彩圖解:微課+Python程式設計】

NT$2800

新版劍橋實用專業英語:【醫學、法律、工程、金融財務、管理、市場行銷】

NT$3150

【量子力學:對稱性第2版】+【量子色動力學第3版】+【場量子化】

NT$1950

【凝聚態物理學】(上下兩卷)

NT$1900

【顛覆性的生物藝術】+【未來藝術在科技奇點衝擊下的蛻變】

NT$3500

【萬物皆數學-用高級的方式理解這個世界】(套裝8冊)

NT$4800

微分幾何與拓撲學:【代數拓撲同調論】+【同倫論】+【古典微分幾何】+【近代微分幾何】+【微分拓撲】

NT$3300

數學領域經典著作:【基礎拓撲學/純數學教程/不等式/矩陣計算/複分析:可視化方法/伊藤清概率論】

NT$2500

【馬祖爾物理學:原理篇+實踐篇】(英文影印版)

NT$2299

【數學物理方法】+【量子力學I】+【量子力學Ⅱ】(全新塑封三册)

NT$2560

【粒子物理學中的規範理論實用導論 】(第1卷+第2卷)

NT$2700

【化學生物學】+【生物信息學與功能基因組學(原著第三版)】(全新塑封兩冊)

NT$1650

【程序員的數學】+【概率統計】+【線性代數】

NT$1400

【力學導論】(軟裝圖片黑白版)