【電晶體幹法刻蝕科技:原子層工藝】

內容簡介

集成電路製造向幾納米節點工藝的發展,需要具有原子級保真度的刻蝕科技,原子層刻蝕(ALE)科技應運而生。 《半導體幹法刻蝕技術:原子層工藝》主要內容有:熱刻蝕、熱各向同性ALE、自由基刻蝕、定向ALE、反應離子刻蝕、離子束刻蝕等,探討了尚未從研究轉向電晶體製造的新興刻蝕科技,涵蓋了定向和各向同性ALE的全新研究和進展。 《半導體幹法刻蝕技術:原子層工藝》以特定的刻蝕應用作為所討論機制的示例,例如柵極刻蝕、接觸孔刻蝕或3D NAND通道孔刻蝕,有助於對所有幹法刻蝕科技的原子層次理解。

《半導體幹法刻蝕技術:原子層工藝》概念清晰,資料豐富,內容新穎,可作為微電子學與固體電子學、電子科學與科技、集成電路科學與工程等專業的研究生和高年級大學生的教學參考書,也可供相關領域的工程技術人員參攷。

作者簡介

Thorsten Lill博士,美國泛林集團(Lam Research)新興刻蝕科技和系統事業部副總裁。 他在德國弗萊堡大學獲得物理學博士學位,並在美國阿貢國家實驗室進行博士後研究。 他在該領域發表了88篇文章,擁有89項專利。

目錄

譯者序

縮寫詞表

第1章引言1

參考文獻3

第2章理論基礎5

2.1刻蝕工藝的重要性能指標5

2.1.1刻蝕速率(ER)6

2.1.2刻蝕速率不均勻性(ERNU)6

2.1.3選擇性6

2.1.4輪廓6

2.1.5關鍵尺寸(CD)7

2.1.6線寬粗糙度和線邊緣粗糙度(LWR和LER)7

2.1.7邊緣放置誤差(EPE)7

2.1.8深寬比相關刻蝕(ARDE)7

2.2物理吸附和化學吸附8

2.3解吸9

2.4表面反應11

2.5濺射12

2.6注入16

2.7擴散17

2.8三維形貌中的輸運現象21

2.8.1中性粒子輸運21

2.8.2離子輸運24

2.8.3反應產物輸運26

2.9刻蝕科技的分類26

參考文獻30

第3章熱刻蝕34

3.1熱刻蝕的機理和性能指標34

3.1.1刻蝕速率和ERNU34

3.1.2選擇性35

3.1.3輪廓和CD控制35

3.1.4ARDE35

3.2應用示例35

參考文獻39

第4章熱各向同性ALE41

4.1熱各向同性ALE機制41

4.1.1螯合/縮合ALE43

4.1.2配體交換ALE44

4.1.3轉化ALE46

4.1.4氧化/氟化ALE48

4.2性能指標50

4.2.1刻蝕速率(EPC)50

4.2.2ERNU(EPC非均勻性)54

4.2.3選擇性55

4.2.4輪廓和ARDE56

4.2.5CD控制59

4.2.6表面光滑度59

4.3电浆輔助熱各向同性ALE60

4.4應用示例60

4.4.1區域選擇性沉積61

4.4.2橫向器件的形成62

參考文獻64

第5章自由基刻蝕69

5.1自由基刻蝕機理69

5.2性能指標70

5.2.1刻蝕速率和ERNU70

5.2.2選擇性71

5.2.3輪廓和ARDE71

5.2.4CD控制71

5.3應用示例71

參考文獻73

第6章定向ALE74

6.1定向ALE機制74

6.1.1具有定向改性步驟的ALE75

6.1.2具有定向去除步驟及化學吸附和擴散改性的ALE75

6.1.3具有定向去除步驟和通過反應層沉積進行改性的ALE86

6.2性能指標89

6.2.1刻蝕速率(EPC)89

6.2.2ERNU(EPC非均勻性)90

6.2.3選擇性91

6.2.4輪廓和ARDE95

6.2.5表面平整度和LWR/LER97

6.3應用示例100

6.3.1具有定向改性步驟的ALE100

6.3.2具有定向去除步驟及化學吸附和擴散改性的ALE101

6.3.3具有定向去除步驟和通過反應層沉積進行改性的ALE102

參考文獻104

第7章反應離子刻蝕109

7.1反應離子刻蝕機制109

7.1.1同時發生的物種通量109

7.1.2化學濺射113

7.1.3混合層形成114

7.1.4刻蝕產物的作用117

7.2性能指標118

7.2.1刻蝕速率118

7.2.2ERNU123

7.2.3ARDE124

7.2.4選擇性126

7.2.5輪廓控制128

7.2.5.1側壁鈍化129

7.2.5.2刻蝕物種的選擇132

7.2.5.3溫度132

7.2.6CD控制134

7.2.7表面光滑度137

7.2.8LWR/LER138

7.3應用示例141

7.3.1圖案化142

7.3.1.1自對準圖案化142

7.3.1.2極紫外(EUV)光刻146

7.3.2邏輯器件148

7.3.2.1Fin刻蝕148

7.3.2.2柵極刻蝕150

7.3.2.3側牆刻蝕152

7.3.2.4接觸孔刻蝕153

7.3.2.5BEOL刻蝕154

7.3.3DRAM和3D NAND記憶體156

7.3.3.1DRAM電容單元刻蝕156

7.3.3.2高深寬比3D NAND刻蝕168

7.3.4新興存儲171

7.3.4.1相變記憶體(PCM)171

7.3.4.2ReRAM175

參考文獻177

第8章離子束刻蝕185

8.1離子束刻蝕的機理和性能指標185

8.2應用示例186

參考文獻188

第9章刻蝕物種產生189

9.1低溫电浆概述189

9.2電容耦合电浆194

9.3電感耦合电浆206

9.4離子能量分佈調製208

9.5电浆脈衝211

9.6格栅源214

參考文獻217

第10章新興刻蝕科技221

10.1電子輔助化學刻蝕221

10.2光子輔助化學刻蝕223

參考文獻224

------------------------------------------

【電晶體先進封裝技術】

編輯推薦

適讀人群:微電子學與固體電子學、電子科學與科技、集成電路科學與工程等專業學生,相關領域工程技術人員

1.作者劉漢誠博士是Unimicron公司CEO、IEEE/ASME/IMAPS會士,在電晶體封裝領域擁有40多年的研發和製造經驗。

2.內容源自工程實踐,涵蓋各種先進封裝技術,是解决先進封裝問題的實用指南。

3.採用彩色印刷,包含550多張彩色圖片,圖片清晰、精美,易於閱讀理解。

內容簡介

《半導體先進封裝技術》作者在電晶體封裝領域擁有40多年的研發和製造經驗。 《半導體先進封裝技術》共分為11章,重點介紹了先進封裝,系統級封裝,扇入型晶圓級/板級晶片尺寸封裝,扇出型晶圓級/板級封裝,2D、2.1D和2.3D IC集成,2.5D IC集成,3D IC集成和3D IC封裝,混合鍵合,芯粒異質集成,低損耗介電材料和先進封裝未來趨勢等內容。 通過對這些內容的學習,能够讓讀者快速學會解决先進封裝問題的方法。

《半導體先進封裝技術》可作為高等院校微電子學與固體電子學、電子科學與科技、集成電路科學與工程等專業的高年級大學生和研究生的教材和參考書,也可供相關領域的工程技術人員參攷。

作者簡介

劉漢誠(John H.Lau)博士,美國電力電子工程師學會(IEEE)會士、美國機械工程師學會(ASME)會士及國際微電子與封裝學會(IMAPS)會士。 他曾在美國加利福尼亞州惠普實驗室/安捷倫公司擔任資深科學家超過25年。 他獲得了伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校理論和應用力學博士學位; 在電晶體封裝領域擁有40多年的研發和製造經驗,研究領域為晶片異構集成、SiP、TSV、扇出型/扇入型晶圓級/板級封裝、MEMS、mini/ micro LED、3D IC集成、SMT和焊接力學等; 發表500多篇論文,發明30多項專利,舉辦300多場講座,撰寫20多部教科書; 獲得ASME、IEEE、SME等學會頒發的多項榮譽。

目錄

前言

第1章先進封裝1

1.1引言1

1.2電晶體的應用1

1.3系統科技的驅動力1

1.3.1 AI 1

1.3.2 5G 2

1.4先進封裝概述3

1.4.1先進封裝種類3

1.4.2先進封裝層級3

1.5 2D扇出型(先上晶)IC集成5

1.6 2D倒裝晶片IC集成5

1.7 PoP、SiP和異質集成6

1.8 2D扇出型(後上晶)IC集成8

1.9 2.1D倒裝晶片IC集成8

1.10含互連橋的2.1D倒裝晶片IC集成9

1.11含互連橋的2.1D扇出型IC集成9

1.12 2.3D扇出型(先上晶)IC集成10

1.13 2.3D倒裝晶片IC集成10

1.14 2.3D扇出型(後上晶)IC集成11

1.15 2.5D(C4凸點)IC集成12

1.16 2.5D(C2凸點)IC集成12

1.17微凸點3D IC集成13

1.18微凸點芯粒3D IC集成14

1.19無凸點3D IC集成14

1.20無凸點芯粒3D IC集成15

1.21總結和建議15

參考文獻16

第2章系統級封裝22

2.1引言22

2.2片上系統22

2.3 SiP概述23

2.4 SiP的使用目的23

2.5 SiP的實際應用23

2.6 SiP舉例24

2.7 SMT25

2.7.1 PCB26

2.7.2 SMD28

2.7.3焊膏29

2.7.4範本印刷焊膏和自動光學檢測30

2.7.5 SMD的拾取和放置32

2.7.6對PCB上的SMD的AOI33

2.7.7 SMT焊料回流33

2.7.8缺陷的AOI和X射線檢測34

2.7.9返修35

2.7.10總結和建議36

2.8倒裝晶片科技36

2.8.1基於範本印刷的晶圓凸點成型科技37

2.8.2 C4晶圓凸點成型科技38

2.8.3 C2晶圓凸點成型科技40

2.8.4倒裝晶片組裝——C4/C2凸點批量回流(CUF)40

2.8.5底部填充提升可靠性42

2.8.6倒裝晶片組裝——C4/C2凸點的小壓力熱壓鍵合(CUF)44

2.8.7倒裝晶片組裝——C2凸點的大壓力熱壓鍵合(NCP)45

2.8.8倒裝晶片組裝——C2凸點的大壓力熱壓鍵合(NCF)45

2.8.9一種先進的倒裝晶片組裝——C2凸點液相接觸熱壓鍵合47

2.8.10總結和建議53

參考文獻54

第3章扇入型晶圓級/板級晶片尺寸封裝63

3.1引言63

3.2扇入型晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)65

3.2.1封裝結構65

3.2.2 WLCSP的關鍵工藝步驟67

3.2.3 WLCSP在PCB上的組裝68

3.2.4 WLCSP在PCB上組裝的熱模擬68

3.2.5總結和建議74

3.3扇入型板級晶片尺寸封裝(PLCSP)75

3.3.1測試晶片75

3.3.2測試封裝體76

3.3.3 PLCSP工藝流程77

3.3.4 PLCSP的PCB組裝83

3.3.5 PLCSP PCB組裝的跌落試驗84

3.3.6 PLCSP PCB組裝的熱迴圈試驗86

3.3.7 PLCSP PCB組裝的熱迴圈模擬92

3.3.8總結和建議95

3.4 6面模塑晶圓級晶片尺寸封裝96

3.4.1星科金朋的eWLCSP97

3.4.2聯合科技的WLCSP97

3.4.3硅品科技的mWLCSP97

3.4.4華天科技的WLCSP99

3.4.5硅品科技和聯發科的mWLCSP99

3.4.6總結和建議102

3.5 6面模塑板級晶片尺寸封裝102

3.5.1 6面模塑PLCSP的結構102

3.5.2晶圓正面切割和EMC模塑104

3.5.3背面减薄和晶圓背面模塑104

3.5.4电浆刻蝕和劃片106

3.5.5測試的PCB106

3.5.6 6面模塑PLCSP在PCB上的SMT組裝106

3.5.7 6面模塑PLCSP的熱迴圈試驗108

3.5.8 6面模塑PLCSP的PCB組裝熱迴圈模擬111

3.5.9總結和建議115

參考文獻115

第4章扇出型晶圓級/板級封裝124

4.1引言124

4.2扇出型(先上晶且面朝下)晶圓級封裝(FOWLP)125

4.2.1測試晶片125

4.2.2測試封裝體126

4.2.3傳統的先上晶(面朝下)晶圓級工藝127

4.2.4異質集成封裝的新工藝128

4.2.5幹膜EMC層壓128

4.2.6臨時鍵合另一塊玻璃支撐片128

4.2.7再佈線層130

4.2.8焊球植球131

4.2.9最終解鍵合131

4.2.10 PCB組裝134

4.2.11異質集成的可靠性(跌落試驗)135

4.2.12總結和建議137

4.3扇出型(先上晶且面朝下)板級封裝(FOPLP)137

4.3.1測試封裝體的異質集成138

4.3.2一種新的Uni-SIP工藝140

4.3.3 ECM面板的幹膜層壓140

4.3.4 Uni-SIP結構的層壓141

4.3.5新ABF的層壓、雷射鑽孔、去膠渣141

4.3.6雷射直寫圖形和PCB鍍銅144

4.3.7總結和建議145

4.4扇出型(先上晶且面朝上)晶圓級封裝146

4.4.1測試晶片146

4.4.2工藝流程146

4.5扇出型(先上晶且面朝上)板級封裝148

4.5.1封裝結構148

4.5.2工藝流程148

4.6扇出型(後上晶或先RDL)晶圓級封裝150

4.6.1 IME的先RDL FOWLP151

4.6.2測試結構151

4.6.3先RDL關鍵工藝步驟152

4.6.4先RDL FOWLP的PCB組裝154

4.7扇出型(後上晶或先RDL)板級封裝154

4.7.1測試晶片154

4.7.2測試封裝體154

4.7.3異質集成用先RDL板級封裝157

4.7.4 RDL基板的製作157

4.7.5晶圓凸點成型160

4.7.6晶片-基板鍵合160

4.7.7底部填充和EMC模塑162

4.7.8面板/條帶轉移163

4.7.9阻焊層開窗和表面處理163

4.7.10植球、解鍵合和條帶切割163

4.7.11先RDL板級封裝的PCB組裝165

4.7.12跌落試驗結果和失效分析165

4.7.13熱迴圈試驗結果和失效分析169

4.7.14熱迴圈模擬174

4.7.15總結和建議175

4.8 Mini-LED RGB顯示器的扇出型板級封裝176

4.8.1測試mini-LED177

4.8.2測試mini-LED RGB顯示器的SMD封裝178

4.8.3 RDL和mini-LED RGB SMD製造179

4.8.4 PCB組裝182

4.8.5跌落試驗185

4.8.6熱迴圈模擬185

4.8.7總結和建議191

參考文獻191

第5章2D、2.1D和2.3D IC集成200

5.1引言200

5.2 2D IC集成——引線鍵合200

5.3 2D IC集成——倒裝晶片201

5.4 2D IC集成——引線鍵合和倒裝晶片201

5.5 RDL202

5.5.1有機RDL202

5.5.2無機RDL202

5.5.3混合RDL202

5.6 2D IC集成——扇出型(先上晶)203

5.6.1 HTC的Desire 606W203

5.6.2 4顆晶片異質集成203

5.7 2D IC集成——扇出型(後上晶)205

5.7.1 IME的後上晶扇出型封裝205

5.7.2 Amkor的SWIFT206

5.7.3 Amkor的SLIM207

5.7.4硅品科技的混合RDL扇出208

5.7.5欣興電子的扇出型後上晶工藝209

5.8 2.1D IC集成210

5.8.1 Shinko的i-THOP210

5.8.2日立的2.1D有機轉接板212

5.8.3日月光的2.1D有機轉接板212

5.8.4硅品科技的2.1D有機轉接板213

5.8.5長電科技的uFOS215

5.8.6英特爾的EMIB216

5.8.7應用資料的互連橋217

5.8.8台積電的LSI217

5.9 2.3D IC集成217

5.10採用SAP/PCB法的2.3D IC集成218

5.10.1 Shinko的無芯板有機轉接板218

5.10.2思科的有機轉接板219

5.11採用扇出型(先上晶)科技的2.3D IC集成220

5.11.1星科金朋的2.3D eWLB220

5.11.2聯發科的扇出型(先上晶)科技222

5.11.3日月光的FOCoS(先上晶)223

5.11.4台積電的InFO_ oS和InFO_ MS224

5.12採用扇出型(後上晶)科技的2.3D IC集成225

5.12.1硅品科技的NTI225

5.12.2三星的無矽RDL轉接板225

5.12.3日月光的FOCoS(後上晶)228

5.12.4台積電的多層RDL轉接板229

5.12.5 Shinko的2.3D有機轉接板229

5.12.6欣興電子的2.3D RDL轉接板232

5.13總結和建議247

參考文獻247

第6章2.5D IC集成251

6.1引言251

6.2 Leti的SoW科技(2.5D IC集成科技的起源)251

6.3 IME的2.5D IC集成科技252

6.3.1 2.5D IC集成的三維非線性局部及全域分析252

6.3.2用於電力和流體互連的2.5D IC集成科技254

6.3.3雙面堆疊無源TSV轉接板256

6.3.4作為應力(可靠性)緩衝的TSV轉接板257

6.4中國香港科技大學雙面集成晶片的TSV轉接板科技258

6.5中國臺灣“工業技術研究院”的2.5D IC集成259

6.5.1雙面集成晶片TSV轉接板的熱管理259

6.5.2應用於LED含嵌入式流體微通道的TSV轉接板260

6.5.3集成有片上系統和存儲立方的TSV轉接板262

6.5.4半嵌入式TSV轉接板263

6.5.5雙面粘接晶片的TSV轉接板264

6.5.6雙面集成晶片的TSV轉接板266

6.5.7 TSH轉接板268

6.6台積電的CoWoS科技270

6.7賽靈思/台積電的2.5D IC集成270

6.8 Altera/台積電的2.5D IC集成273

6.9 AMD/聯電的2.5D IC集成273

6.10英偉達/台積電的2.5D IC集成274

6.11台積電CoWoS路線圖275

6.12 2.5D IC集成的近期進展276

6.12.1台積電的集成有深槽電容CoWoS276

6.12.2 IME 2.5D IC集成的非破壞性失效定位方法277

6.12.3 Fraunhofer的光電轉接板277

6.12.4 Dai Nippon/AGC的玻璃轉接板278

6.12.5富士通的多層玻璃轉接板280

6.13總結和建議280

參考文獻281

第7章3D IC集成和3D IC封裝287

7.1引言287

7.2 3D IC封裝287

7.2.1 3D IC封裝——引線鍵合式存儲晶片堆疊287

7.2.2 3D IC封裝——面對面鍵合後引線鍵合到基板291

7.2.3 3D IC封裝——背對背鍵合後引線鍵合到基板292

7.2.4 3D IC封裝——面對面鍵合後通過凸點/焊球到基板上293

7.2.5 3D IC封裝——面對背296

7.2.6 3D IC封裝——SiP中的埋入式晶片(面對面)296

7.2.7 3D IC封裝——採用倒裝晶片科技的PoP298

7.2.8 3D IC封裝——採用扇出科技的PoP300

7.2.9總結和建議303

7.3 3D IC集成303

7.3.1 3D IC集成——HBM標準303

7.3.2 3D IC集成——HBM組裝305

7.3.3 3D IC集成——採用TSV的晶片堆疊307

7.3.4 3D IC集成——採用TSV的無凸點混合鍵合晶片堆疊311

7.3.5 3D IC集成——無TSV的無凸點混合鍵合晶片堆疊313

7.3.6總結和建議313

參考文獻314

第8章混合鍵合319

8.1引言319

8.2 Cu-Cu TCB319

8.2.1 Cu-Cu TCB的一些基本原理319

8.2.2 IBM/RPI的Cu-Cu TCB321

8.3室溫Cu-Cu TCB321

8.3.1室溫Cu-Cu TCB的一些基本原理321

8.3.2 NIMS/AIST/東芝/東京大學的室溫Cu-Cu TCB322

8.4 SiO2-SiO2 TCB322

8.4.1 SiO2-SiO2 TCB的一些基本原理322

8.4.2麻省理工學院的SiO2-SiO2 TCB324

8.4.3 Leti/飛思卡爾/意法半導體的SiO2-SiO2 TCB325

8.5低溫DBI326

8.5.1低溫DBI的一些基本原理326

8.5.2有TSV的索尼CMOS圖像感測器328

8.5.3無TSV(混合鍵合)的索尼CMOS圖像感測器329

8.6低溫混合鍵合的近期發展332

8.6.1 IME混合鍵合的熱機械效能332

8.6.2台積電的混合鍵合335

8.6.3 IMEC的混合鍵合338

8.6.4格羅方德的混合鍵合339

8.6.5三菱的混合鍵合340

8.6.6 Leti的混合鍵合341

8.6.7英特爾的混合鍵合343

------------------------------------------

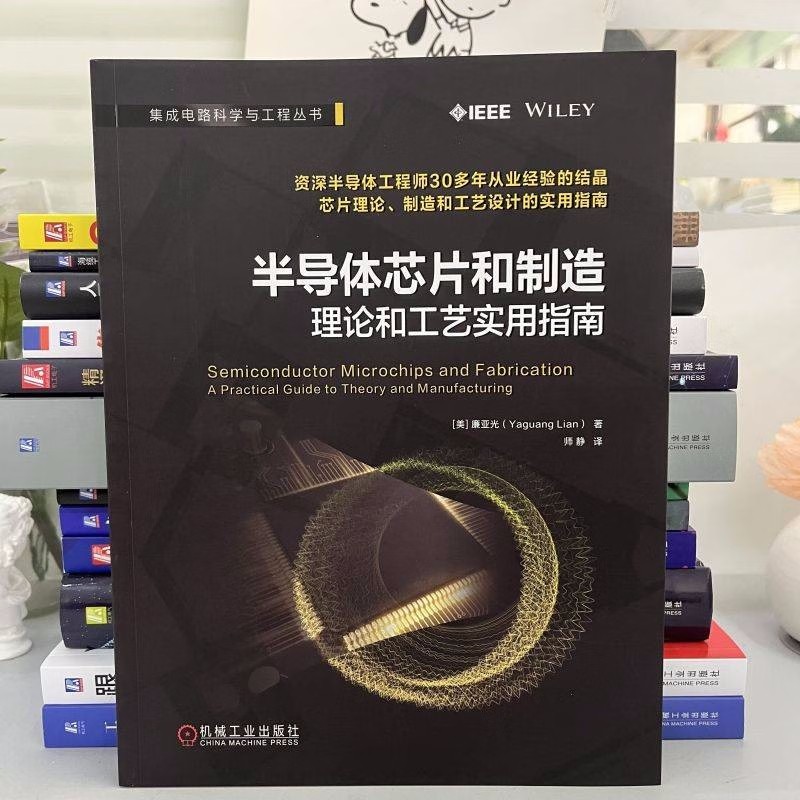

【電晶體晶片和製造理論和工藝實用指南】

內容簡介

《半導體芯片和制造——理論和工藝實用指南》是一本實用而優秀的關於電晶體晶片理論、製造和工藝設計的書籍。 《半導體芯片和制造——理論和工藝實用指南》對電晶體制造技術和所需設備的解釋是基於它們所遵守的基本的物理、化學和電路的規律來進行的,以便讀者無論到達世界哪個地方的潔淨室,都能儘快瞭解所使用的工藝和設備,並知道使用哪些設備、採用何種工藝來實現他們的設計和製造目標。 《半導體芯片和制造——理論和工藝實用指南》理論結合實際,大部分的描述均圍繞著實際設備和工藝展開,並配有大量的設備圖、制造技術示意圖和電晶體晶片結構圖。 《半導體芯片和制造——理論和工藝實用指南》主要包括如下主題:基本概念,例如等離子設備中的阻抗失配和理論,以及能帶和Clausius-Clapeyron方程; 半導體器件和製造設備的基礎知識,包括直流和交流電路、電場、磁場、諧振腔以及器件和設備中使用的部件; 電晶體和集成電路,包括雙極型電晶體、結型場效應電晶體和金屬? 電晶體場效應電晶體; 晶片製造的主要工藝,包括光刻、金屬化、反應離子刻蝕(RIE)、电浆增强化學氣相沉積(PECVD)、熱氧化和注入等; 工藝設計和解决問題的技巧,例如如何設計幹法刻蝕配方,以及如何解决在博世工藝中出現的微米草問題。

《半導體芯片和制造——理論和工藝實用指南》概念清晰,資料豐富,內容實用,可作為微電子學與固體電子學、電子科學與科技、集成電路工程等專業的研究生和高年級大學生的教學參考書,也可供相關領域的工程技術人員參攷。

作者簡介

廉亞光先生是美國伊利諾伊大學香檳分校何倫亞克微奈米科技實驗室的研發工程師。 在他近20年的工作經歷中,他培訓了上千名學生使用電晶體製造設備。 在廉先生來美國之前,他在中國河北電晶體研究所工作了13年。 在研究所期間,他負責管理一條電晶體加工線,從離子注入到封裝; 與此同時,他還從事一部分積體電路設計工作。 在電晶體領域30多年的工作經歷,使得廉先生對制造技術中的關鍵點有著深刻的理解,在理論和設備方面有著深厚的知識。

目錄

前言

第1章基本概念的引入

1.1什麼是晶片

1.2歐姆定律和電阻率

1.3導體、絕緣體和電晶體

參考文獻

第2章理論簡介

2.1量子力學的產生

2.2能帶

參考文獻

第3章早期無線電通信

3.1電報科技

3.2電子管

參考文獻

第4章電路的基本知識

4.1電路及其元件

4.2電場

4.3磁場

4.4交流電

第5章電晶體的進一步探討和二極體

5.1電晶體的能帶

5.2電晶體摻雜

5.3電晶體二極體

參考文獻

第6章電晶體和集成電路

6.1雙極型電晶體

6.2結型場效應電晶體

6.3金屬? 電晶體場效應電晶體

6.4金屬? 絕緣層? 電晶體場效應電晶體

參考文獻

第7章電晶體工業的發展歷程

7.1電晶體產品及結構簡介

7.2電晶體工業發展簡史

7.3電晶體和矽晶圓尺寸的變化

7.4潔淨室

7.5平面工藝

參考文獻

第8章電晶體光子器件

8.1發光器件和發光原理

8.2發光二極體

8.3電晶體二極體雷射器

8.3.1諧振腔

8.3.2光的反射和折射

8.3.3異質結資料

8.3.4粒子數反轉和閾值電流密度

參考文獻

第9章電晶體光探測和光電池

9.1數位照相機和電荷耦合器件

9.2光電導器

9.3電晶體雷射器

9.4太陽能電池

參考文獻

第10章矽晶圓的製造

10.1從矽石到多晶矽

10.2化學反應

10.3拉單晶

10.4拋光和切片

參考文獻

第11章工藝的基本知識

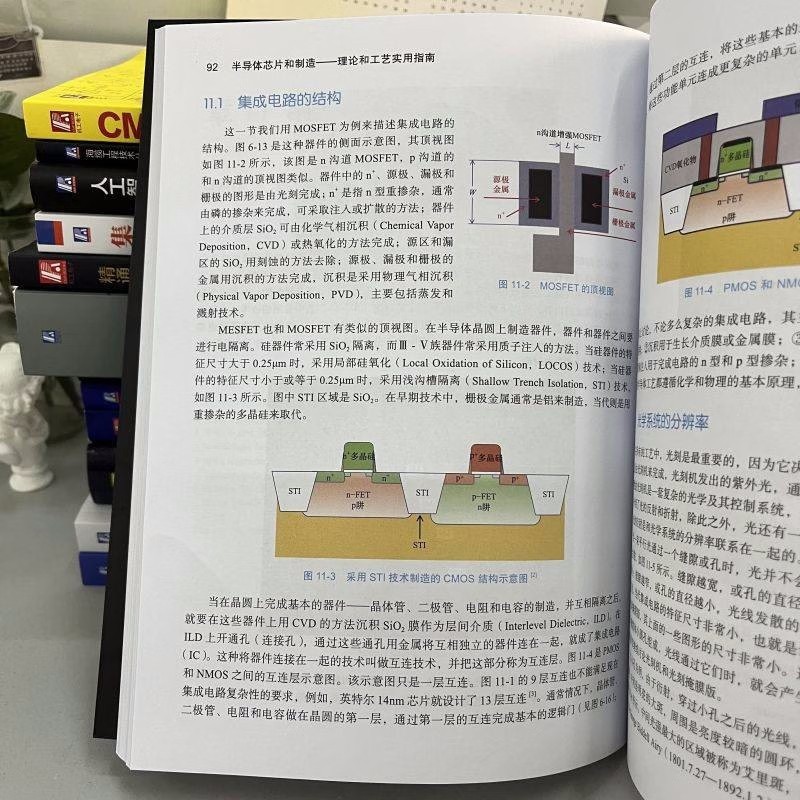

11.1集成電路的結構

11.2光學系統的分辯率

11.3為什麼在工藝中使用电浆

參考文獻

第12章光刻工藝

12.1光刻工藝的步驟

12.1.1清洗

12.1.2脫水烘乾

12.1.3塗膠

12.1.4前烘

12.1.5對位和曝光

12.1.6顯影

12.1.7檢查

12.1.8堅膜

12.1.9去膠膜

12.2光刻掩膜版對位圖形的設計

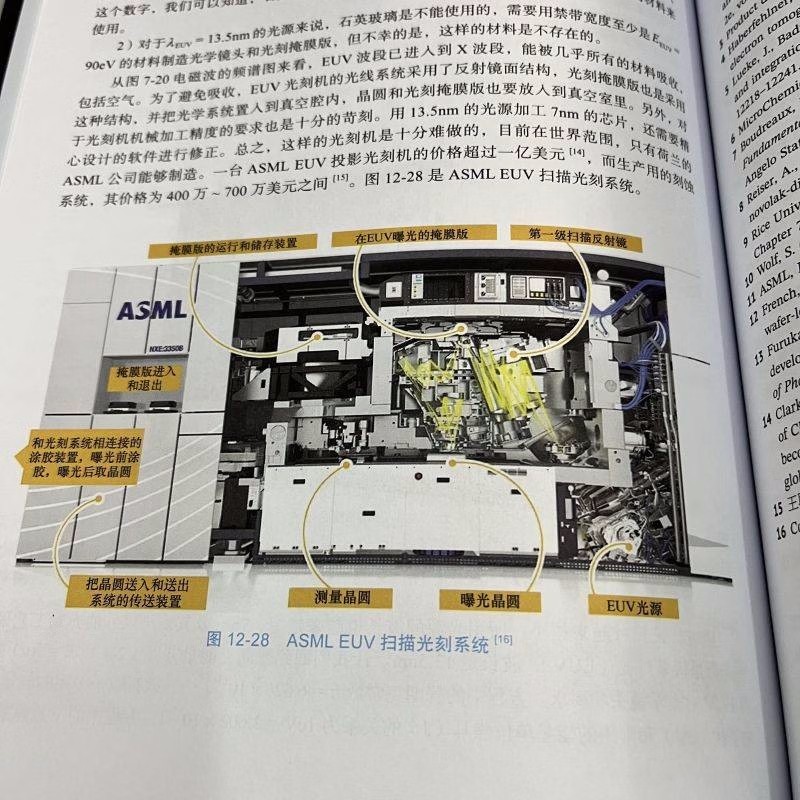

12.3當代光刻機科技

參考文獻

第13章介質膜的生長

13.1二氧化矽膜的生長

13.1.1二氧化矽的熱氧化工藝

13.1.2 LTO工藝

13.1.3二氧化矽PECVD工藝

13.1.4在APCVD系統中進行TEOS+O3的沉積

13.2氮化矽膜的生長

13.2.1 LPCVD

13.2.2氮化矽PECVD工藝

13.3原子層沉積科技

參考文獻

第14章刻蝕和反應離子刻蝕(RIE)系統介紹

14.1濕法刻蝕

14.2幹法刻蝕中的RIE系統

14.2.1 RIE工藝流程和設備結構

14.2.2工藝室

14.2.3真空泵

14.2.4射頻電源和匹配電路

14.2.5氣瓶和質量流量計

14.2.6加熱和冷卻

參考文獻

第15章幹法刻蝕的進一步探討

15.1 RIE的刻蝕介面

15.1.1情形1

15.1.2情形2

15.2 RIE刻蝕速率

15.3Ⅲ-Ⅴ族電晶體和金屬的幹法刻蝕

15.4刻蝕介面的控制

15.4.1光刻膠視窗的形狀對刻蝕介面的影響

15.4.2碳對刻蝕速率和截面的影響

15.5其他問題

15.5.1 RIE和PECVD的區別

15.5.2 Si和SiO2幹法刻蝕的區別

15.6電感耦合电浆(ICP)科技和博世工藝

15.6.1電感耦合电浆科技

15.6.2博世工藝

參考文獻

第16章金屬工藝

16.1熱蒸發科技

16.2電子束蒸發科技

16.3磁控濺射科技

16.4熱和電子束蒸發與磁控濺射的主要區別

16.5金屬的剝離工藝

16.6金屬的選擇和合金工藝

16.6.1金屬的選擇

16.6.2金屬的合金

參考文獻

第17章摻雜工藝

17.1摻雜的基本介紹

17.2擴散的基本原理

17.3熱擴散

17.4雜質在SiO2內的擴散和再分佈

17.5最小SiO2掩蔽層厚度

17.6雜質在SiO2掩蔽膜下的分佈

17.7擴散雜質源

17.8擴散層的參數

17.9四探針測試方塊電阻

17.10離子注入工藝

17.11離子注入的理論分析

17.12注入後雜質的分佈

17.13注入雜質的種類和劑量

17.14掩蔽膜的最小厚度

17.15退火工藝

17.16埋層注入

17.16.1通過掩蔽層的注入

17.16.2 SOI製備

參考文獻

第18章工藝控制監測、晶片封裝及其他問題

18.1介質膜質量檢測

18.2歐姆接觸檢測

18.3金屬之間的接觸

18.4導電溝道控制

18.5晶片測試

18.6劃片

18.7封裝

18.8設備使用時的操作範圍

18.9低 κ 和高 κ 介質

18.9.1銅互連和低 κ 介質

18.9.2量子隧道效應和高 κ 介質

18.10結語

參考文獻

NT$1499

【DeepSeek高效使用秘笈:藍寶書+紅寶書】(套裝3册)

NT$1499

【低空無人機集羣科技】

NT$1600

【動力電池熱管理科技及關鍵資料】

NT$1850

【光刻膠資料評測科技】(從酚醛樹脂光刻膠到最新的EUV光刻膠)

NT$2150

無人機系統成像與感知:【控制與效能+部署與應用】

NT$1799

【超大規模集成電路物理設計:從圖分割到時序收斂】+【專用集成電路低功耗入門:分析、科技和規範】

NT$1799

【電晶體幹法刻蝕科技】

NT$1399

【車規級晶片科技】

NT$1999

【質子交換膜燃料電池基礎與效能計算】+【質子交換膜燃料電池混合動力、故障診斷和預測】

NT$1800

【MEMS三維晶片集成科技】+【電晶體先進光刻理論與科技】

NT$3300

集成電路系列:【矽通孔三維封裝技術】+【功率電晶體封裝技術】+【集成電路先進封裝資料】+【集成電路系統級封裝】

NT$2700

電子工程師:【元器件應用寶典】+【九大系統電路識圖寶典】+【電路板技能速成寶典】

NT$3000

新概念類比電路:【電晶體、運放和負反饋+頻率特性和濾波器+信號處理和源電路】

NT$3300

美國機械工程手冊第29版:【基礎卷】+【零部件卷】(套裝兩册,質重4公斤)

NT$2250

【納米集成電路FinFET器件物理與模型】+【氮化鎵功率晶體管 器件、電路與應用】+【半導體工程導論】

NT$2680

【CMOS集成電路EDA科技】+【CMOS類比集成電路版圖設計:基礎、方法與驗證】+【集成功率器件設計及TCAD模擬】+【用於集成電路模擬和設計的FinFET建模基於BSIM-CMG標準】

NT$3150

【功率半導體器件封裝技術】+【氮化鎵功率器件資料、應用及可靠性】+【晶片設計CMOS類比集成電路版圖設計與驗證】+【晶片製造電晶體工藝與設備】

NT$2350

【功率電晶體基礎與工藝精講(第2版)】+【電晶體製造設備基礎與構造精講(第3版)】+【電晶體制造技術基礎精講(第4版)】

NT$2500

【繞射極限附近的光刻工藝】+【計算光刻與版圖優化】+【雷射熱敏光刻:原理與方法】

NT$1800

機械設計(原書第5版)