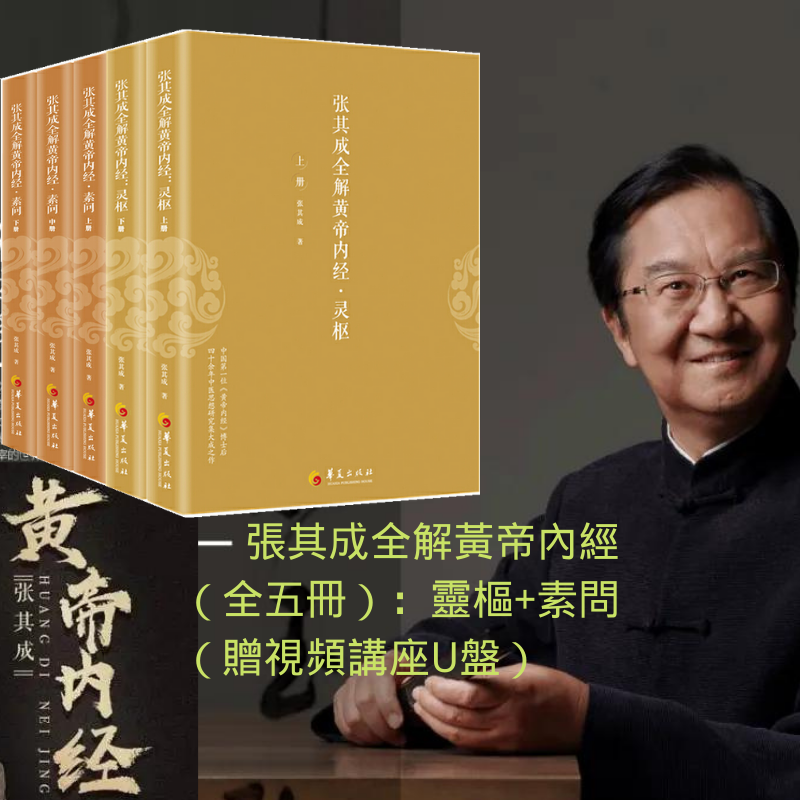

內容簡介:

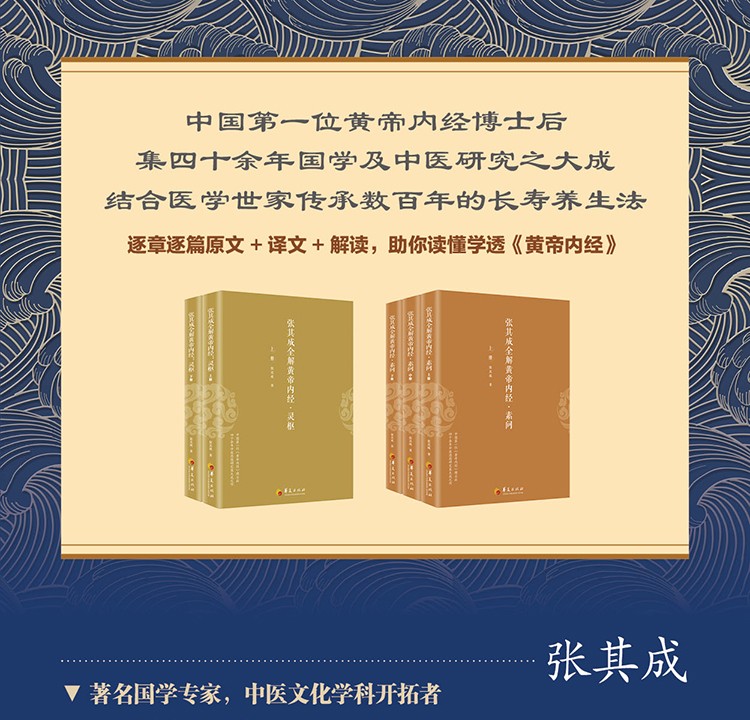

《黃帝內經》是歷史上第一部中醫學經典、養生學的寶典,也是第一部關於生命的百科全書。託名黃帝,以黃帝與大臣對話的形式撰寫,主體部分成書於漢代,通行版本一共162 篇,其中《素問》81 篇,《靈樞》81 篇。《黃帝內經》提倡「陰陽調和,五行致中」,在治病方面主張求本,未病先防;在養生方面,主張「內求」激發人體潛能、提升免疫力和抗病能力,常保身心健康。作者張其成作為國學專家,立足中華傳統文化的大背景、大視野,從《易經》及諸子百家的視角,全面展示《黃帝內經》作為一部國學經典的文化魅力;以元典—語譯—解讀的體例,詳細揭示《黃帝內經》的學術思想精華;以國醫世家「張一貼」的百年臨證經驗,解開現代人在養生保健方面的困惑。

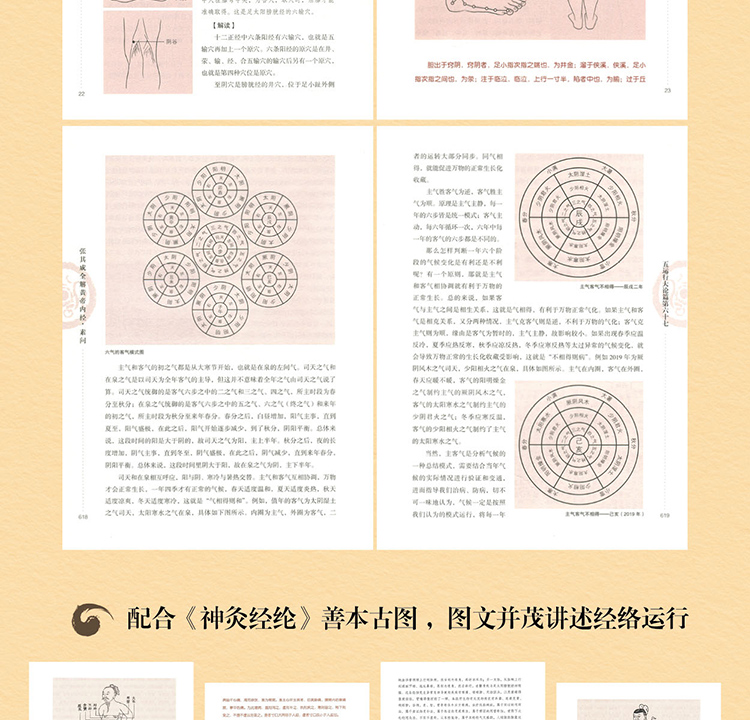

《張其成全解黃帝內經:靈樞》,靈樞意為主宰生命的樞紐和關鍵,也就是神氣、靈氣運行的通道——經絡。主要講經絡原理和針灸之法,包括臟腑經絡、病因病機、診斷治療,重點闡述了經絡穴位、針刺手法及針灸治療的原則。

《張其成全解黃帝內經:素問》,素問意為對生命本質的追問,講的是人體生命的基本理論,囊括陰陽五行、臟腑氣血、生理病理、診斷治療、針灸方葯,奠定了中醫學的理論基礎並指導著千百年來的中醫實踐。

作者簡介:

張其成,著名國學專家、養生專家、中醫文化學家。國家級非遺「張一帖」醫家第十五代傳承人,北京大學哲學博士,第一位《黃帝內經》博士後,享受國務院特殊津貼專家,第十二屆、十三屆全國政協委員,北京張其成中醫發展基金會理事長,北京中醫藥大學國學院首任院長、教授、博士生導師。國家中醫藥管理局中醫文化學科帶頭人,先後任中華中醫藥學會中醫文化分會主任委員,世界中聯中醫藥文化專委會會長,中國哲學史學會中醫哲學專委會會長,全國老子道學文化研究會副會長,國際易學聯合會常務副會長,中華炎黃文化研究會副會長等。幼承家訓,習醫學文,易儒並進,章黃一脈,佛道雙修。首次提出「易道主幹,三教合易」說,主張「易魂佛心,儒風道骨,醫藝並用,五經歸元」,以內求實修打通生命覺悟之路。尤其在《易經》與《黃帝內經》的相關研究方面取得重要成果,被稱為當代易醫學派的代表性人物。從2004年開始系統講授「國學五經」,目前是全國唯一講授「國學五經」的國學導師。在中央電視台、喜馬拉雅FM等主講《易經》《黃帝內經》,是最受歡迎的國學主播之一。曾獲霍英東教育基金青年教師獎、美國東亞人類學會優秀著作獎、多項省部級科技進步獎、多項暢銷書獎、「最受歡迎的中醫藥十大好書」「十大國學好書」等。2009年被搜狐網評選為「當代四大國學領軍人物」之一,2019年被人民網評選為「健康中國十大年度人物」「國學養生第一人」,2020年榮獲湯用彤國學獎。

前言/序言

序 言

當代社會,最能代表中國國家形象的文化符號是什麼?

從2012 年開始,中國外文局對外傳播研究中心連續在國內外開展「中國國家形象」的調查,結果顯示,中醫與中餐被國外受訪者認為是最能代表中國國家形象的文化符號。而作為中醫第一經典的《黃帝內經》已在2011 年被聯合國教科文組織列入《世界記憶名錄》。

一、《黃帝內經》的文化地位

在我國的歷史傳說中,中醫學的起源和三皇是分不開的,伏羲製作九針,神農嘗遍百草,黃帝講解醫道,所以歷代都尊奉伏羲、神農、黃帝為醫神。早在遠古洪荒時代,先民們在勞動中不斷摸索,製造出砭石和骨針等醫療器具來治療疾病,後來逐漸發明了艾灸、推拿、酒劑、湯劑和導引等治病方法。從遠古一直到周代以前,醫療技術主要掌握在巫師手裡。巫師用各種巫術給人治病,所以最早的「醫」(毉)字,下面就是一個「巫」字。可見早期巫和醫是不分的。到了西周時期,醫師已經從巫師中分離出來。經過春秋戰國到了西漢時代,《黃帝內經》誕生了。

《黃帝內經》在中國文化歷史中的地位,我用三個「第一」做一概括。

第一部中醫學的經典。《黃帝內經》的誕生標誌著中醫學的形成。在這之前的簡帛醫書都是講治法和藥方的,中醫學作為一個理論體系是從《黃帝內經》開始的,所以《黃帝內經》被認為是中醫學的奠基之作,排在中醫四大經典的首位。這部著作第一次系統講述了人體的生理、病理、疾病、治療原則和方法,幾千年來護佑著中華民族戰勝疾病災難。

第一部養生學的寶典。《黃帝內經》第一次系統講述了養生理念,不僅講了怎樣治病,而且講了怎樣才能不得病,也就是在沒有得病的時候就預防它,最終能夠不得病,這就是「治未病」。

第一部關於生命的百科全書。除了醫學外,《黃帝內經》還講了天文、曆法、物候、地理、心理、社會等各學科知識,但所有知識都是圍繞「生命」展開的,充滿了人生哲理,所以它是教人健康快樂長壽的生命百科全書。《黃帝內經》在中國文化歷史中的地位,還可以用兩把「鑰匙」來進一步說明。

第一,《黃帝內經》是解開生命密碼的鑰匙。

《黃帝內經》把人體生命和宇宙自然看成一個整體,提出「氣—陰陽—五行」模型,為我們提供了一把解開生命密碼的鑰匙。這個模型將人體的生理病理與天文地理有序地聯繫在一起,我們既可以從天地自然推測人體內在生命的秘密,又可以從人體生命活動推測天地自然的秘密。

第二,《黃帝內經》是打開中華文明寶庫的鑰匙。

《黃帝內經》提出了「陰陽五行,調和致中」的中醫思維方法,這一思維方法不僅是對《周易》「陰陽中和」思想的繼承和發展,而且與儒釋道文化融通互補。中醫文化一直最接地氣,傳承到今天,仍然活在人們的日常生活中。從《黃帝內經》中可以發現先秦儒家、道家及漢以前的人文科技文明之光,進而打開中華文明的寶庫。

二、《黃帝內經》的成書

《黃帝內經》當然不是黃帝寫的,只是託名「黃帝」,意在溯源崇本,表明這部書的起源和中國醫藥文化的發祥很早,與中華文明的形成是同步的。當然也不能說這部書和黃帝一點關係都沒有,很可能是黃帝的思想經過後世口耳相傳,不斷補充、不斷豐富,最終才形成了這部不朽經典。這本書採用黃帝和岐伯等大臣對話的形式,反映了黃帝以及先民們對人體生命的認識。考察書中的用字音韻和學說原理,可以發現這本書不是一時之言,也不是出自一人之手。究竟是什麼時候彙編成書的呢?

我的師爺、中醫泰斗任應秋先生認為,它是戰國時期成書的。我的導師錢超塵先生考證過《黃帝內經》的用字,發現一些字用的不是戰國時的字義,而是漢代的字義。如「豆」這個字始見於商代甲骨文及商代金文,它的字形就像高腳的盛食物的器皿,直到戰國時期仍是高腳器皿的意思,可到了漢代卻用來表示植物的豆子,《黃帝內經》的「豆」字就是作植物的豆子講,而沒有高腳器皿的意思。所以《黃帝內經》這本書應該是漢代成書的。我曾考證過《黃帝內經》中的引文和思想,除了引用老子《道德經》的話,還引用了司馬遷《史記》的話,並受到了《淮南子》和董仲舒《春秋繁露》思想的重大影響,而這幾本書都是在西漢中期寫成的,所以《黃帝內經》不可能早於西漢中期,應該是在漢武帝之後。也就是說,《黃帝內經》雖然有一些內容形成於戰國時期,但其主體部分最後成書是在漢成帝的時候。當時劉向受命負責校理宮廷藏書,領導了我國第一次大規模文獻整理活動。其中御醫李柱國負責校訂醫書,《黃帝內經》就是在這次校訂整理中彙編成書的,距今約兩千年。當然這還不包括《素問》的七篇大論,七篇大論是唐代王冰加上去的。

《黃帝內經》這本書的書名在劉向、劉歆父子所作的我國最早的圖書目錄《別錄》《七略》中有所記載,遺憾的是這兩部目錄書已經失傳,幸運的是它被東漢班固的目錄書《漢書·藝文志》傳承下來。《漢書·藝文志》是我國現存最早的一部目錄書。它將所有圖書分為六類,其中第六類書叫「方技略」,就是中醫圖書。中醫圖書又分為四類,其中第一類叫「醫經」,共有七種書:《黃帝內經》十八卷、《外經》三十七卷,另外還有《扁鵲內經》《扁鵲外經》《白氏內經》《白氏外經》《旁篇》,遺憾的是除了《黃帝內經》外,其他六種都失傳了,只剩下《黃帝內經》十八卷。可究竟是哪十八卷呢?《漢書·藝文志》中並沒有記載,也沒有記載《素問》和《靈樞》的書名。東漢醫聖張仲景《傷寒雜病論·自序》中沒有提到《黃帝內經》這一書名,但提到了《素問》和《九卷》的名稱。到西晉皇甫謐才第一次提出《黃帝內經》包括《素問》和《針經》兩個部分,他在《針灸甲乙經自序》中說:「今有《針經》九卷,《素問》九卷,二九十八卷,即《內經》也。」《針經》也就是《九卷》,後來被改名為《靈樞》,兩部分各為九卷,加起來就是《黃帝內經》的十八卷。從內容看,《素問》主要講人體生命的基本原理,《針經》也就是《靈樞》,主要講針灸、經絡方面的問題。後來《黃帝內經》通行版本一共有162 篇,其中《素問》81 篇,《靈樞》也是81 篇。

這本書為什麼要託名「黃帝」?因為漢代人最崇尚黃帝,尊奉黃帝為中華民族的人文始祖,司馬遷《史記》的第一篇是《五帝本紀》,第一位帝王就是黃帝。所以,託名「黃帝」除了表明這本書起源早以外,還表明這部書的神聖性、權威性。

再看這本書的體例。這是一部問答式、對話體的著作,基本上是黃帝和他的大臣的問答,大部分是黃帝問、大臣回答,非常親切輕鬆,彷彿兩個人在聊天。黃帝有六個醫臣,就是掌管醫藥的大臣,如岐伯、伯高、雷公等。其中最重要的一位叫岐伯。黃帝在統一天下之後,就「問道於岐伯」。他把岐伯稱為天師。這不僅說明黃帝胸懷博大,更說明生命問題的重要。為了搞清楚生命的秘密,黃帝甘願屈尊,不恥下問。《黃帝內經》的大部分篇章都是黃帝問、岐伯答。所以後來人們就用岐伯和黃帝這兩個名字的開頭「岐黃」表示《黃帝內經》,將《黃帝內經》稱為「岐黃之書」,中醫也被稱為「岐黃之術」「岐黃之道」「岐黃之業」,以此紀念岐伯和黃帝這兩位中醫藥學的開創者和奠基者。

《黃帝內經》為什麼叫「內經」?當然是和「外經」對稱的,不過《黃帝外經》已經失傳了。有人曾問我:「內經」是不是講內科,「外經」是不是講外科?顯然不是,因為那時醫學還沒有分科。那為什麼要分「內經」和「外經」呢?按照古書一般的體例,如果同樣一本書分內和外,至少有兩個意思:一是作者不同,「內」往往是作者自己寫的,「外」往往是作者的弟子寫的;二是重要性不同,「內」往往是主體部分,「外」往往是輔助部分。我想《黃帝內經》《黃帝外經》可能有這第二個意思,並且我認為「內經」的「內」字還隱藏一個秘密,那就是對待生命的方法——人體健康之道最重要的是「內求」,找內在的原因、內在的方法。《黃帝內經》就是通過「內求」以及其他多種方法去激發人體內部的潛能,激發體內本來就有的自組織能力、自我抗病和自我免疫的能力,從而達到健康、快樂的境界。

再看《素問》和《靈樞》這兩個書名是什麼意思?先看「素問」,一般都把「素」理解成平常、平素,「素問」就是平常的發問;也有人將「素」理解為根本,「素問」就是詢問根本。其實我們只有了解了古人對宇宙生成的認識,才能明白「素問」的真正含義。在先秦時期有一位與老子、莊子並稱的道家人物叫列子,他在《列子·天瑞》中將天地宇宙的生成過程分為四個階段:太易、太初、太始、太素。「太易者,未見氣也;太初者,氣之始也;太始者,形之始也;太素者,質之始也。」「太易」是第一階段,這就是《易傳》說的「易,無思也,無為也,寂然不動」的狀態,這時元氣還沒有出現;到了第二階段「太初」,元氣開始出現;第三階段「太始」,形狀開始出現;第四階段「太素」,質量開始出現,所以後來有了一個詞叫「素質」。「素問」的「素」就是「太素」,就是「素質」,也就是人體生命的本質。《素問》就是指對生命本質的追問。所以《素問》主要講人體生命的基本理論問題。

再看「靈樞」,繁體字的「靈」上面一個「雨」字,下面一個「巫」字,中間三個「口」字,本義是指能用咒語與天神溝通並能求雨的巫師,後來與「神」連用成「神靈」。神靈主宰人的生命,這個神靈在人體裡面,就是靈氣、神氣。「樞」是樞紐,樞紐用今天的話說就是關鍵,泛指道路。靈樞,意思就是主宰生命的樞紐和關鍵,也就是神氣、靈氣運行的通道,這個通道就叫經絡,經絡是生命的樞紐和關鍵。《靈樞》原來稱為《針經》,主要是講經絡和針灸的。

三、《黃帝內經》的流傳

《黃帝內經》(包括《素問》和《靈樞》)西漢中期成書。在漢代一直到南北朝時期,這本書還是在民間流行的。可是晉代以後,這本書的流傳命運實在是太坎坷了,差一點就散失了。

先看《素問》的流傳。在南北朝時期,有一個叫全元起的醫家曾給《素問》做過解釋,可惜這個注釋版本後來就消失了。到了唐代,《素問》這本書已經殘缺不全了。幸虧在唐玄宗時代出了一位喜好《周易》、老莊和醫學的大學者,叫王冰,他從他的老師那裡得到了一個秘本,於是用了十二年的時間,注成《素問》24 卷。王冰對運氣學說很有研究,特地把運氣七篇大論補入《素問》中,合為81 篇。這個版本經過了北宋官方設立的校正醫書局的整理,就是我們今天看到的《素問》的通行版本。也就是說,現存最早的《素問》版本是唐代王冰整理補充、北宋林憶等人校正的24 卷本,共81 篇。我解讀《素問》用的就是這個版本。

再看《靈樞》的流傳。《靈樞》就不那麼幸運了。到了北宋時期,這本書在中國已經失傳了,所以校正醫書局沒能夠校正這本書。好在這本書保存在高麗國(朝鮮),當時高麗國提出一個條件,可以把這本書進獻給我國,但必須和我國交換購買一本叫《冊府元龜》的書,還有其他歷代史書。《冊府元龜》可是一部了不起的書,居宋代四部大書之首,記載了從上古到五代的君臣事迹,是一部政治、歷史百科全書。高麗國的這個條件太苛刻了,所以遭到大名鼎鼎的蘇東坡的堅決反對。當時蘇東坡是禮部尚書,他給當時的皇帝宋哲宗寫了一個奏本,陳述了換購的五大危害,但宋哲宗沒有採納蘇東坡的意見,這樣《靈樞》就傳回了中國。到了南宋初年,有一個人叫史崧,他家裡秘藏了這個《靈樞》版本,他不僅下功夫進行校對整理,而且公佈於世。後來史崧的原刻本也不存在了,幸好元代和明代的一些刻書家根據史崧的版本重新翻刻了,這才保留下來。現存最早的《靈樞》版本就是南宋史崧校對整理的版本,分為12 卷,81 篇。

除了《素問》和《靈樞》,我還要再說一個版本,叫《黃帝內經太素》,這是唐代初年楊上善編撰的,是《黃帝內經》的早期傳本之一。楊上善將《素問》和《靈樞》兩部分的內容按照不同的主題作了重新分類、注釋,不過這本書後來在國內失傳了。感謝唐代高僧鑒真和尚,他在66 歲高齡又雙目失明的情況下,經歷5次東渡日本失敗後,在第6 次終於東渡到了日本,他隨身帶去的書籍中就有這本書。這本書一直藏在日本京都的皇家寺院——仁和寺里,直到19 世紀中葉才被發現。我們要感謝一位叫楊守敬的中國人,是他花重金買了這本書的影印本,並帶回了中國。

目前保存最完整、最早的《黃帝內經》版本是元代胡氏古林書堂刻本,這個版本距今680 多年,現藏於中國國家圖書館。這就是我開頭提到的被聯合國教科文組織列入《世界記憶名錄》的版本。

四、《黃帝內經》的理論精華

《黃帝內經》的理論精華可以概括為「陰陽調和,五行致中」。這與中華傳統文化「天人合一,和諧共生」的價值觀是完全相通的,這種價值觀轉換為中醫整體調和的思維方式。因為中醫藥最貼近百姓生活,通過體驗中醫藥就能了解中醫思維,進而了解中華民族的價值觀念和中華優秀傳統文化的基本精神。所以說用中醫藥這把「鑰匙」就可以打開中華文明寶庫的大門。

天人合一的整體觀是《黃帝內經》最基本的特徵。《黃帝內經》用「陰陽五行」的思維模型,不但把人體生命和宇宙自然看成一個整體,而且把人體內在臟腑和外在肢體看成一個整體,將人體的生理病理與天文地理有序地聯繫在一起。我們既可以從天地自然推測人體內在生命的秘密,又可以從人體生命活動推測天地自然的秘密。

《黃帝內經》提出「天人相參」的命題,認為天人是同構同序的,人體形態結構與天地萬物是相互對應的,人體生理功能節律、病理變化周期與天地自然四時變化的節律周期是一致的。《素問·陰陽應象大論》說:「天有四時五行,以生長收藏,以生寒暑燥濕風。人有五臟,化五氣,以生喜怒悲憂恐。」

人體生命和宇宙自然是靠什麼構成一個整體的呢?是靠「氣」。「氣」是《黃帝內經》中出現頻率最高的一個詞。按照氣在人體的不同部位和不同功能,可以分為元氣、宗氣、營氣、衛氣、臟腑之氣、經絡之氣等等。《黃帝內經》認為「氣」是宇宙萬物包括人體生命的本原。《素問·寶命全形論》說「人以天地之氣生,四時之法成」 。人生在天地之間,必須依賴天地陰陽二氣的滋養才能生存。

《黃帝內經》用陰陽五行構建了中醫學的理論體系。陰陽其實就是兩種氣——陰氣和陽氣,五行是對陰陽的進一步分類。五行就是木、火、土、金、水五種自然界的基本物質,其實代表的是五種不同的功能屬性。《黃帝內經》用五行把天地自然分為五類:五時、五方、五穀、五色、五味、五氣。同時,把人體也分成五類:五臟、五腑、五體、五竅、五志、五神。兩者一一相對應。然後用五行相生相剋說明人體正常的生理現象,用五行的相乘相侮(過分的生克)說明人的病理情況。

《黃帝內經》十分有趣地把人體看成一個國家,心就是國王,肺就是宰相,肝就是將軍……它將人體生命以五臟為核心分成五大功能系統。五臟(肝、心、脾、肺、腎)和六腑(膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦)構成陰陽表裡關係,通過經絡的溝通,聯繫筋、脈、肉、皮、骨及目、舌、口、鼻、耳等組織,從而構成一個有機的整體。

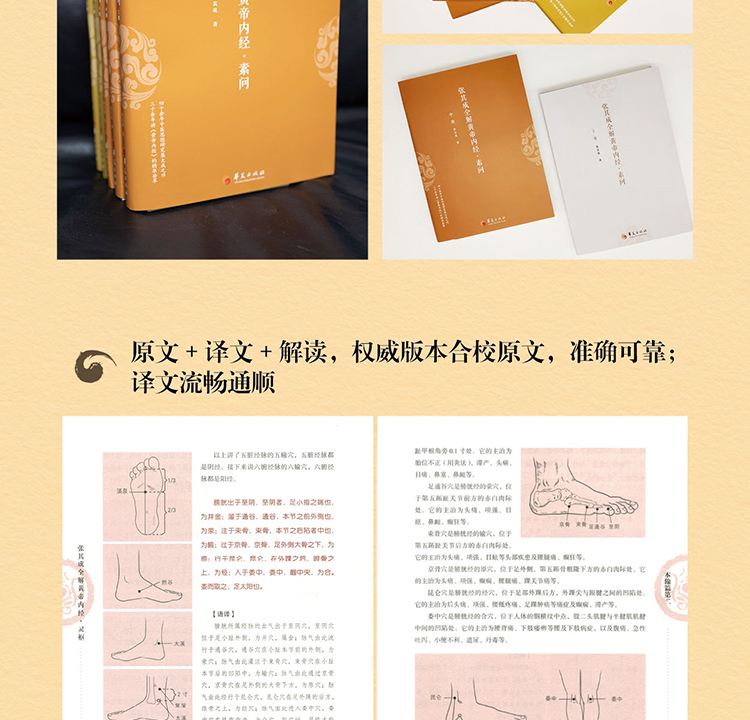

經絡是中國人的一大發明。《黃帝內經》第一次系統地記載了經絡系統。經絡是氣血運行的通道,十二經脈、十五絡脈等構成人體功能的調控系統。

五、《黃帝內經》的實踐精華

《黃帝內經》有一句名言:「治病必求於本。」也就是要在各種複雜的臨床表現中,找出疾病的根本原因,然後採取正確的方法解決這個根本原因。治病的根本就是「陰陽」。一個健康人的狀態是陰陽調和、平衡的,如果打破這種平衡導致陰陽失調就會生病;醫生治病就是要調和陰陽,也就是將失調的陰陽恢復到平衡的狀態。

《黃帝內經》診斷疾病的方法可以概括為四診,也就是「望、聞、問、切」。望診主要是觀面色,看舌苔;聞診主要是聽聲音,聞氣味;問診主要是詢問病人發病的情況以及日常生活情況;切診主要是按壓病人的脈象以獲得診斷信息。這些都是通過由表及裡的方法認識體內的病變情況。

《黃帝內經》重視對病因的分析。導致疾病發生的因素是很多的,可以分為三大類。一類是「 六淫」(風寒暑濕燥火)致病,這是外因;一類是「七情」(喜怒憂思悲恐驚)致病,這是內因;還有一類是飲食起居不當、過度勞累等致病,這叫不內外因。

治療疾病的核心方法是辨證施治,通過臟腑辨證、經絡辨證、八綱辨證與六經辨證給出中藥配伍、針灸配穴以及各種合適的治療方案,最終達到陰陽的中和協調。

《黃帝內經》十分重視「治未病」,也就是在沒有生病的時候就注意預防,從而不生病。這就需要「養生」。《素問》第一篇《上古天真論》就提出養生的一條總原則「法於陰陽,和於術數」,就是要效法陰陽的變化規律,找到適合自己的養生方法。然後講養生有四個重要方法,那就是:「食飲有節」,飲食要有節制,要合理搭配;「起居有常」,起床、睡覺等日常活動要有規律,要跟大自然的規律一致;「不妄作勞」,運動與勞動要適度,不能太過分;「形與神俱」,外形與精神要結合起來,尤其要保持精神安寧、情志平和。

最後還要再說一句,《黃帝內經》「調和致中」的理念和方法不僅可以用於治病,而且可以用於治家、治企、治國,這就是「上醫治國,中醫治人,下醫治病」。

六、我與《黃帝內經》的緣分

我出生在傳承了460 多年、被列入國家非物質文化遺產的「張一帖」中醫世家,我父親李濟仁是首屆「國醫大師」,是全國第一批七個《黃帝內經》碩士點研究生導師之一,一直以《黃帝內經》指導中醫臨床。在我小的時候,父親就讓我背《黃帝內經》中的一些精彩原文,漸漸地我喜歡上了《黃帝內經》。我發現《黃帝內經》太博大了,不單純是講治病的,它還講了天文、地理、曆法、音律、哲學、心理、五運六氣。比如第三篇《生氣通天論》,是講人是可以和天相通的,人的九竅、臟腑、十二節都可以和天地之氣一一相通。太神妙了!我經常向父親請教問題,父親說:你要真正搞懂《黃帝內經》,就必須先學習《周易》,藥王孫思邈說:「不知易不足以言大醫。」當然還要學習《道德經》《論語》,不懂這些國學經典也就讀不懂《黃帝內經》。父親常跟我說:「秀才學醫,籠中捉雞。」只要打好了文科基礎,再學中醫就太容易了。

父親對我的影響是巨大的,1977 年恢復高考,我就選擇了中文系,先打好中國傳統文化的底子。1985 年我考取了北京中醫學院醫古文專業的研究生,在我的導師錢超塵教授指導下,研究《黃帝內經》的語言文字,我作的碩士論文就是日本丹波父子有關《黃帝內經》的訓詁研究。前後工作十年以後,1994 年我考取北京大學哲學系博士研究生,師從朱伯崑教授。雖然我作的博士論文是《周易》象數哲學,但涉及大量的《黃帝內經》象數內容,所以1997 年從北京大學畢業後,我繼續報考北京中醫藥大學博士後流動站,有幸成為全國第一個《黃帝內經》博士後,師從《黃帝內經》泰斗王洪圖教授。王教授和我的父親曾經是1965 年第一屆全國《黃帝內經》師資班的同學,私交很好。王教授主編的《黃帝內經研究大成》是一部里程碑著作,我也有幸參與寫作。在做博士後的兩年中,在王教授的傾心指導下,我專註於從《周易》出發研究《黃帝內經》的五行生命觀。博士後出站後,我留在北京中醫藥大學一直從事以《黃帝內經》為代表的中醫文化的教學科研工作。

另外我還要提一件事,2016 年我有幸獲得一個國家社科基金重大項目「以中醫藥文化助推中華優秀傳統文化復興研究」。作為首席專家,我決定從中華文化的大背景上探討《黃帝內經》,因為《黃帝內經》不僅能護佑人體生命的健康長壽,而且能夠助推中華優秀傳統文化的偉大復興。

由於我這種特殊的學術經歷,所以我解讀的《黃帝內經》和其他人是不同的。我的解讀有三個特點:第一,立足中華傳統文化的大背景、大視野,揭示《黃帝內經》與《周易》、老莊、孔孟、諸子百家以及天文、曆法、地理的關係,展現《黃帝內經》作為一部國學經典的文化魅力。第二,立足《黃帝內經》元典的學術精華。《黃帝內經》一共162 篇,原文有14 萬多字,我按照先「語譯」、後「解讀」的體例,全面解讀《黃帝內經》元典,揭示《黃帝內經》學術思想的精華。首先對全部原文分段進行「語譯」,然後對每段的學術思想進行全方位的解讀,努力展現《黃帝內經》的魅力。第三,立足養生健康方法和「張一帖」的臨證經驗。針對當代人在養生、健康方面的困惑和誤區,我會在解讀相關內容時,把自己習練《黃帝內經》及儒釋道的養生方法和功法介紹給大家,還會把我們「張一帖」家族尤其是我父母親的臨床經驗分享給大家,希望大家身體力行、知行合一,找到並養成一種適合自己的、健康快樂的生活方式,最終能夠不得病、少得病。

日出日落時,人生天地間。讓我們一起走入《黃帝內經》神妙的世界吧!

NT$3550

【九宮點穴正脊經筋療法】(函盒精裝)

NT$2350

【百病多因情作祟】——名醫解讀中醫情志病

NT$1600

宮廷理筋術:【脊柱+四肢】(兩卷)

NT$1499

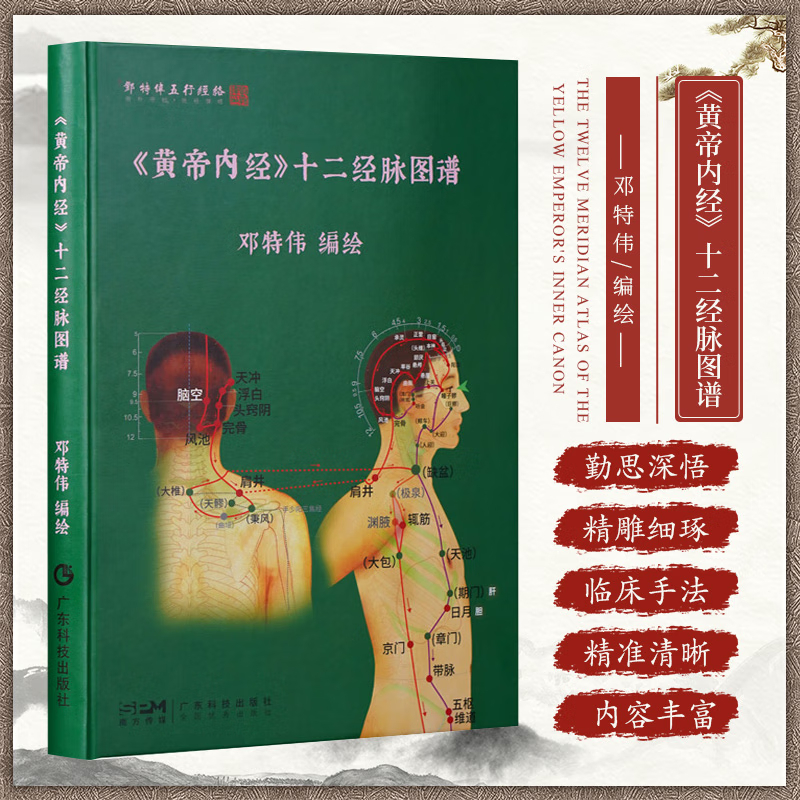

【黃帝內經十二經脈圖譜】(謹遵宋版《靈樞》明嘉靖刻印本)

NT$1650

【黃帝內經通解】

NT$1599

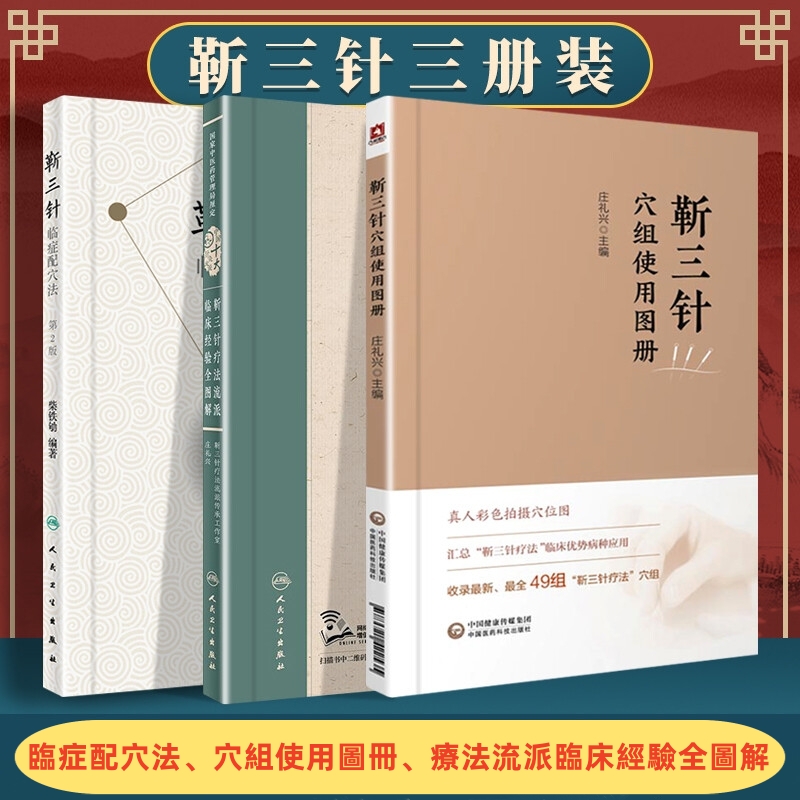

靳三針:【臨症配穴法+穴組使用圖冊+療法流派臨床經驗全圖解】

NT$1999

《日本針灸醫籍十六種》

NT$2200

【圖解針灸學】

NT$1600

【頰針療法】+【頰針療法掛圖】

NT$1250

【尋回中醫失落的元神:易之篇道之篇+象之篇】

NT$2980

【孫朝宗奇經八脈學驗專輯】+【孫朝宗醫論醫話醫案輯要】

NT$1500

人體三維卦+心靈治療與宇宙傳統

NT$1450

【中國刺血療法大全(第三版)】+【刺血療法全真圖解】

NT$2000

《中醫腫瘤學(修訂版)》+《中醫腫瘤食療學》【2冊】

NT$1900

中藥大辭典(第2版上下冊)+中醫大辭典(第2版)

NT$1750

【思考中醫】+【選擇中醫】+【走近中醫】+【內證觀察筆記】(四冊)

NT$1250

玄隱遺密(豎排繁體版)

NT$1550

【胡希恕傷寒論講座】+【胡希恕金匱要略講座】(套裝共2冊)

NT$3200

華佗遺書+扁鵲鏡經 珍藏版(2冊套裝)

NT$2050

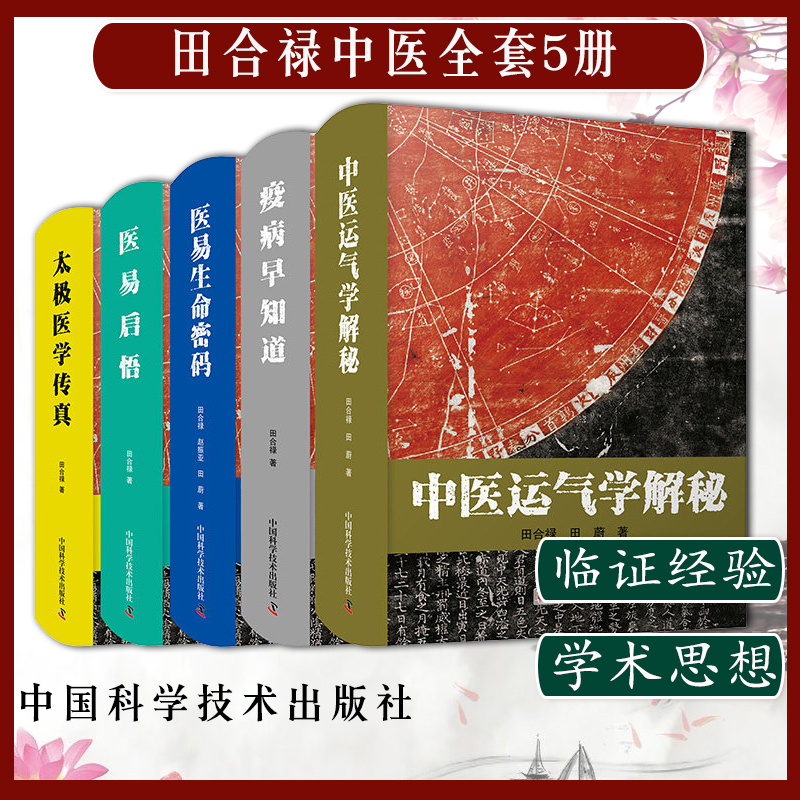

【田合祿中醫學全套】(五冊)