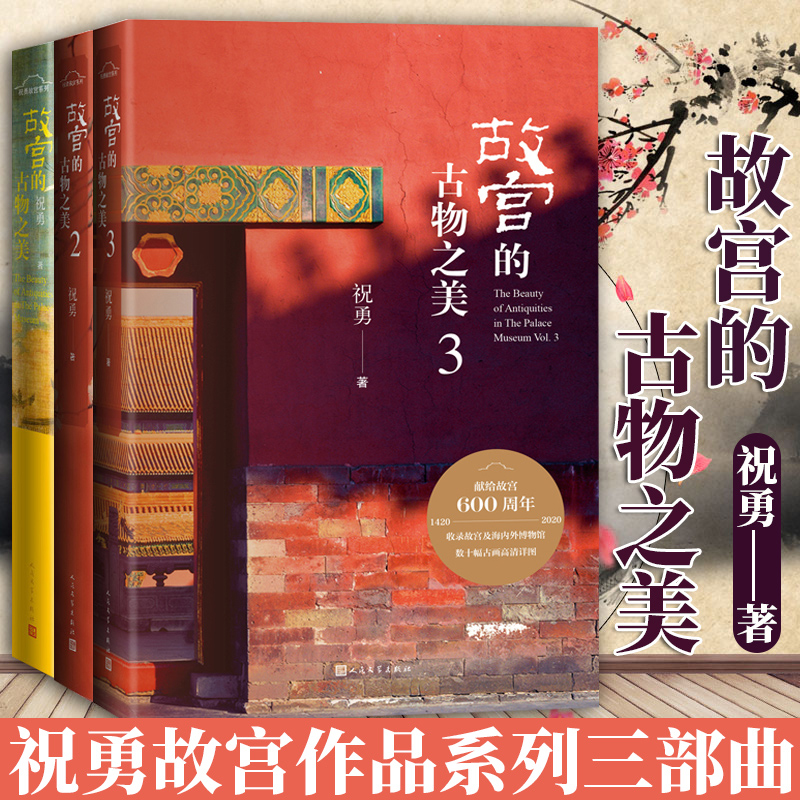

故宮藝術的典藏讀本,中國古物說不盡的華夏曆史,再現一段文明的營造之美,故宮博物院院長單霽翔力荐,收錄故宮及海內外博物館近百幅高清詳圖

【故宮的古物之美1】

編輯推薦

國家寶藏的前世今生,故宮藝術的典藏讀本

了不起的中國古物,說不盡的華夏曆史,再現一段文明的營造之美

故宮博物院院長單霽翔力荐,收錄故宮及海內外博物館近百幅高清詳圖

關於“古物”,祝勇這麼說:

我把這些物質稱作“古物”,而不是叫作“文物”,正是為了強調它們的時間屬性。每一件物上,都收斂著歷朝的風雨,凝聚著時間的力量。

關於“美”,祝勇這麼說:

美不是奢華,不與金錢等值。美,是一種觀念,一種對生命的態度,是凡人的宗教,是我們為煙火紅塵裡的人生賦予的意義。了解這一點,我們才能真正體會古物之美。

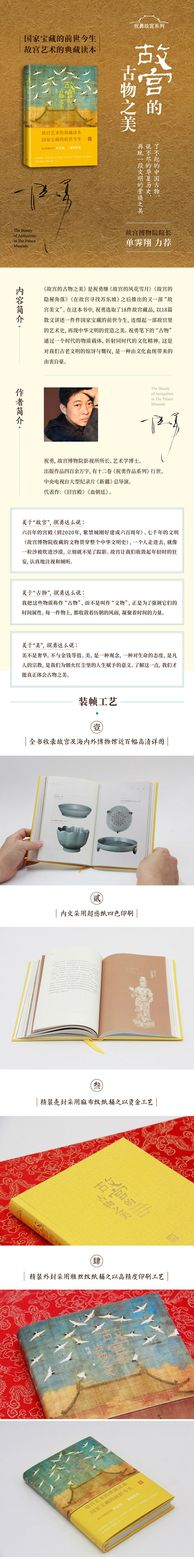

內容簡介

《故宮的古物之美》是祝勇繼《故宮的風花雪月》《故宮的隱秘角落》《在故宮尋找蘇東坡》之後推出的又一部“故宮美文”。在這本書中,祝勇選取了18件故宮藏品,以18篇散文講述一件件國家寶藏的前世今生,連綴起一部故宮裡的藝術史,再現中華文明的營造之美。祝勇筆下的“古物”通過一個時代的物質載體,折射同時代的文化精神。這是對我們古老文明的驚訝與慨嘆,是一種由文化血統帶來的由衷自豪。

全書收錄故宮及海內外博物館近百幅高清詳圖,內文采用超感紙四色印刷,精裝殼封採用麻布紋紙輔之以燙金工藝,精裝外封採用雅絲紋紙輔之以高精度印刷工藝,做工精良。

目錄

自序 故宮沙礫

它是對我們古老文明的驚訝與慨嘆,是一種由文化血統帶來的由衷自豪

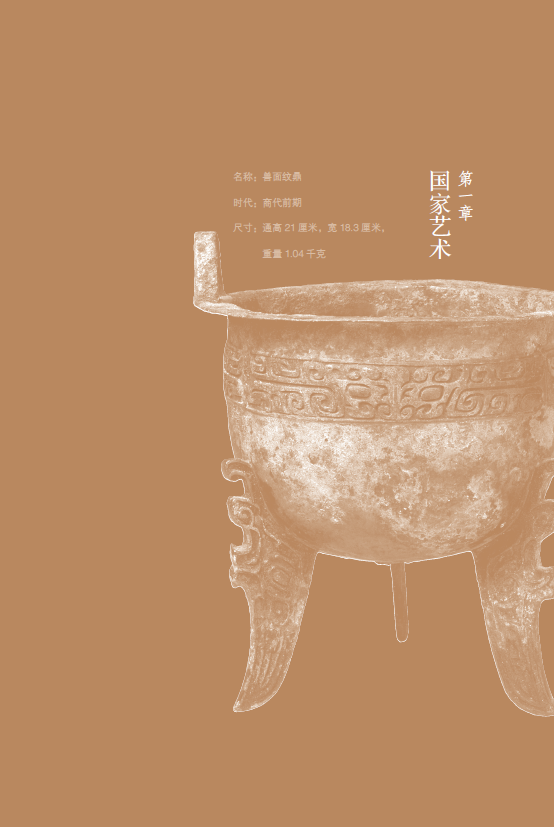

第一章 國家藝術

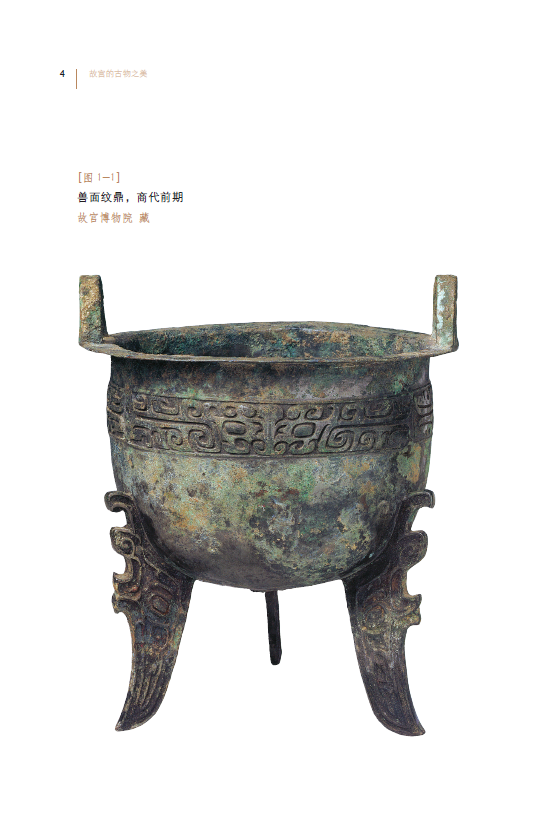

青銅器原本並不是“青”色,而是熟銅般的顏色

第二章 酒神精神

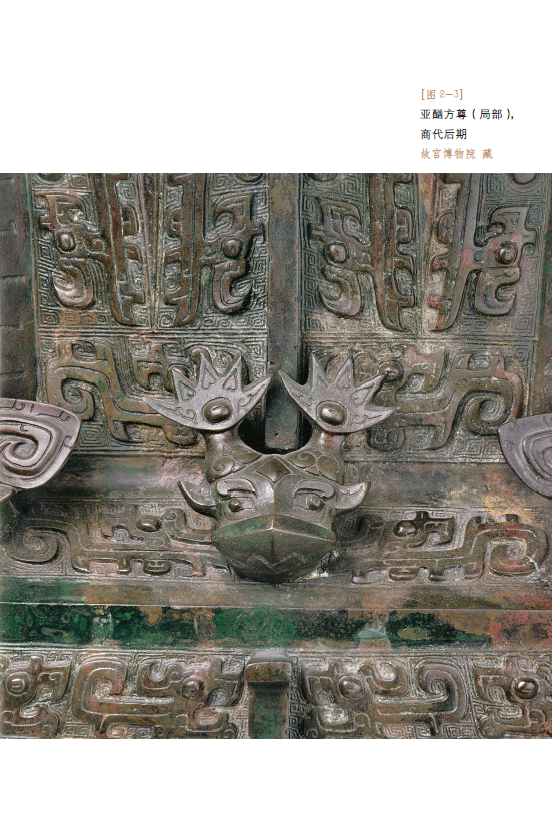

當後人輕輕挖開那些溫濕的泥土,就會呼吸到從前朝代的味道

第三章 動物妖嬈

一隻小小的仙鶴,似乎要把壺體的重量化為虛無

第四章 人的世界

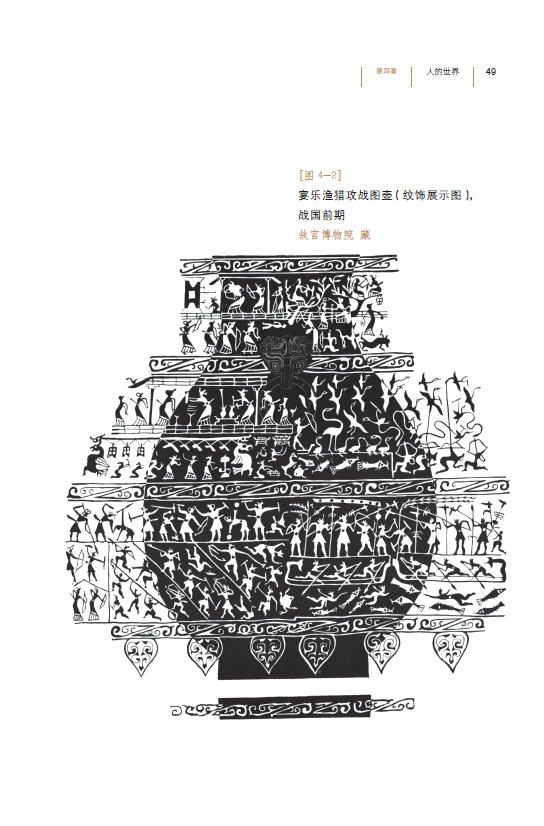

在戰國時代,一定有人發現了戰爭的娛樂性質

第五章 巨像缺席

這些兵馬俑,於是成為秦始皇所設計的“未來世界”的一部分

第六章 案頭仙境

那時的人對世界所知甚少,這從反向上激發了他們對世界的想像

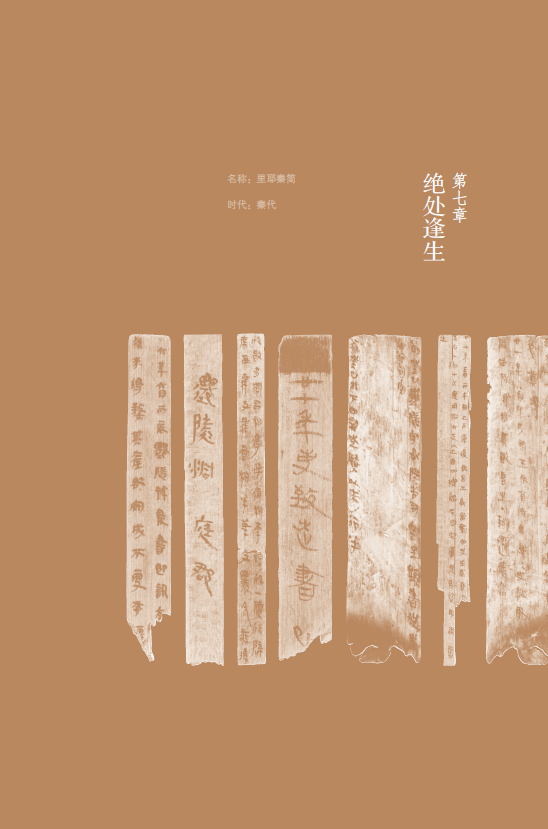

第七章 絕處逢生

文字落在竹簡上,就像雪落在地上,被大地迅速融化和接收

第八章 猶在鏡中

鏡子裡的美貌,後人永遠無法知曉

第九章 命若琴弦

在魏晉,男神已經取代楚辭漢賦裡的女神,成為身體與靈魂雙重完美的代言人

第十章 鐵騎銅鐎

一件鐎鬥,讓那個時代的軍中歲月,一下子眉目清晰起來

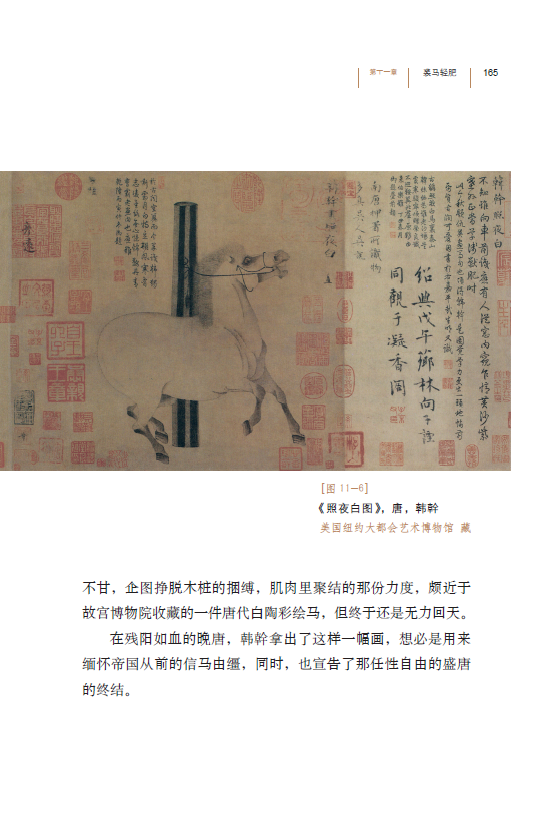

第十一章 裘馬輕肥

大唐帝國的裘馬輕肥,在酒意微醺中,滑過李白的詩句

第十二章 女性逆襲

這件唐代陶彩繪女俑,是我們文明里的維納斯

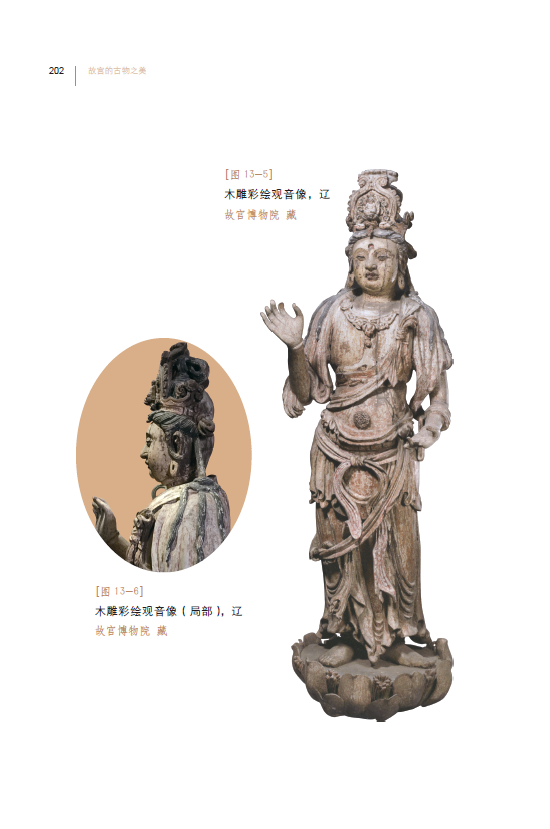

第十三章 白衣觀音

它淨如圓月、眼瞼低垂的慈悲樣貌,足以跨越千年光陰

第十四章 雨過天晴

它們是日常生活的道具,是生活中最親切的那一部分

第十五章 一把椅子

中國人把流水造在家具裡,那樣不動聲色,又天衣無縫

第十六章 天朝衣冠

不知道她們是在用繁花來註釋自己的生命,還是在用自己的生命來供養繁花

第十七章 踏雪尋梅

一件古老的漆器,讓我升起對生活的無限渴望

第十八章 回到源頭

在我們的文明里,《詩》才是光

精彩書摘

中國的青銅器,一出場就成了“國家藝術”,成了國家力量的象徵。這不僅因為青銅器象徵著財富,更因為它本身就是財富。科學家用攝譜儀對二里頭青銅爵進行成分分析,發現其中92%是紅銅,7%是錫。這兩樣金屬,在當時無疑是貴金屬。夏商時代,數以千計、萬計的奴隸,分散在深山荒野,尋找著銅錫礦藏。甚至有學者分析,“這或許是導致夏、商都城頻繁遷移的原因之一”。

在那個時代,一座都城可以沒有壯闊的宮殿,卻不能沒有華麗的鼎,因為它,已經成為王朝正統性的象徵。有人用“紀念碑性”(monumentality)來指明了鼎的重大意義:一方面,它具有內在的紀念性和禮儀功能;另一方面,它通過青銅的堅硬質感,克服權力的易碎性,使它得以永垂不朽。

但是,商朝並沒有像他們希望的那樣永垂不朽。這個王朝在這座最後的都城度過了最後二百七十三年之後,在第三十代商王帝辛(也就是人們所說的商紂王)的淫亂中,土崩瓦解了。紂王寵愛妲己,讓一個名叫涓的樂師專門為她製造淫亂之聲,然後他們一起,沉浸在“北里之舞,靡靡之樂”中。當然他最重要的發明,是他招來大批戲樂,聚集在沙丘,然後“以酒為池,以肉為林,使男女裸相逐其間,為長夜之飲”。

——第一章:國家藝術

時代的暗夜裡,只有張華在秉筆嫉書。

那時候的張華,官至右光祿大夫,還沒有被斬首滅門,用《晉書》裡的話說,“名重一世” 。楊芷死後,他立即寫下一篇文章,用來批評和規勸賈南風。

一千七百多年後,我坐在書房裡,翻開書頁,找到了那篇《女史箴》。張華說:

人咸知修其容,而莫知飾其性;性之不飾,或愆禮正;斧之藻之,克念作聖。 ……

意思是說,每個人都知道打扮外貌儀表,卻不知道也要修飾內存的本性;如果不作內心的修煉,就會失態失禮;只有時時照鏡子、洗洗澡、出出汗,人品性格才能日趨完美。

鏡子,這日常生活的用具,在中國文學與繪畫中,被轉換成對歷史與正義的隱喻。

到了東晉,有一個名叫顧愷之的大畫家,將《女史箴》畫成《女史箴圖》【圖8-3】【圖8-4】。

在中國人的觀念中,歷史是一面更大的鏡子,所有的善、惡、美、醜,在它面前都無所遁形。假如說實物的鏡子為我們觀察自己增加了空間的視角,那麼歷史這個虛擬的鏡子就為我們認識自己拉開了時間的縱深,在亙古無垠的時間裡,在“前不見古人,後不見來者”的蒼茫中看見歷史、確認自我的存在,而不至於永遠囚禁在個人經驗的狹窄牢房內。透過歷史這面鏡子,中國人不僅可以看清自己的當下,還可以看到自己的過去和未來。

——第八章:猶在鏡中

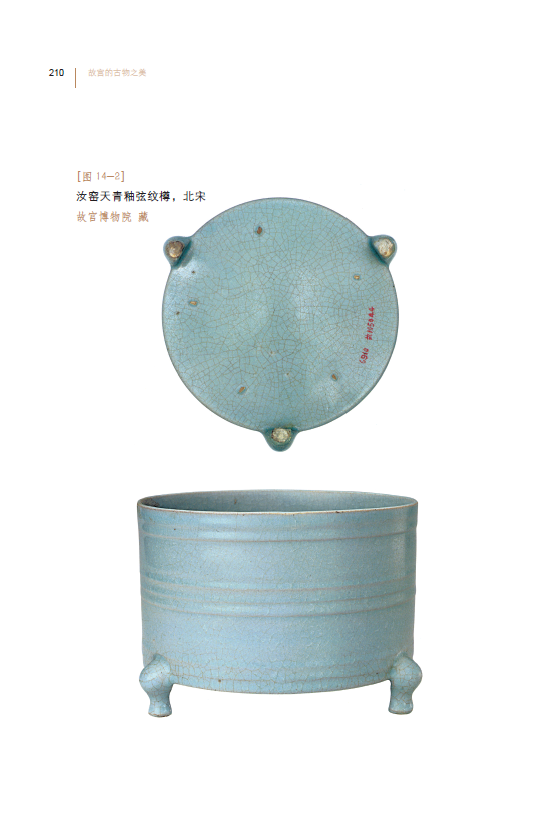

所幸在今天的故宮,存著一件宋代妝窯天青釉弦紋樽【圖14-2】,讓我們在千年之後,看得見宋徽宗最愛的顏色,而不至於像當年的瓷工,對著“雨過天晴雲破處”的御批,不知所云。

沒有什麼器物比唐三彩更能代表大唐熱烈、奔放的性格,也沒有什麼器物比汝窯瓷器更能代表北宋文人清麗、深邃的氣質,一如這件天青釉弦紋樽,雖是仿漢代銅樽造型,但它不再像青銅器那樣,以張牙舞爪的裝飾紋樣吸引眼球,而是以瓷釉作為美化器物的介質,色澤清淡含蓄,胎質細膩,造型簡潔脫俗,釉面上分佈著細密的裂紋,術語叫開片,俗稱蟹爪紋或冰裂紋,那是由於胎、釉膨脹係數不同而在焙燒後冷卻時形成的裂紋,汝窯瓷器在燒成後,這樣的開裂還會繼續,這使汝窯瓷器一直處於細小的變化中,似乎器物也有生命,可以老出皺紋。

唐的氣質向外的、張揚的,而宋的氣質則是向內的,收斂的——與此相對應,宋代的版圖也是收縮的、內斂的,不再有唐代的輻射性、包容性。唐朝的版圖可以稱作“天下”,但宋朝只據有中原,北宋亡後,連中原也丟了,變成江南小朝廷,成為與遼、西夏、金並立的列國之一。唐是向廣度走,宋則是向深度走。正是由於唐代有廣度,使佛學發展,刺激理學興起,才使宋有了深度。這變化反映在詩詞、繪畫上,也反映在器物上,所以,“晚唐以降,青綠山水盛極而衰,水墨山水取而代之,好比是絢爛的唐三彩隱入時間深處,天青色的宋瓷散發出形而上的微光。”

——第十四章:雨過天晴

“關關雎鳩,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”

河流、鳥鳴、美女、君子。這幾個意象,把我們帶回中國藝術長河的上游。

那是一個黎明,世界空闊,飛鳥帶著清越的叫聲劃過天際。樹林裡的每一片葉子都濕漉漉的,萬物生長顯出自然煥發的本能。女人的身影從岸邊閃過,輕風吹起,裙衫拂動,河水逆光勾勒出她身體的線條,讓打量她的男子怵然心驚。這是我們這個民族的文化經典為我們描述的最初的畫面,比世界上任何國家的經典都美。

上帝說,要有光。

其實,時光並沒有光,它有時只是一條幽暗的隧道。

在我們的文明里,《詩》才是光。

對於《詩》,中國人給予了聖經般的地位,稱作:

《詩經》。

——第十八章:回到源頭

前言

一

我不知道本書的寫成,有多少是出於刊物主編的威逼與利誘,有多少是出於自願,因為在寫過故宮書畫和建築之後,我隱隱地有了寫故宮“古物”的衝動。

有一點是明確的:這注定是一次費力不討好的努力,因為故宮收藏的古物,多達一百八十六萬多件(套)。我曾開玩笑,一個人一天看五件,要全部看完,需要一千年,相當於從周敦頤出生那一年(北宋天禧元年,公元1017年)看到現在(公元2017年)。這實在是一件幸福的煩惱:一方面,這讓故宮成為一座“高大全”的博物館,故宮一家的收藏,已接近全國文物總量的一半,而且超過90%是珍貴文物,材美工良,是古代歲月裡的“中國製造”;另一方面,這龐大的基數,又讓展示成為一件困難的事,迄今為止,儘管故宮博物院已付出極大努力,文物展出率,也只有0.6%。也就是說,有超過99%的文物,仍難以被看到,雖近在咫尺,卻遠似天涯。至於書寫,更不能窮其萬一——本書所寫十八篇,是一百八十六萬的多少分之一呢?這讓我感到無奈和無力。這正概括了寫作的本質,即:在龐大的世界面前,寫作是那麼微不足道。

二

這讓我們懂得了謙卑。我曾笑言,那些給自己掛牌大師的人,只要到故宮,在王羲之、李白、米芾、趙孟頫前面一站,就會底氣頓失。朝菌不知晦朔,而蟪蛄不知春秋,這不只是莊子的提醒,也是宮殿的勸誡。六百年的宮殿(到2020年,紫禁城剛好建成六百週年)、七千年的文明(故宮博物院收藏的文物貫穿整個中華文明史),一個人走進去,就像一粒沙被吹進沙漠,立刻就不見了踪影。故宮讓我們收斂起年輕時的狂妄,認真地註視和傾聽。

故宮讓我沉靜——在這座宮殿裡,我度過了生命中最沉實和安靜的歲月,甚至聽得見自己每分每秒的脈博跳動;但另一方面,故宮又讓我躁動,因為那些逝去的人與事,又都凝結在這宮殿的每一個細節裡,挑動我表達的慾望——

我相信在它們面前,任何人都不能無動於衷。

三

我把這些物質稱作“古物”,而不是叫作“文物”,正是為了強調它們的時間屬性。

每一件物上,都收斂著歷朝的風雨,凝聚著時間的力量。

正像1914年在紫禁城內成立中國第一個皇家藏品博物館,就是以“古物”來命名的。它的名字叫——古物陳列所。

物是無盡的。無窮的時間裡,包含著無窮的物(可見的,消失的)。無窮的物裡,又包含著無窮的思緒、情感、盛衰、哀榮。

面對如此磅礴的物質書寫,其實也是面對無盡的時間書寫。我們每個人,原本都是朝菌和蟪蛄。

四

當我寫下每個字的時候,我知道自己陷入了不可救藥的狂妄,彷彿自己真如王羲之《蘭亭序》所說,可以“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛”。

但我知道我不是寫《碧城》詩的李義山,“星沉海底當窗見,雨過河源隔座看”,一個人面對歲月天地,像敬澤說的,“是被遺棄在宇宙中唯一的人,他是宇航員他的眼是3D的眼。” 我只是現實世界一俗人,肉眼凡胎,蚍蜉撼樹。我從宮殿深處走過,目光掃過那些古老精美的器物,我知道我的痕跡都將被歲月抹去,只有這宮殿、這“古物”會留下來。

我筆下的“古物”,固然不能窮其萬一,甚至不能覆蓋故宮博物院收藏古物的六十九個大類,但商周青銅、秦俑漢簡、唐彩宋瓷、明式家具、清代服飾,都盡量尋找每個時代的標誌性符號(唯有歷代書畫,將另寫一本書,名叫《故宮的紙墨餘香》,2017年,在《當代》雜誌陸續刊載,但本書仍難免涉及一些古代繪畫,為所談“古物”提供圖像證據),通過一個時代的物質載體,折射同時代的文化精神,像孫機先生所說的,“看見某些重大事件的細節、特殊技藝的妙諦,和不因歲月流逝而消褪的美的閃光” 。我希望通過我的文字,串連成一部故宮裡的極簡藝術史。

五

我認真地寫下每一個字,儘管這些文字是那麼的粗疏——只要不粗俗就好。我知道自己的筆那麼笨拙、無力,但至少,它充滿誠意。

它是對我們古老文明的驚訝與慨嘆,是一種由文化血統帶來的由衷自豪。

儘管這只是時間中的一堆泡沫,轉瞬即逝,但我仍希求在“古物”的照耀下,這些文字會煥發出一種別樣的色澤。

書摘插畫

-------------------------------------------------------------------------------------

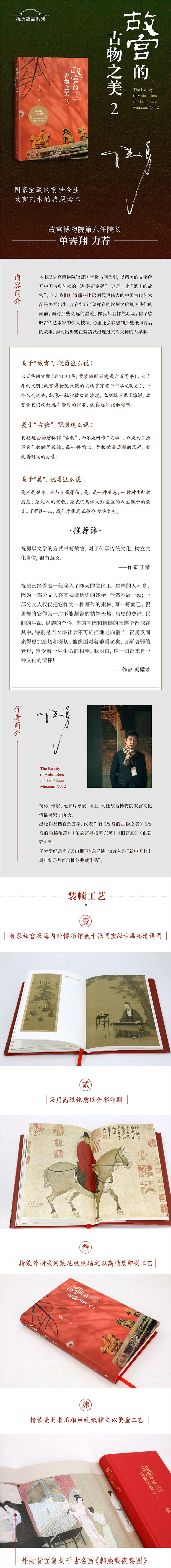

【故宮的古物之美2】

編輯推薦

2020年,故宮博物院建院95週年,紫禁城建成600週年。請跟隨故宮博物院影視研究所所長祝勇,走進一座“紙上的故宮”,一起聆聽故宮古物背後的故事,一起體會600歲的紫禁城和95歲的故宮博物院所蘊蓄的深沉魅力,再次感受中華文化的偉大、獨特、深刻!

國家寶藏的前世今生,故宮藝術的典藏讀本

故宮博物院第六任院長單霽翔誠摯推薦

關於“故宮”,祝勇這麼說:

六百年的宮殿(到2020年,紫禁城剛好建成六百週年)、七千年的文明(故宮博物院收藏的文物貫穿整個中華文明史),一個人走進去,就像一粒沙被吹進沙漠,立刻就不見了踪影。故宮讓我們收斂起年輕時的狂妄,認真地註視和傾聽。

關於“古物”,祝勇這麼說:

我把這些物質稱作“古物”,而不是叫作“文物”,正是為了強調它們的時間屬性。每一件物上,都收斂著歷朝的風雨,凝聚著時間的力量。

關於“美”,祝勇這麼說:

美不是奢華,不與金錢等值。美,是一種觀念,一種對生命的態度,是凡人的宗教,是我們為煙火紅塵裡的人生賦予的意義。了解這一點,我們才能真正體會古物之美。

內容簡介

《故宮的古物之美2》是故宮學者、散文家祝勇繼《故宮的古物之美》《故宮的隱秘角落》《在故宮尋找蘇東坡》之後推出的又一部“故宮美文”。作者以故宮博物院館藏古畫為引,以精美的文字解開中國古典藝術的“達·芬奇密碼”。

這是一座“紙上的故宮”,讓我們知道那些比遠朝代更偉大的中國古代藝術品是怎樣出生,又在經歷了怎樣在的坎坷之後抵達我們的面前。面對那些久遠的墨跡,你我都會怦然心動。除了感嘆古代藝術家的驚人技法,心裡還會聯想到那些紙頁背後的故事,浮現出那些在紫禁城出現過又消失掉的人與事。

全書收錄故宮及海內外博物館數十張珍稀古畫高清詳圖,使用高級純質紙全彩印刷,精裝殼封採用雅絲紋紙輔之以燙金工藝,精裝護封採用萊尼紋紙輔之以高精度印刷工藝,封面背面復刻千古名畫《韓熙載夜宴圖》局部,可獨立裝裱。書籍本身,即是美物。

目錄

自 序 故宮砂礫

序 章 畫里相逢

第一章 如約而至

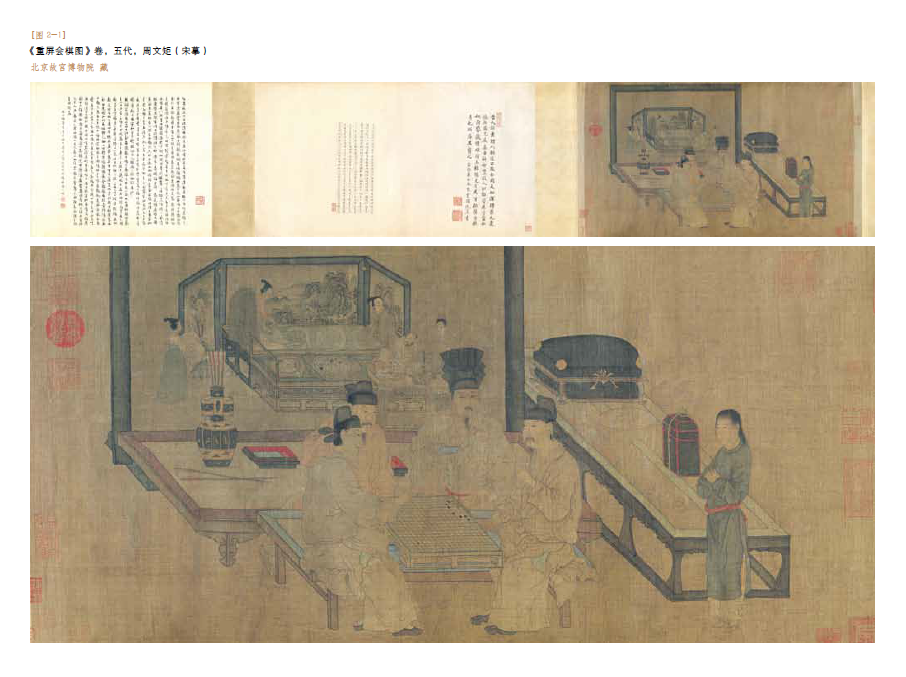

第二章 一個皇帝的三次元空間

第三章 韓熙載,最後的晚餐

第四章 張擇端的春天之旅

第五章 宋徽宗的光榮與恥辱

第六章 繁花與朽木

第七章 一片風流,今夕與誰同樂

圖版說明

注 釋

精彩書摘

地平線,就是大地上永不消失的那一條線,是我們無法脫離的世界,所以,我們的美術史,就從一條線開始。

中國繪畫,工具是毛筆,生產出來的自然是線,中國畫與中國書法一樣,都是線的藝術(因此趙孟頫說:“書畫本來同”),不似西方油畫,工具是刷子,生產出來的是色塊,是塗面,是光影。當然,晉唐繪畫也重色彩,也見光影,如韋羲所說:“山水畫設色以青為山,以綠為水,以赭為土,間以白石紅樹,因青綠二色用得最多,故名青綠山水。”但那份青綠,亦是依託於線——先要用線條勾勒出山水人物的輪廓,再“暈染出體積感和簡單的明暗關係”。

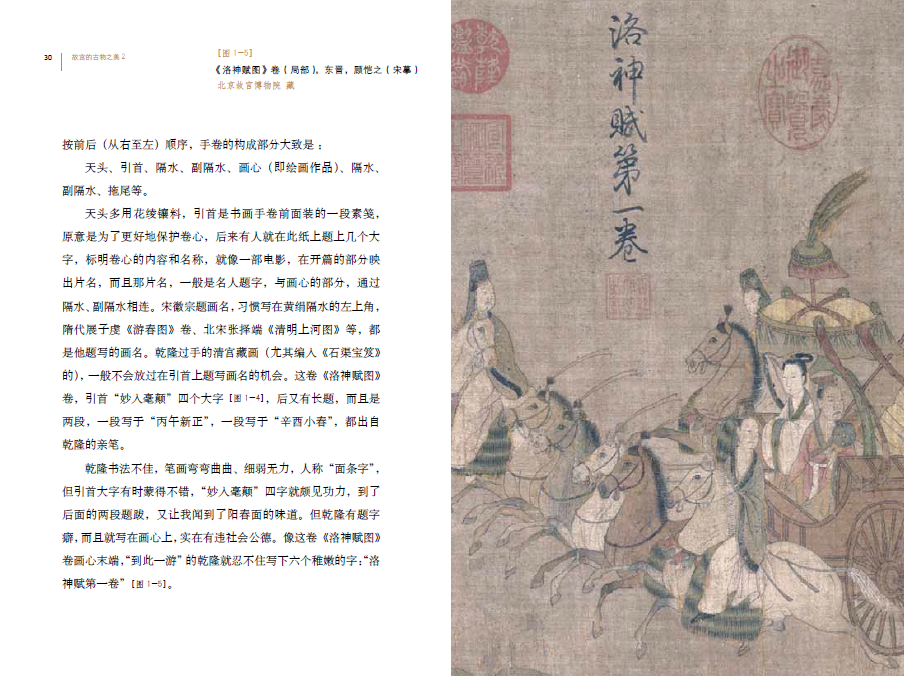

其實在這世界上,“線”是不存在的——畫家可以用線來表現一個人,正如顧愷之《洛神賦圖》卷裡描繪的眾多人物,有山重水復、柳暗花明,還有剛剛吹過樹梢的微風,但這世界原本就是一個三維的存在,山山水水、花花草草,都是複雜的多面體,哪裡找得到“線”呢?

然而,比顧愷之更早,至少從原始時代的陶紋、岩畫,墓室裡的壁畫,商周青銅器的裝飾、漆器上的彩繪,秦漢畫像磚(石)上的陰陽刻線等,中國的畫家,就把這複雜的世界歸納、提煉成線條,再多彩的世界,再复雜的感情,都可透過線條來表達。尤其在“水墨出現以前,畫面上的線條,無論是柔是剛,像蠶絲、鐵線,一直都以完整、均勻、穩定的節奏在畫面上流動”。線,成為中國畫家的通用語言,如石濤所說,“億萬萬筆墨未有不始於此而終於此”。

線是抽象的,又是具象的——中國的畫家,把它由抽像變成具象,以至於天長日久,我們甚至以為世界本來就是由線組成的,忘記了它原本並不存在。我們已經習慣了線,甚至能夠駕馭線——一個小孩描畫他心中的世界,也是從線,而不是從色塊開始。

……

最複雜的線條,藏在人物的衣縷紋路里。中國畫從不直接畫人的裸體,不似古希臘雕塑、文藝復興的繪畫,赤裸裸地展示人體之美,而是多了幾分隱藏與含蓄,那正是中國人文化性格的體現,半含半露,半隱半顯,中國式園林、戲曲、愛情,莫不如此。

——第一章:如約而至

空即是色,色即是空。

夜宴的那個晚上,當所有的客人離去,整座華屋只剩下韓載熙一個人,環顧一室的空曠,韓熙載會想起《心經》裡的這句話嗎?

或者,連韓熙載也退場了。他喝得酩酊,就在畫幅中的那張床榻上睡著了。那一晚的繁華與放縱,就這樣從他的視線裡消失了。連他也無法斷定,它們是否確曾存在。

彷彿一幅捲軸,滿眼的迷離絢爛,一捲起來,束之高閣,就一切都消失了。

倘能睡去,倒也幸運。因為夢,本身就是一場夜宴。所有迷幻的情色,都可能得到夢的縱容。可怕的是醒來。醒是中斷,是破碎,是失戀,是一點點恢復的痛感。

李白把夢斷的寒冷寫得深入骨髓:“簫聲咽,秦娥夢斷秦樓月。”夢斷之後,靜夜裡的明月簫聲,加深了這份淒迷悵惘。所謂“寂寞起來搴繡幌,月明正在梨花上”。

韓熙載決計醉生夢死。

不是王羲之式的醉。王羲之醉得灑脫,醉得乾淨,醉得透徹;而韓熙載,醉得恍惚,醉得昏聵,醉得糜爛。

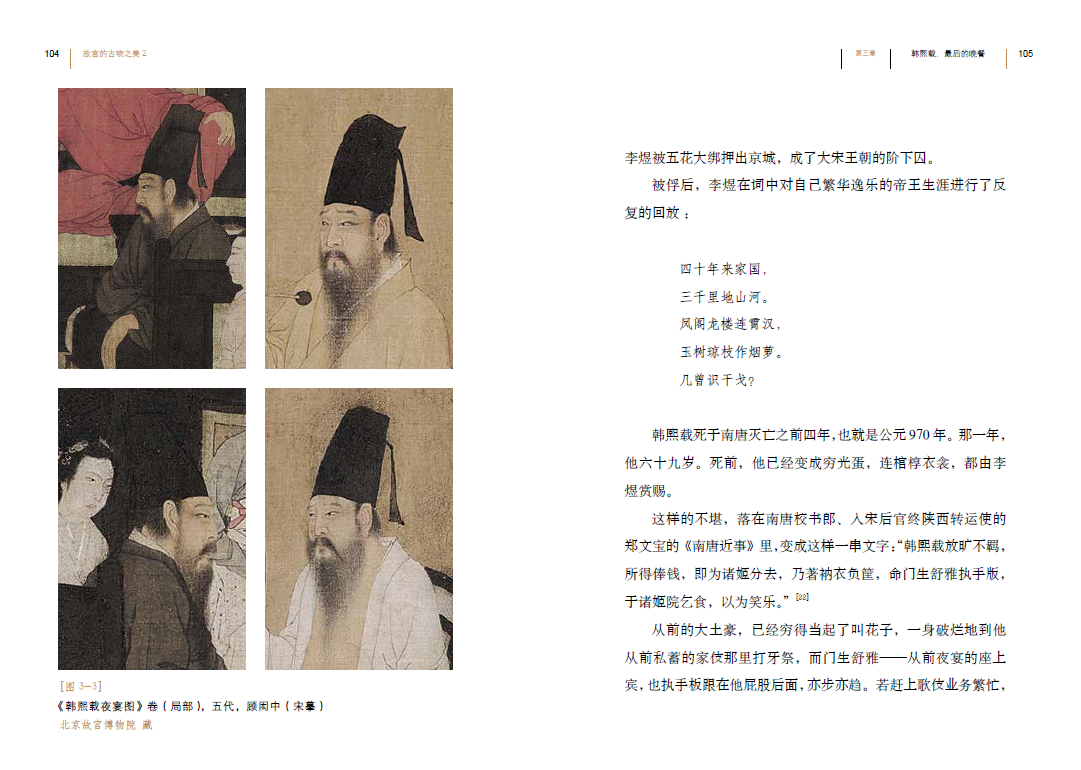

如果,此時有人要畫,無論他是不是顧閎中,都會畫得與我們今天見到的那幅《韓熙載夜宴圖》不一樣。風過重門,觥籌冰冷,人去樓空的廳堂,只剩下佈景,荒疏凌亂,其中包括五把椅子、兩張酒桌,兩張羅漢床、幾道屏風。可惜沒有畫家來畫,倘畫了,倒是描繪出了那個時代的頹廢與寒意。十多個世紀之後,《韓熙載夜宴圖》[圖3-1]出現在北京故宮博物院的陳列展上,清艷美麗,令人傾倒,唯有真正懂畫的人,才能破譯古老中國的“達•芬奇密碼”,透過那滿紙的鶯歌燕語、歌舞昇平,看到那個被史書稱為南唐的小朝廷的虛弱與戰栗,以及畫者的惡毒與冷峻,像一千年後的《紅樓夢》,以無以復加的典雅,向一個王朝最後的迷醉與癲狂發出致命的咒語。

——第三章:韓熙載,最後的晚餐

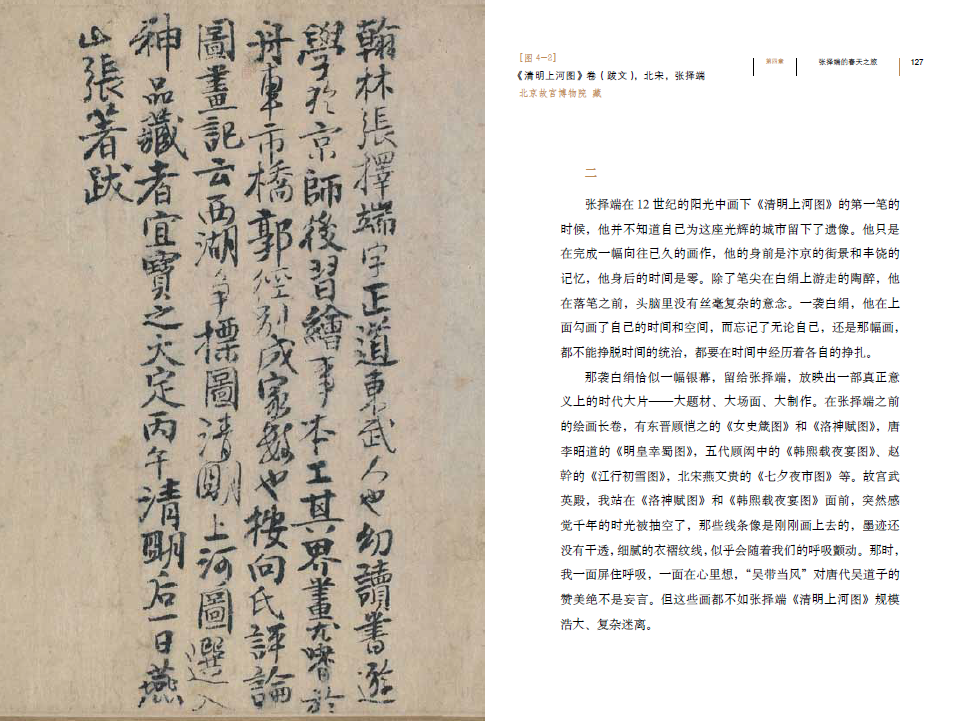

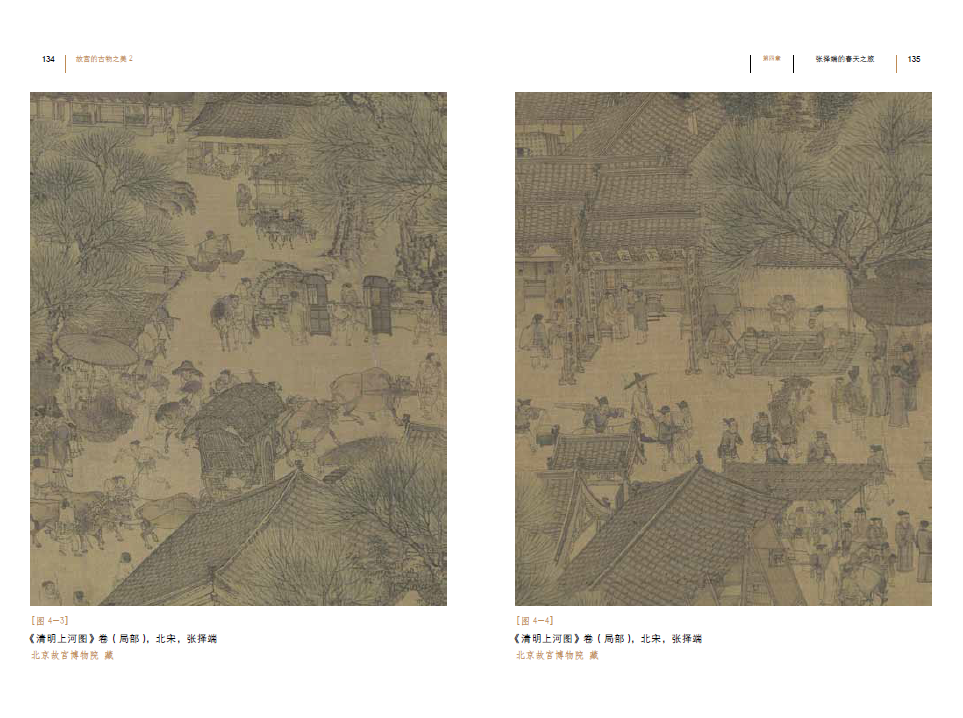

張著沒有經歷過六十年前的那場大雪,但是當他慢慢將手中的那幅長達五米的《清明上河圖》畫卷[圖4-1]展開的時候,他的腦海里或許會閃現出那場把歷史塗改得面目全非的大雪。 《宋史》後來對它的描述是“天地晦冥”,“大雪,盈三尺不止”。靖康元年閏十一月,濃重的雪幕,裹藏不住金國軍團黑色的身影和密集的馬蹄聲。那時的汴河已經封凍,反射著迷離的輝光,金軍的馬蹄踏在上面,發出清脆而整齊的迴響。這聲響在空曠的冰面上傳出很遠,在宋朝首都的宮殿裡發出響亮的回音,讓人恐懼到了骨髓。對於習慣了歌舞昇平的宋朝皇帝來說,南下的金軍比大雪來得更加突然和猛烈。在馬蹄的節奏裡,宋欽宗瘦削的身體正瑟瑟發抖。

兩路金軍像兩條巨大的蟒蛇,穿越荒原上一層層的雪幕,悄無聲息地圍攏而來,在汴京城下會合在一起,像止血鉗的兩隻把柄,緊緊地咬合。城市的血液循環中止了,貧血的城市立刻出現了氣喘、體虛、大腦腫脹等多種症狀。二十多天后,飢餓的市民們啃光了城裡的水藻、樹皮,死老鼠成為緊俏食品,價格上漲到好幾百錢。

這個帝國的天氣從來未曾像這一年這麼糟糕,公元1127年、北宋靖康二年正月乙亥,平地上突然刮起了狂風,似乎要把汴京撕成碎片,人們抬頭望天,卻驚駭地發現,在西北方向的雲層中,有一條長二丈、寬數尺的火光。大雪一場接著一場,絲毫沒有減弱的跡象,“地冰如鏡,行者不能定立”。氣象學家將這一時期稱作“小冰期”(Little Ice Age),認為在中國近兩千年的歷史上,只有四個同樣級別的“小冰期”,最後兩個,分別在12世紀和17世紀,在這兩個“小冰期”裡,宋明兩大王朝分別被來自北方的鐵騎踏成了一地碎片。上天以自己的方式控制著朝代的輪迴。此時,在青城,大雪掩埋了許多人的屍體,直到春天雪化,那些屍體才露出頭腳。實在是打不下去了,絕望的宋欽宗自己走到了金軍營地,束手就擒。此後,金軍如同風中飛揚的渣滓,衝入汴京內城,在寬闊的廊柱間遊走和衝撞,迅速而果斷地洗劫了宮殿,搶走了各種禮器、樂器、圖畫、戲玩。這樣的一場狂歡節,“凡四天,乃止”。大宋帝國一個半世紀積累的“府庫蓄積,為之一空”。匆忙撤走的時候,心滿意足的金軍似乎還不知道,那幅名叫《清明上河圖》的長卷,被他們與掠走的圖畫潦草地捆在一起,它的上面,沾滿了血污。

——第四章:張擇端的春天之旅

前言

我是一位古代的畫者,隱在一捲捲古畫的背後,時光模糊了我的臉,沒有人能夠看見我,連我的身份、朝代都混沌不清。有人從我畫卷的線條流動裡發現了晉代的風韻;有人從筆墨的婉麗中窺見了隋唐的光色;也有人說,它們只是宋代的摹本,因為熱烈外表下的那一份禪意與淡定,分明只宋代才有。我暗自發笑卻不動聲色,絲毫不想說破那些與我有關的秘密,因為我知道,那份神秘感,也是繪畫的魅力之一——如今放在故宮博物院的那些有名的繪畫,幾乎每一件都有著猜不透的身世。它們的身上自帶神秘感,那是時光賦予繪畫的附加值——這是你們的常用詞,我那個年代的畫家都不懂“附加值”,只知道一門心思地畫畫,但我發現這個詞很妥帖,一下子就說清了一幅畫在時光中的遞增效應。

你們看到的許多名畫,在以往的年代裡,雖可稱優秀,卻並非獨一無二,因為在我們那樣的年代,這樣的畫作多如牛毛,即使被你們視為“國寶”的《清明上河圖》,在宋徽宗的《宣和畫譜》,還有後來撰寫的《宋史》裡都隻字未提。時光真是一件神奇的事物,它毀掉了一部分繪畫,卻又為另一部分繪畫增色,乃至成為“絕色”,它們的價值,許多來自時光的賦予。你們是在看畫,也是在參悟時間的秘密。因為那些年代久遠的繪畫,代表的不只是像我這樣的畫者,也代表時間。

我在某一個瑞雪紛揚的黃昏畫下了這幅畫,之後,這幅畫就與我無關了,因為我能控制自己的筆觸,但我不能控制時間,不能控制我的畫在未來的命運。它在未來的命運,是由你們決定的。面對未來的時空,我常產生一種無力感,主要是因為我看不見你們的面孔(就像你們看不見我一樣),聆聽不到你們的聲音。這讓我感到茫然、孤獨,甚至有一點恐懼。所以我的畫,無論畫得多麼繁複浩大,都透著一種孤獨感。真正的畫家都是孤獨的,孤獨也幾乎是所有繪畫共同的主題,比如在東晉顧愷之《洛神賦圖》卷轟轟烈烈的愛情裡,五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》卷的繁華熱鬧裡;宋代梁師閔《蘆汀密雪圖》卷的萬里凝寒裡,甚至宋徽宗《瑞鶴圖》的祥和明艷裡,都透著深深的孤獨。即便是張擇端,在《清明上河圖》裡畫了七百七十八個人,他的內心,仍然是孤獨的。無論多麼強大的人,在時間的河流裡,都會感覺到徹骨的孤獨。

你們或許想不到,我需要你們更甚於你們需要我,因為只有你們才能化解我的孤獨,讓我變得強大。有一天我死了,我希望我的畫還活著,前往我不能前往的地方,抵達我不能抵達的年代。我們的生命沒有交叉,我的生命卻可因這張畫而延伸,終有一日,會與你們相逢。我是生下那幅畫的人,但它還需要養育——一幅畫就像一個人,其實是需要養育的,讓它在時間中變得筋強骨健、生命蓬勃。你們不只要接受它,也要將它養大成人。

一幅畫在時間中的遞增,不只是價值(藝術價值與經濟價值)的遞增,更是精神的完成。因此,它不是在案頭一蹴而就的,而是在一代代人的注視、撫摸、評鑑、闡釋之下一點點地完成的。一幅名作的完成,其實需要一百年、一千年的時間,因此它不只依賴某一個天才之手,而更有賴於一個文明的體系。

因此,我要對你們表達謝意,因為自從你打量我的畫的第一眼,我們的生命就因這幅畫而連接在一起了。一想到你們,我的心裡就會升起一股暖意,就像一片雪花,消融在春意萌生的大地上。

一個畫者

寫於某個朝代的夜晚

書摘插畫

-------------------------------------------------------------------------------------

【故宮的古物之美3】

內容簡介

《故宮的古物之美3》是祝勇繼《故宮的古物之美》《故宮的隱秘角落》《在故宮尋找蘇東坡》之後推出的又一部“故宮美文”。它不是一部藝術史的學術著作,而是一場精神上的尋根之旅。它或許會讓我們知道這些古代藝術品是怎樣出生,又在經歷了怎樣在的坎坷之後抵達我們的面前。面對那些久遠的墨跡,你我都會怦然心動。除了感嘆古代藝術家的驚人技法,心裡還會聯想到那些紙頁背後的故事,浮現出那些在紫禁城出現過又消失掉的人與事。請跟隨祝勇,從面前的一幅書畫開始,一步步地倒推回去,就像逆光的旅行,去尋找它們原初的形跡。

全書收錄故宮及海內外博物館數十張珍稀古畫高清詳圖,內文采用純質紙四色印刷,精裝殼封採用雅絲紋紙輔之以燙金工藝,精裝外封採用萊尼紋紙輔之以高精度印刷工藝,封面背面復刻千古名畫《千里江山圖》,做工精良,書籍本身,即是美物。

目錄

自 序 故宮砂礫

第一章 空山

第二章 秋云無影樹無聲

第三章 死生契闊,與子成說

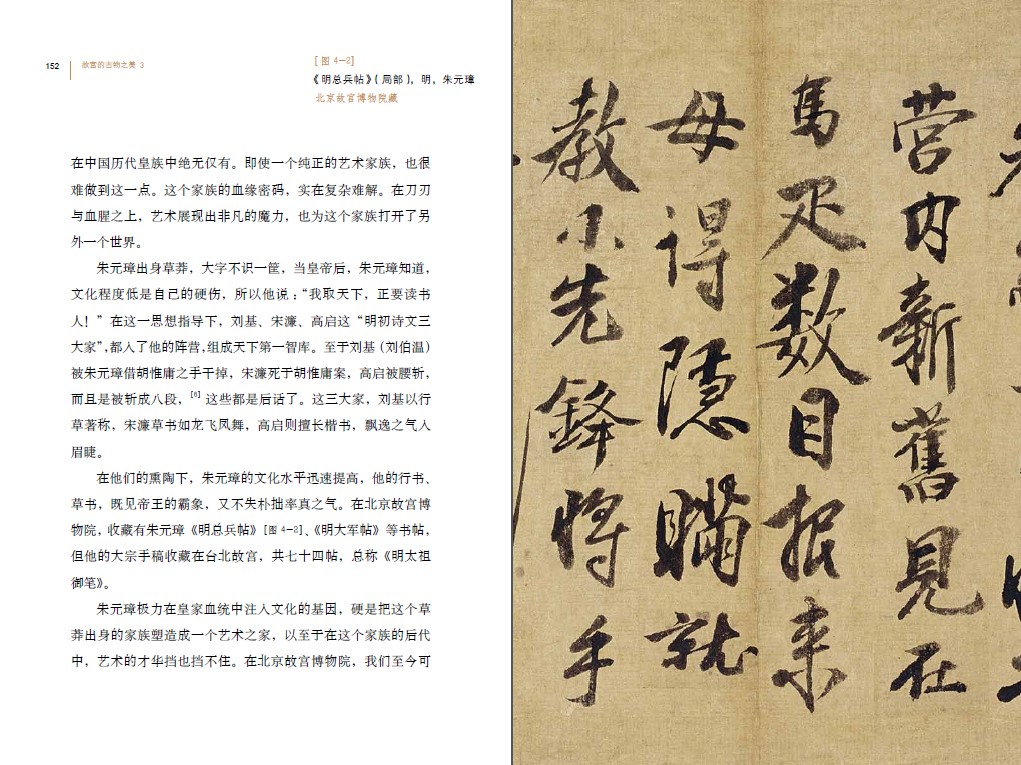

第四章 一個家族的血緣密碼

第五章 家在雲水間

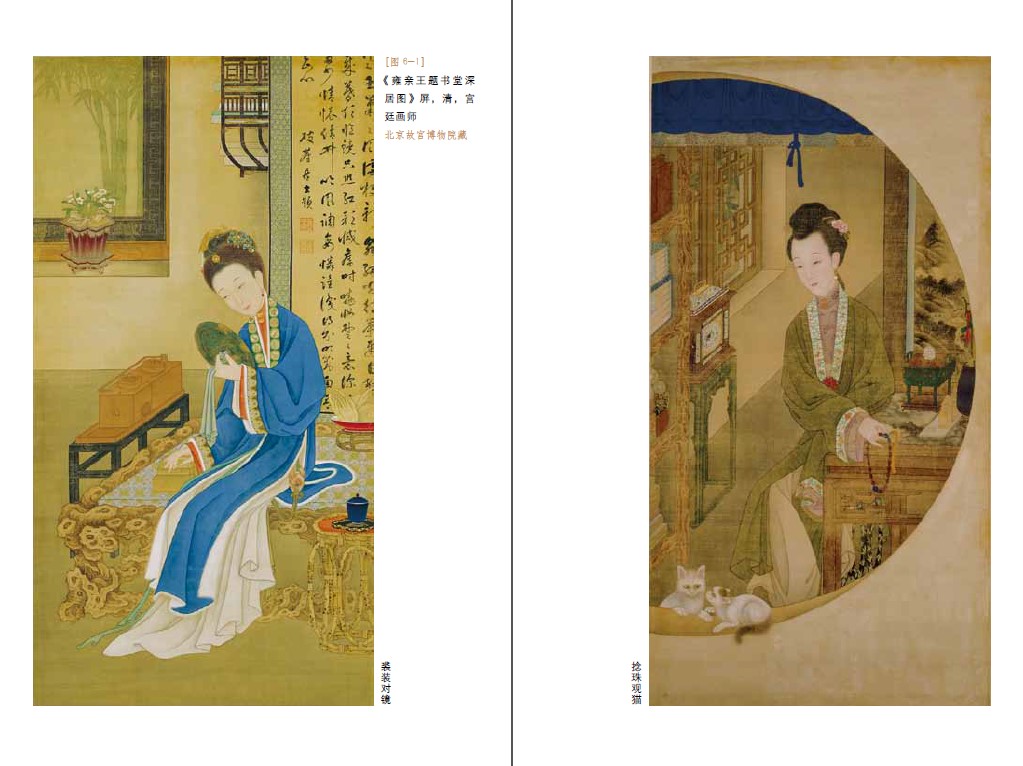

第六章 如花美眷,似水流年

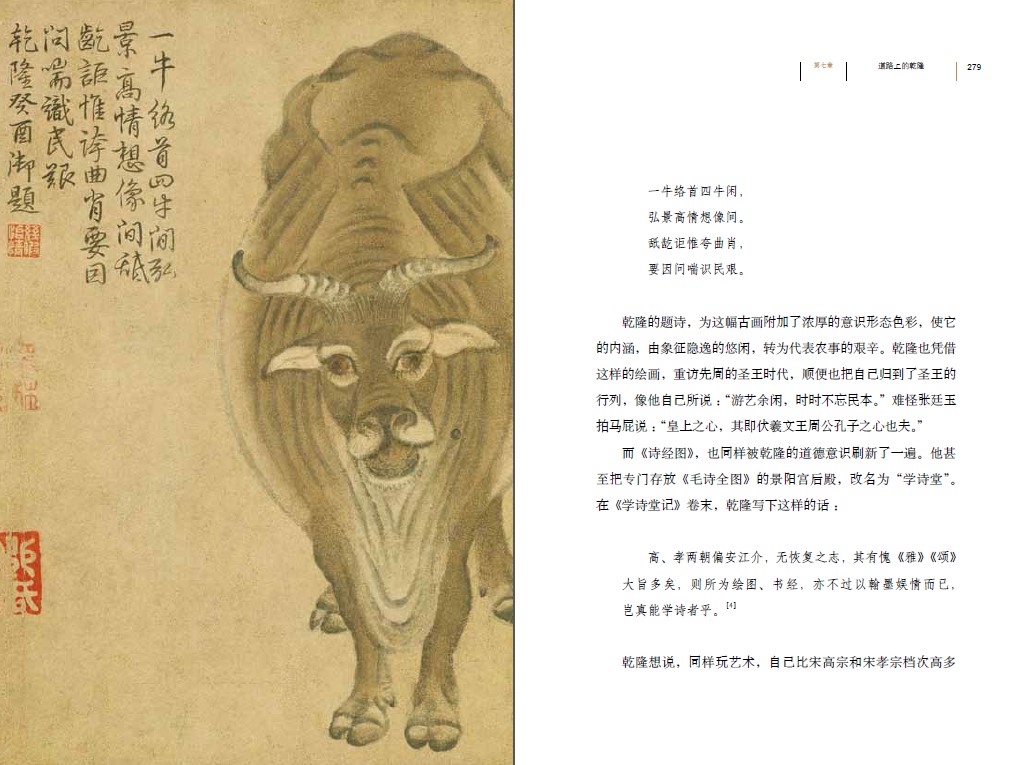

第七章 道路上的乾隆

第八章 對照記

圖版說明

注 釋

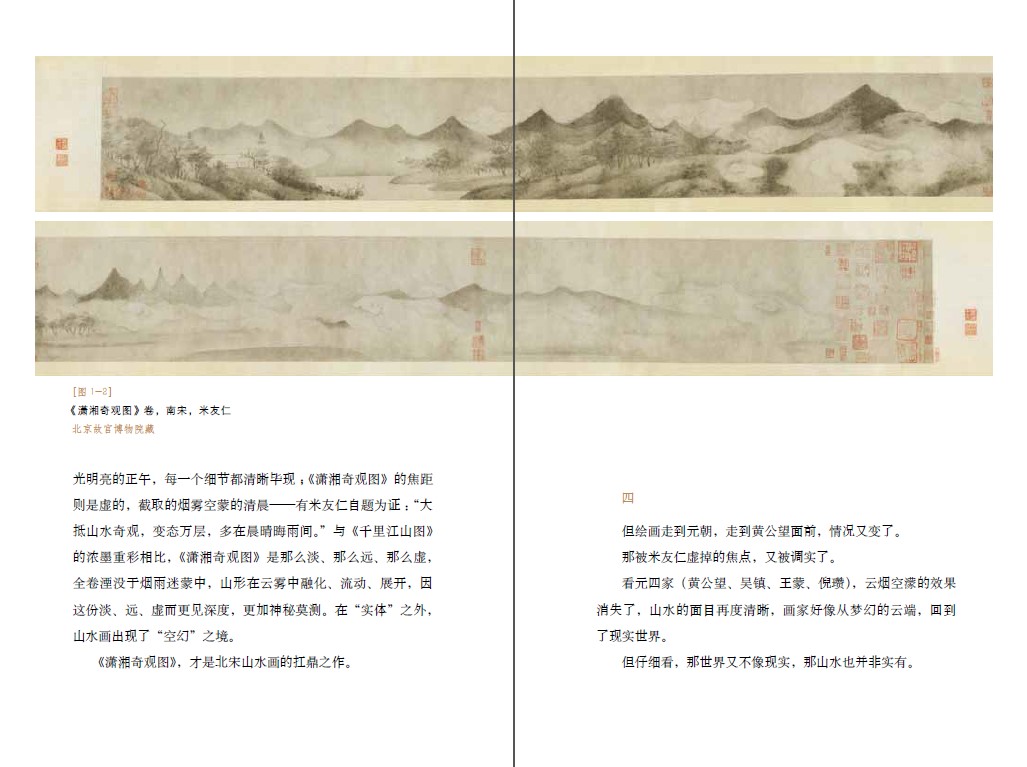

精彩書摘

音樂合拍,有一個原因:中國的山水畫,有很強的抽象性。

中國畫,起初是從圖騰走向人像的。唐宋之後,中國畫迎來了巨大變革:

第一,山水畫獨立了,不再依附於人物畫充當背景和道具,如東晉顧愷之《洛神賦圖》裡的山水環境,還有五代顧閎中《韓熙載夜宴圖》裡的山水屏風。

第二,色彩的重要性減弱,水墨的價值凸顯。這過程,自唐代已開始,經荊浩、關仝、董源、巨然、米氏父子、馬遠、夏圭,形成“水墨為尚”的藝術觀念。於是,“草木敷榮,不待丹碌之彩。雲雪飄揚,不待鉛粉而白。山不待空青而翠,鳳不待五色而”,因為墨色中,包含了世間所有的顏色,所謂“墨分五色”(張彥遠的說法是“運墨而五色具”),水墨也從此在中國畫家的紙頁間牽連移動、潑灑渲染,締造出素樸簡練、空靈韻秀的水墨畫。

第三,這份素樸簡練,不僅讓中國畫從色彩中解放出來,亦從形像中解放出來,從而更具抽象性,更適合宋人的哲思玄想。當然,那是有限度的抽象,是在具象與抽象之間進進退退,尋求一種平衡。

水墨山水是中國的,也是文人的。欣賞水墨,需要審美修養的積累,因為它超越了色與形,而強調神與氣。金庸寫《射雕英雄傳》,有黃蓉與郭靖談畫的一段,很有趣:

只見數十丈外一葉扁舟停在湖中,一個漁人坐在船頭垂釣,船尾有個小童。黃蓉指著那漁舟道:“煙波浩淼,一竿獨釣,真像是一幅水墨山水一般。”郭靖問道:“什麼叫水墨山水?”黃蓉道:“那便是只用黑墨,不著顏色的圖畫。”郭靖放眼但見山青水綠,天藍雲蒼,夕陽橙黃,晚霞桃紅,就只沒黑墨般的顏色,搖了搖頭,茫然不解其所指。

總之,繪畫由彩色(青綠)時代進入黑白(水墨)時代,這是中國藝術的一個巨大進步,或曰一場革命,這一過程,與由黑白時代進入彩色時代的攝影藝術剛好相反。

大紅大紫的青綠山水,也沒有從此退場,在歷史中不僅餘脈猶存,且漸漸走向新的風格。青綠與水墨,在競爭、互動中發展,才有各自的輝煌歷史。

也因此,今人用材料指代繪畫,一曰水墨,一曰丹青。

——第一章 空山

前言

一

我不知道本書的寫成,有多少是出於一家著名刊物主編的威逼與利誘,有多少是出於自願,因為在寫過《故宮的隱秘角落》之後,我隱隱地有了寫故宮“古物”的衝動。

有一點是明確的:這注定是一次費力不討好的努力,因為故宮收藏的古物,多達一百八十六萬多件(套)。我曾開玩笑,一個人一天看五件,要全部看完,需要一千年,相當於從周敦頤出生那一年(北宋天禧元年,公元1017年)看到現在(公元2017年)。這實在是一件幸福的煩惱:一方面,這讓故宮成為一座“高大全”的博物館,故宮一家的收藏,已接近全國文物總量的一半,而且超過90%是珍貴文物,材美工良,是古代歲月裡的“中國製造”;另一方面,這龐大的基數,又讓展示成為一件困難的事,迄今為止,儘管故宮博物院已付出極大努力,文物展出率,也只有0.6%。也就是說,有超過99%的文物,仍難以被看到,雖近在咫尺,卻遠似天涯。至於書寫,更不能窮其萬一——本書所寫十八篇,是一百八十六萬的多少分之一呢?這讓我感到無奈和無力。這正概括了寫作的本質,即:在龐大的世界面前,寫作是那麼微不足道。

二

這讓我們懂得了謙卑。我曾笑言,那些給自己掛牌大師的人,只要到故宮,在王羲之、李白、米芾、趙孟頫前面一站,就會底氣頓失。朝菌不知晦朔,而蟪蛄不知春秋,這不只是莊子的提醒,也是宮殿的勸誡。六百年的宮殿(到2020年,紫禁城剛好建成六百週年)、七千年的文明(故宮博物院收藏的文物貫穿整個中華文明史),一個人走進去,就像一粒沙被吹進沙漠,立刻就不見了踪影。故宮讓我們收斂起年輕時的狂妄,認真地註視和傾聽。

故宮讓我沉靜——在這座宮殿裡,我度過了生命中最沉實和安靜的歲月,甚至聽得見自己每分每秒的脈博跳動;但另一方面,故宮又讓我躁動,因為那些逝去的人與事,又都凝結在這宮殿的每一個細節裡,挑動我表達的慾望——

我相信在它們面前,任何人都不能無動於衷。

三

我把這些物質稱作“古物”,而不是叫作“文物”,正是為了強調它們的時間屬性。

每一件物上,都收斂著歷朝的風雨,凝聚著時間的力量。

1914 年在紫禁城內成立中國第一個皇家藏品博物館,就是以“古物”來命名的。它的名字叫——古物陳列所。如一百多年前《古物陳列所章程》所寫:“我國地大物博,文化最先。經傳圖誌之所載,山澤陵谷之所蘊,天府舊家之所寶,名流墨客之所藏,珍贐並陳,何可勝紀……”

1925 年故宮博物院成立,1928 年北伐成功後,南京國民政府頒布《故宮博物院組織法》,將故宮博物院的內部機構,主要分成“兩處三館”,分別是秘書處、總務處、古物館、圖書館、文獻館,正式使用了“古物”一詞,而且“古物”的範圍,含納了圖書、文獻之外的所有文物品類,古物館的館長,也由當時故宮博物院院長易培基先生兼任,副館長由馬衡先生擔任(後接替易培基先生任故宮博物院院長),可見“古物”的重要性。

物是無盡的。無窮的時間裡,包含著無窮的物(可見的,消失的)。無窮的物裡,又包含著無窮的思緒、情感、盛衰、哀榮。

面對如此磅礴的物質書寫,其實也是面對無盡的時間書寫。我們每個人,原本都是朝菌和蟪蛄。

四

當我寫下每個字的時候,我知道自己陷入了不可救藥的狂妄,彷彿自己真如王羲之《蘭亭序》所說,可以“仰觀宇宙之大,俯察品類之盛”。

但我知道我不是寫《碧城》詩的李義山,“星沉海底當窗見,雨過河源隔座看”,一個人面對歲月天地,像敬澤說的,“是被遺棄在宇宙中唯一的人,他是宇航員他的眼是3D的眼。” 我只是現實世界一俗人,肉眼凡胎,蚍蜉撼樹。我從宮殿深處走過,目光掃過那些古老精美的器物,我知道我的痕跡都將被歲月抹去,只有這宮殿、這“古物”會留下來。

我筆下的“古物”,固然不能窮其萬一,甚至不能覆蓋故宮博物院收藏古物的六十九個大類,但商周青銅、秦俑漢簡、唐彩宋瓷、明式家具、清代服飾,都盡量尋找每個時代的標誌性符號,通過一個時代的物質載體,折射同時代的文化精神,像孫機先生所說的,“看見某些重大事件的細節、特殊技藝的妙諦,和不因歲月流逝而消褪的美的閃光”。我希望通過我的文字,串連成一部故宮裡的極簡藝術史。 (本書也因此獲得中國作家協會的重點項目扶持,當時書名擬為《故宮裡的藝術史》,但這終究不是一部嚴格意義上的藝術史,於是改用了這個相對輕鬆的書名。)

五

我認真地寫下每一個字,儘管這些文字是那麼的粗疏——只要不粗俗就好。我知道自己的筆那麼笨拙、無力,但至少,它充滿誠意。

它是對我們古老文明的驚訝與慨嘆,是一種由文化血統帶來的由衷自豪。

儘管這只是時間中的一堆泡沫,轉瞬即逝,但我仍希求在“古物”的照耀下,這些文字會煥發出一種別樣的色澤。

書摘插畫

NT$2750

【兩宋烽烟錄】(全四卷精裝)

NT$2100

【天京之鬥+功名訣】(特裝版)

NT$2299

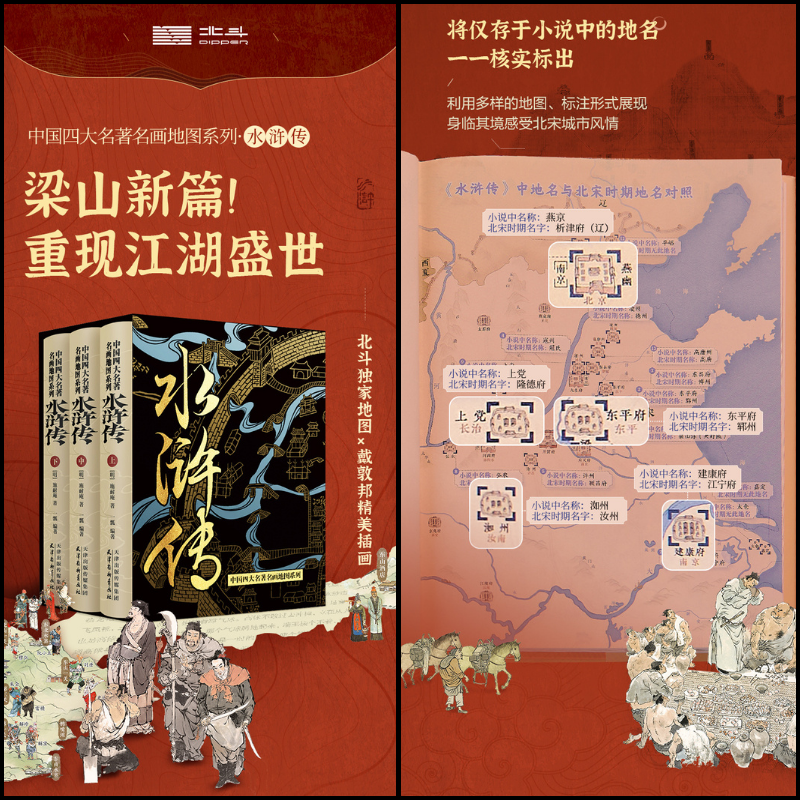

名畫地圖系列:【水滸傳】(北斗獨家地圖x戴敦邦精美插畫)

NT$2850

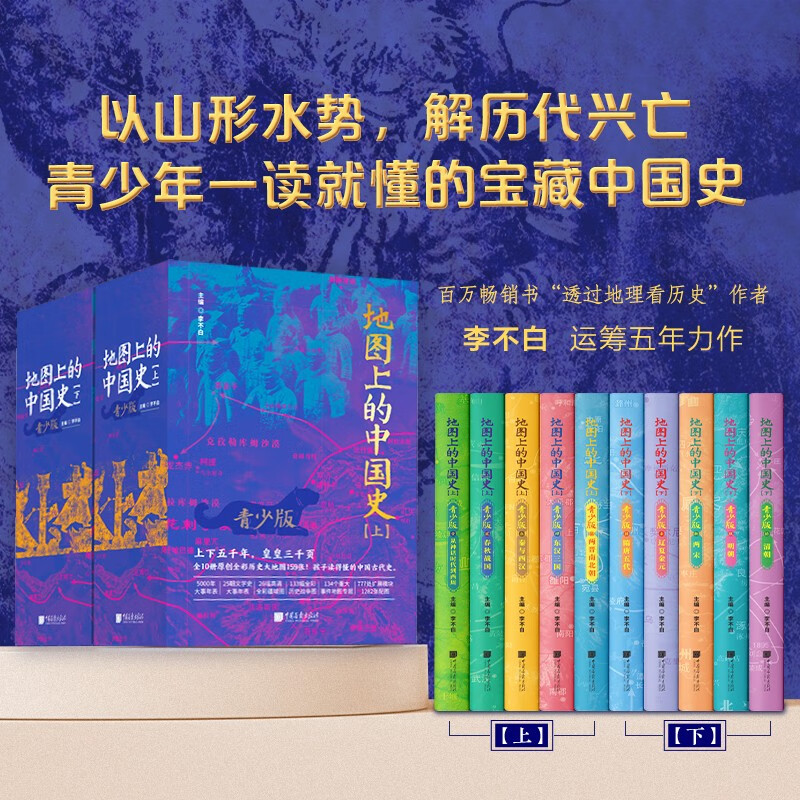

【地圖上的中國史】(上下五千年,皇皇三千頁)

NT$2599

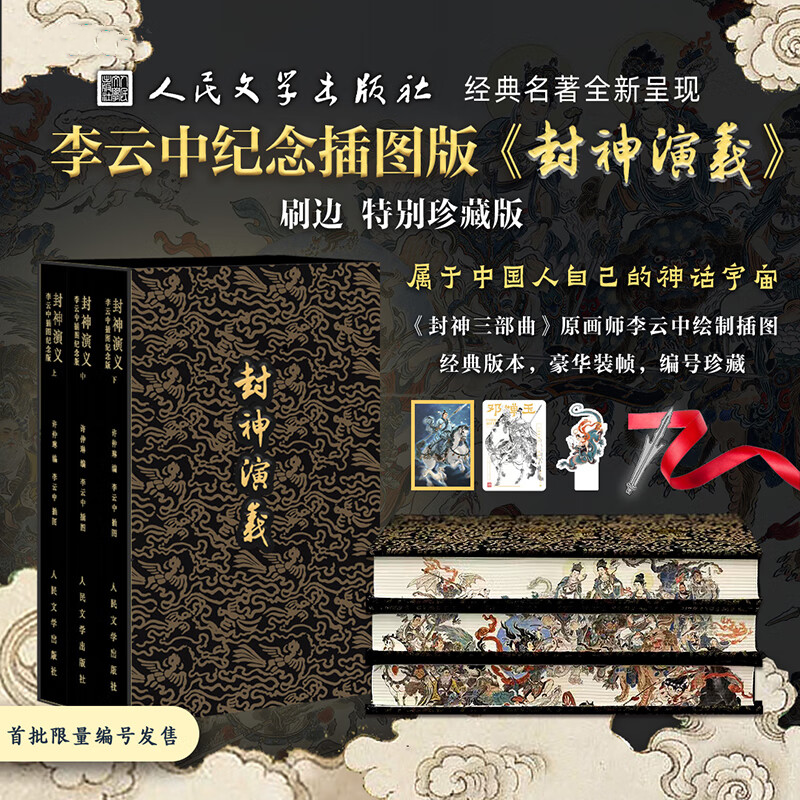

7月新書:【封神演義】(三册特裝版布面刷邊)

NT$2499

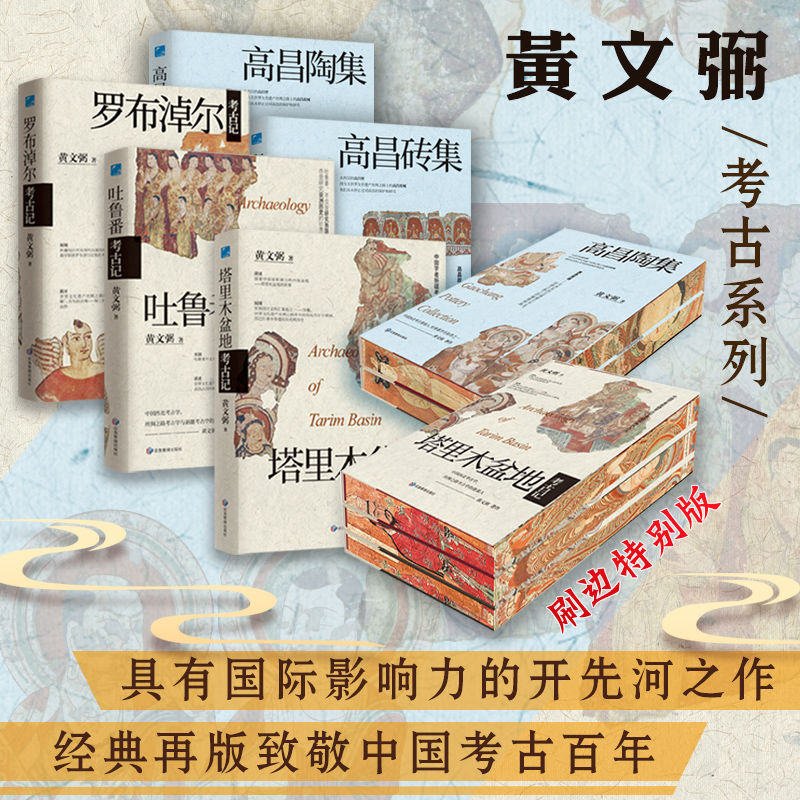

【羅布淖爾+吐魯番+塔里木盆地+高昌陶集上下册】

NT$2399

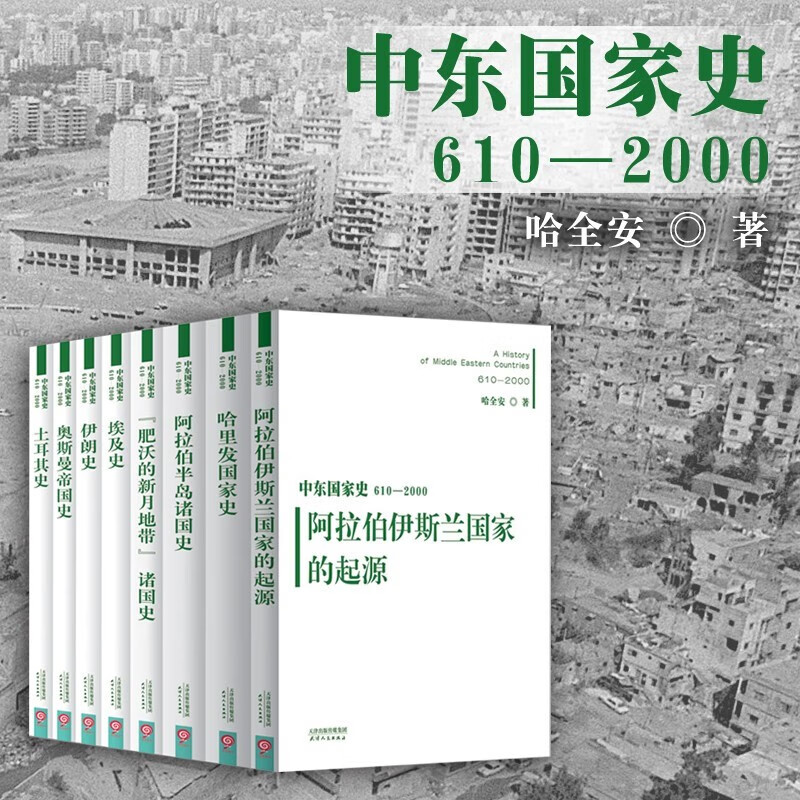

【中東國家史:610 -2000】(7册)

NT$1199

【*歸鄴西:曹操高陵研究】

NT$1899

【明六帝紀】+【弘光紀事】+【弘光列傳】(李潔非明史三部曲)

NT$1750

應物而祥:【明清花鳥畫的另類視野】+【明清時代的盆景藝術圖譜】

NT$1200

龍門石窟:【石刻巔峰的前世今生】

NT$1550

歐洲的擴張1415—1789:【現代世界的奠基】

NT$1450

【中國歷史地理綱要】(現代歷史地理學標誌性巨著)

NT$2050

萬園之園【圖說圓明園】(萬園盛世與輝煌,盡收眼底;夏宮餘輝與悲愴,唯有歎息)

NT$1499

【金瓶梅版本史】(增訂版)

NT$2999

【三國演義】(典藏禮盒,全三册)

NT$1750

星漢燦爛:【中國天文五千年】+【象天法地】

NT$1599

開年重磅出版:長城之外【北境與大明邊防1368—1644】(附贈《邊城禦虜圖說》經折裝圖冊)

NT$1699

2024重磅出版:浮世繪裏的中國文學【三國演義+西遊記】(套裝2册)

NT$2650

2024重磅新品:【千里之境】+【筆墨風骨】+【歌以詠志】+【千年文脈】