【繞射極限附近的光刻工藝】

編輯推薦

集成電路產業是資訊技術產業的覈心,是支撐經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業。 光刻工藝是集成電路製造業覈心工藝科技之一,在集成電路的諸多領域,扮演著不可或缺的重要作用。

《衍射極限附近的光刻工藝》以光刻工藝為主線,將光刻設備、光刻資料、光刻成像的理論計算、光刻工藝中各種建模思想和推導,晶片製造的科技發展要求,以及對光刻工藝各項參數的要求緊密地聯系在一起,為讀者展現一個整體的圖景。

本書是一部極具深度和廣度的光刻工藝科技著作,覆蓋多學科領域,體系結構完整,內容系統全面,資料資料翔實,論述嚴謹,可讀性強。 本書的出版將幫助讀者全面、深入地瞭解光刻技術,推動光刻技術各領域的交流和協同,促進人才培養、技術進步和產業發展。

伍强博士等作者是隨著電晶體產業的發展成長起來的資深光刻技術專家,不僅有深厚的學術根基,還有豐富的產業經驗,他們帶領的團隊多年來在國內外多家*公司一線工作,掌握了業界領先的制造技術。 他們處理實際問題的經驗以及從產業出發的獨特科技視角,將給讀者帶來啟發和幫助。 本書理論與實際相結合,緊跟國際技術前沿,填補國內外相關圖書空白。

內容簡介

為了應對我國在集成電路領域,尤其是光刻技術方面嚴重落後於已開發國家的局面,破解光刻製造設備、資料和光學鄰近效應修正軟件幾乎完全依賴進口的困境,作為從事光刻工藝研發近20年的資深研發人員,作者肩負著協助光刻設備、資料和軟件等產業鏈共同研發和發展的責任, 將近20年的學習成果和研發經驗彙編成書,建立聯系我國集成電路晶片的研發和製造,設備、資料和軟件的研發,以及大專院校、科研院所的科學技術研究、人才培養的一座橋樑。 本書以光刻工藝為主線,有機地將光刻設備、光刻資料、光刻成像的理論計算、光刻工藝中各種建模思想和推導、晶片製造的科技發展要求以及對光刻工藝各項參數的要求緊密地聯系在一起,給讀者一個整體的圖景。 《衍射極限附近的光刻工藝》可供光刻技術領域科研院所的研究人員、大專院校的教師和學生、集成電路工廠的工程技術人員等參攷。

作者簡介

伍强,1993年於復旦大學獲物理學學士學位,1999年於耶魯大學獲物理學博士學位。 畢業後就職於IBM公司,擔任半導體積體電路光刻工藝研發工程師,在研發65nm邏輯光刻工藝時,在世界上首次通過建模精確地量測了光刻工藝的重要參數:等效光酸擴散長度。 2004年回國,先後擔任光刻工藝研發首長、光刻設備應用部首長,就職於上海華虹NEC電子有限公司、荷蘭阿斯麥(ASML)光刻設備製造(中國)有限公司、中芯國際集成電路製造(上海)有限公司、中芯國際集成電路新技術研發(上海)有限公司和上海集成電路研發中心。 先後研發或帶領團隊研發0.18? m、0.13? m、90 nm、65 nm、40 nm、28 nm、20 nm、14 nm、10 nm等邏輯光刻工藝科技和0.11? m動態隨機記憶體(DRAM)光刻工藝科技,帶領設備應用部團隊將193 nm浸沒式光刻機成功引入中國。 截至2019年5月,共獲得114項專利授權,其中26項美國專利,單獨或帶領團隊發表光刻技術論文52篇。 擔任國家“02”重大專項光刻機工程指揮部專家,入選“2018年度上海市優秀科技帶頭人”計畫,2007-2009年擔任ISTC(國際電晶體科技大會)光刻分會主席。 2010年-2019年擔任CSTIC(中國國際電晶體科技大會)光刻分會副主席。

目錄

第1章光刻技術引論

1.1集成電路簡史

1.2我國集成電路的發展簡史(1958年—20世紀90年代)

1.3我國成像鏡頭的發展簡史和我國數位相機的成果

1.4光刻機的發展簡史和我國光刻機的發展簡史

1.5我國光刻膠的發展簡史和進展

1.6光刻工藝使用的其他設備的發展和我國的發展

1.7光刻工藝的模擬計算發展包括光學鄰近效應修正的發展

1.8極紫外光刻的發展和導向自組裝的發展

結語

引文

第2章光刻工藝概覽

2.1光刻的整體技術要點

2.2光刻工藝的流程

2.2.1步:氣體矽片表面預處理

2.2.2第二步:旋塗光刻膠,抗反射層

2.2.3第三步:曝光前烘焙

2.2.4第四步:對準和曝光

2.2.5第五步:曝光後烘焙

2.2.6第六步:顯影和沖洗

2.2.7第七步:顯影後烘焙,堅膜烘焙

2.2.8第八步:量測

2.3光刻工藝使用的設備

2.3.1光刻機

2.3.2塗膠顯影一體機

2.4光刻工藝使用的資料:光刻膠、抗反射層、填隙資料

2.5光刻工藝的一整套建立方法,包括確定各種膜厚、照明條件、工藝視窗等

思考題

引文

第3章光學成像原理及分辯率

3.1光學成像原理

3.2分辯率的定義:瑞利判據、全寬半高定義

3.3部分相干光的成像理論:照明條件中的部分相干性

3.4光學照明系統的結構和功能:科勒照明管道

3.5光學成像的傅裡葉變換

思考題

引文

第4章光刻膠

4.1光刻資料綜述

4.1.1光刻膠

4.1.2溶劑

4.1.3光刻膠的生產流程

4.1.4抗反射層

4.1.5顯影液和清洗液

4.1.6剝離劑和清除劑

4.2負性光刻膠(光刻膠樹脂、負性光刻膠類型、交聯化學原理)

4.2.1負性光刻膠原理

4.2.2負性光刻膠類型

4.3非化學放大型正性光刻膠——紫外436nm、365nm光刻膠

4.3.1非化學放大型正性光刻膠——重氮萘醌酚醛樹脂

光刻膠

4.3.2重氮萘醌酚醛樹脂類型光刻膠體系的主要組成成分

4.4化學放大型的正性光刻膠——深紫外248nm、193nm光刻膠

4.4.1對更短波長深紫外光刻膠的需求

4.4.2化學放大的原理

4.4.3基於聚羥基苯乙烯及其衍生物的248nm光刻膠

4.4.4以聚甲基丙烯酸酯為主的193nm光刻膠

4.4.5193nm浸沒式光刻膠

4.4.6正性負顯影光刻膠

4.5極紫外光刻膠

4.5.1基於斷鏈作用的非化學放大光刻膠

4.5.2聚合物型化學放大光刻膠

4.5.3正性極紫外化學放大光刻膠

4.5.4負性有機小分子型光刻膠

4.5.5正性有機小分子型光刻膠

4.5.6基於無機物的新型光刻膠

4.6光刻膠的分辯率線邊粗糙度曝光靈敏度極限

4.7輻射化學與光化學概述

4.7.1輻射作用

4.7.2激發態複合物

4.7.3能量轉移

4.7.4光譜增感

4.7.5光化學與輻射化學

4.7.6輻射化學量子產率

4.7.7輻射曝光敏感度

4.7.8輻射與光刻膠資料相互作用機理

4.8描述光刻膠物理特性的基本參數

4.8.1迪爾參數

4.8.2光酸擴散長度和係數

4.8.3光刻膠顯影液中溶解率對比度

思考題

引文

第5章抗反射層

5.1抗反射層和反射率控制

5.2抗反射層種類

5.2.1頂部抗反射層

5.2.2底部抗反射層

5.3有機、無機底部抗反射層對比

5.4底部抗反射層光刻膠相互作用

5.5含矽的抗反射層

5.6用於極紫外光刻的底部增感層

思考題

引文

第6章光刻機

6.1引言

6.2成像鏡頭的發展和像差消除原理

6.2.1單片凸透鏡的像差分析(三階塞得像差)

6.2.23片3組柯克鏡頭的成像和像差分析

6.2.34片3組天塞鏡頭的成像和像差分析

6.2.46片4組雙高斯鏡頭的成像和像差分析

6.3像差的種類和表徵

6.3.1球差、彗差、像散、場曲、畸變、軸向色差、橫向色差

6.3.2鏡頭像差的分攤原理:6片4組鏡頭像差分析

6.4齊明點和零像差設計

6.5大數值孔徑光刻機鏡頭的介紹

6.5.1蔡司0.93NA、193nm深紫外投影物鏡的成像和像差分析、結構分析

6.5.2蔡司1.35NA、193nm水浸沒式折反深紫外投影物鏡的成像和像差分析、

結構分析

6.5.3蔡司0.33NA、6片6組13.5nm極紫外全反射式投影物鏡的成像和

像差分析、結構分析

6.5.4更加大數值孔徑極紫外投影物鏡的展望

6.5.5我國光刻投影物鏡的簡要發展歷程和發展

6.6光刻機的移動平臺介紹

6.6.1移動平臺系統、移動平臺的功能、結構和主要元件

6.6.2移動平臺三維空間位置的校準

6.6.3阿斯麥雙工件臺光柵尺測控系統的介紹

6.6.4我國在光刻機雙工件臺移動平臺研製的成果

6.6.5光刻機中矽片的對準和調平(阿斯麥雙工件臺方法、尼康串列

工件臺方法)

6.6.6掩模臺的對準

6.6.7矽片平臺的高精度對準補償

6.6.8浸沒式光刻機矽片臺的溫度補償、矽片吸附的局部受力導致的套刻

偏差補償

6.6.9掩模版受熱的k18畸變係數的補償

6.6.10鏡頭受熱的焦距和像散補償方法

6.6.11光刻機的產能計算方法介紹

6.6.12光刻機中的部分感測器(空間像感測器、光瞳像差感測器、光强探測

感測器、干涉儀等)

6.7光刻機的照明系統結構和功能

6.7.1固定光圈的照明系統、帶可變照明管道的照明系統(阿斯麥的可變焦

互補型錐鏡)

6.7.2照明光的非相干化、均勻化及穩定性

6.7.3偏振照明系統

6.7.4自定義照明系統(阿斯麥的Flexray)

6.8光刻機的使用和維護

6.8.1光刻機的定期檢查項目(焦距校準、套刻校準、照明系統校準、

光束准直)

6.8.2多臺光刻機的套刻匹配(標準)

6.8.3多臺光刻機的照明匹配

6.8.4多臺光刻機的焦距匹配

6.8.5阿斯麥光刻機的基線維持功能

6.9光刻機的延伸功能

6.9.1曝光均勻性的補償

6.9.2套刻分佈的補償

6.9.3阿斯麥光刻機基於氣壓感測器的精確調平量測

6.9.4矽片邊緣對焦調平的特殊處理

6.9.5矽片邊緣曝光的特殊處理

6.10193nm浸沒式光刻機的特點

6.10.1防水貼

6.10.2浸沒頭(水罩)

6.1113.5nm極紫外光刻機的一些特點

6.11.1雷射激發的电浆光源

6.11.2照明系統、自定義照明系統

6.11.3全反射式的掩模版和投影物鏡

6.11.4高數值孔徑的投影物鏡設計:X方向和Y方向放大率不同的

物鏡

思考題

引文

第7章塗膠烘焙顯影一體機:軌道機

7.1軌道機的主要組成部分(塗膠機、熱板、顯影機)和功能

7.1.1塗膠子系統

7.1.2熱板子系統

7.1.3顯影子系統

7.2光刻膠的容器類型(Nowpak和玻璃瓶)、輸送筦道和輸送泵

7.3顯影後沖洗設備(含氮氣噴頭的先進缺陷去除ADR沖洗設備)

7.4光刻設備使用的各種篩檢程式

思考題

引文

第8章光刻工藝的量測設備

8.1線寬掃描電子顯微鏡的原理和基本結構(電子光學系統的基本參數)

8.2線寬掃描電子顯微鏡的量測程式和測量方法

8.3線寬掃描電子顯微鏡的校準和調整

8.4套刻顯微鏡的原理和測量方法

8.5套刻顯微鏡的量測程式和測量方法

8.6套刻顯微鏡設備引入的誤差及其消除方法

8.7基於繞射的套刻探測原理

8.8套刻記號的設計

8.9光學線寬量測原理

8.10缺陷檢查設備原理

思考題

引文

第9章光掩模

9.1光掩模的種類

9.2光掩模的製作

9.2.1掩模版的資料處理

9.2.2掩模版的曝光刻蝕

9.2.3掩模版線寬、套刻、缺陷的檢測

9.2.4掩模版的修補

9.3光掩模製作過程中的問題

9.3.1掩模版電子束曝光的鄰近效應及補償方法

9.3.2電子束曝光的其他問題(霧化、光刻膠過熱等)

9.4光掩模線寬均勻性在不同科技節點的參攷要求

9.4.1各科技節點對掩模版線寬均勻性的要求

9.4.2線寬均勻性量測使用的圖形類型

9.5光掩模製作和檢測設備的其他資料

9.5.1電子束各種掃描管道及其優缺點介紹

9.5.2電子束曝光機採用的電子槍

9.5.3多電子束的介紹和進展

思考題

引文

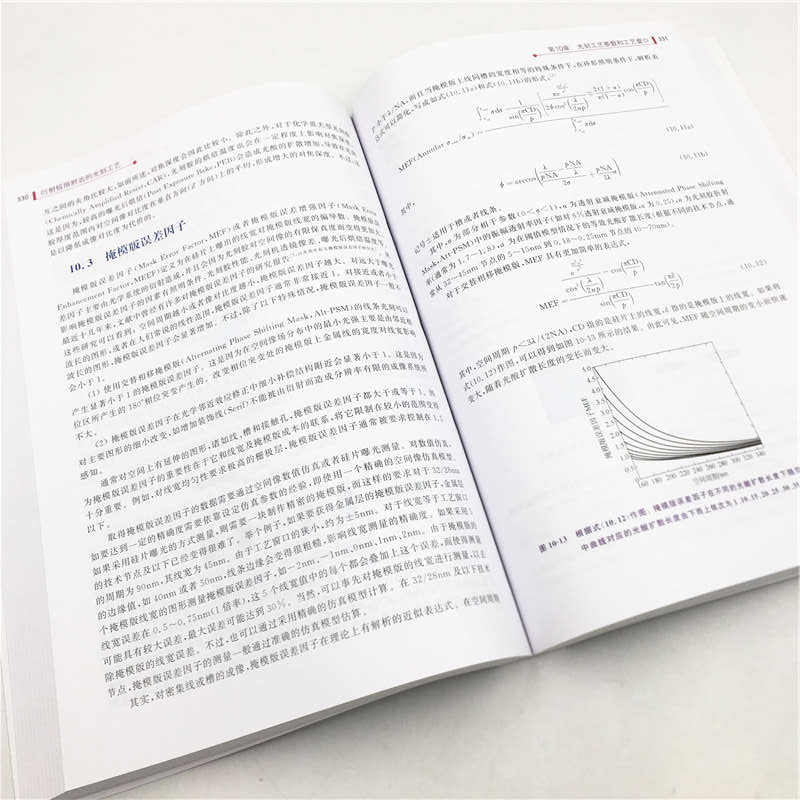

第10章光刻工藝參數和工藝視窗

10.1曝光能量寬裕度、歸一化的影像光强對數斜率

10.2對焦深度

10.3掩模版誤差因數

10.4線寬均勻性(包括圖形邊緣粗糙程度)

10.5光刻膠形貌

思考題

引文

第11章光刻工藝的模擬

11.1反射率模擬算灋

11.2對準記號對比度的算灋

11.2.1阿斯麥Athena系統模擬算灋和尼康FIA系統模擬算灋

11.2.2兩種算灋和實驗的比較

11.3光刻空間像的模擬參數

11.4一維阿貝模擬算灋

11.5二維阿貝模擬算灋

11.6基於傳輸交叉係數的空間像算灋

11.7向量的考慮

11.8偏振的計算

11.9像差的計算

11.10鐘斯矩陣

11.11時域有限元的算灋

11.11.1掩模三維散射造成的掩模函數的修正

11.11.2麥克斯韋方程組

11.11.3Yee元胞

11.11.4麥克斯韋方程組的離散化

11.11.5二階吸收邊界條件

11.11.6完全匹配層邊界條件

11.11.7金屬介電常數避免發散的方法

11.11.8掩模版三維散射的效應:一維線條/溝槽

11.11.9掩模版三維散射的效應:二維線端/通孔

11.12嚴格的耦合波算灋

11.13光源掩模聯合優化

11.13.1不同光瞳照明條件對掩模版圖形的影響

11.13.2一個交叉互聯圖形的光源掩模聯合優化舉例

11.14光刻膠曝光顯影模型

11.14.1一般光刻膠光化學反應的閾值模型

11.14.2改進型綜合參數模型

11.14.3光刻膠光酸等效擴散長度在不同科技節點上的清單

11.14.4負顯影光刻膠的模型特點

11.14.5負顯影光刻膠的物理模型

11.15逆光刻模擬算灋

11.15.1逆光刻的思想

11.15.2逆光刻的主要算灋

11.15.3逆光刻面臨的主要挑戰

11.16其他模擬算灋

思考題

引文

第12章光學鄰近效應修正

12.1光學鄰近效應

12.1.1調製傳遞函數

12.1.2禁止週期

12.1.3光學鄰近效應的圖示分析(一維線條/溝槽)

12.1.4照明離軸角和光酸擴散長度對鄰近效應的影響

12.1.5光學鄰近效應線上端線端、線端橫線結構的表現

12.2光學鄰近效應的進一步探討:密集圖形和孤立圖形

12.3相干長度的理論和模擬計算結果

12.4基於規則的簡單光學鄰近效應修正方法

12.5基於模型的光學鄰近效應修正中空間像計算的化簡

12.5.1傳輸交叉係數TCC的Cobb本征值分解

12.5.2傳輸交叉係數TCC的Yamazoe奇异值分解

12.5.3包含向量資訊的傳輸交叉係數

12.5.4掩模版多邊形圖形的基於邊的分解

12.5.5掩模三維效應計算的區域分解法(DDM方法)

12.6基於模型的光學鄰近效應修正:建模

12.6.1模型的數學運算式和重要參數

12.6.2建模採用的圖形類型

12.6.3類似20nm邏輯電路的前段線條層OPC建模舉例

12.6.4類似20nm邏輯電路的中後段通孔層OPC建模的特點

12.6.5類似20nm邏輯電路的後段溝槽層OPC建模的特點

12.7基於模型的光學鄰近效應修正:修正程式

12.8光學鄰近效應中的亞分辨輔助圖形的添加

12.8.1基於規則的添加

12.8.2基於模型的添加

12.9基於模型的光學鄰近效應修正:薄弱點分析和去除

12.9.1薄弱點的分析和解决:例1(線寬問題的尋找和修補)

12.9.2薄弱點的分析和解决:例2(線寬問題的尋找和修補)

思考題

引文

第13章浸沒式光刻

13.1浸沒式光刻工藝產生的背景

13.2浸沒式光刻機使用的投影物鏡的特點

13.3浸沒式光刻工藝的分辯率提高

13.4浸沒式光刻工藝的工藝視窗提升

13.5浸沒式光刻工藝的新型光刻機的架構改進

13.5.1雙工件臺

13.5.2平面光栅板測控的矽片平臺

13.5.3紫外光源調平系統

13.5.4點數式自定義照明系統(靈活照明系統)

13.6浸沒式光刻工藝的光刻膠

13.6.1初的頂部隔水塗層

13.6.2自分凝隔水層的光刻膠

13.6.3含有光可分解堿的光刻膠

13.7浸沒式光刻工藝的光刻資料膜層結構

13.8浸沒式光刻工藝特有的缺陷

13.9浸沒式軌道機的架構

13.10浸沒式光刻的輔助工藝科技

13.10.1多重成像科技的使用

13.10.2負顯影科技

13.11浸沒式光刻工藝的建立

13.11.1光刻工藝研發的一般流程

13.11.2目標設計規則的研究和確認

13.11.3基於設計規則,通過模擬進行初始光源、掩模版類型的選取

13.11.4光刻資料的選取

思考題

引文

第14章光刻工藝的缺陷

14.1旋塗工藝缺陷

14.1.1表面疏水化處理工藝相關缺陷

14.1.2光刻膠旋塗缺陷

14.1.3洗邊工藝相關缺陷

14.2顯影工藝缺陷

14.2.1資料特性對顯影缺陷的影響

14.2.2顯影模塊硬體特點對顯影缺陷的影響

14.2.3顯影清洗工藝特性與缺陷的關係

14.3其他類型缺陷(前層和環境等影響)

14.3.1化學放大光刻膠的“中毒”現象

14.3.2非化學放大光刻膠的“中毒”現象

14.4浸沒式光刻工藝缺陷

14.4.1浸沒式光刻機早的專利結構圖

14.4.2浸沒式光刻遇到的常見缺陷分類分析

14.4.3去除浸沒式光刻缺陷的方法

思考題

引文

第15章光刻工藝的線寬控制及改進

15.1光刻線寬均勻性的定義

15.2光刻線寬均勻性的計算方法

15.2.1矽片範圍的線寬均勻性

15.2.2曝光場內的線寬均勻性

15.3光刻線寬均勻性的改進方法

15.3.1批次批次之間均勻性的改進

15.3.2批次內部線寬均勻性的改進

15.3.3矽片內部線寬均勻性的改進

15.3.4曝光場內部線寬均勻性的改進

15.3.5局域線寬均勻性的改進

15.4線寬粗糙度以及改進方法介紹

15.4.1提高空間像對比度

15.4.2提高光刻膠的光化學反應充分度

15.4.3錨點的掩模版偏置選取

15.4.4曝光後烘焙的充分度

15.4.5選擇抗刻蝕能力强的光刻膠

思考題

引文

第16章光刻工藝的套刻控制及改進

16.1套刻控制的原理和參數

16.2套刻記號的設計和放置

16.2.1套刻記號的種類(歷史、現在)

16.2.2套刻記號的放置管道(切割道、晶片內)

16.3影響套刻精度的因素

16.3.1設備的漂移

16.3.2套刻記號的設計和放置

16.3.3襯底的影響

16.3.4化學機械平坦化研磨料的殘留對套刻的影響

16.3.5刻蝕、熱過程工藝可能對套刻記號產生的變形

16.3.6掩模版圖形放置誤差對套刻的影響

16.3.7上下層掩模版線寬誤差對套刻的擠壓

16.3.8掩模版受熱可能導致的套刻偏差

16.3.9高階套刻偏差的補償——套刻測繪

16.3.10套刻誤差來源分解舉例

16.4套刻/對準樹狀關係

16.4.1間接對準的誤差來源和改進管道

16.4.2光刻機指定矽片工件臺(對雙工件臺光刻機)和掩模版曝光機

連續出片

16.4.3套刻前饋和迴響

16.4.4混合套刻量測和迴響

思考題

引文

第17章線邊粗糙度/線寬粗糙度

17.1線邊粗糙度/線寬粗糙度概論

17.2線邊粗糙度/線寬粗糙度資料分析方法

17.3影響線邊粗糙度/線寬粗糙度的因素

17.4線邊粗糙度/線寬粗糙度的改善方法

17.5小結

思考題

引文

第18章多重圖形科技

18.1背景

18.2光刻刻蝕、光刻刻蝕方法

18.3圖形的折開方法——塗色法

18.3.1三角衝突

18.3.2應用範圍

18.4自對準多重圖形方法

18.4.1優點和缺點

18.4.2應用範圍

18.5套刻的策略和原理

18.6線寬均勻性的計算和分配

思考題

引文

第19章下一代光刻技術

19.1極紫外光刻技術的發展簡史

19.2極紫外光刻與193nm浸沒式光刻的异同點

19.2.1光刻設備的异同點

19.2.2光刻膠資料的异同點

19.2.3掩模版的异同點

19.2.4光刻工藝的异同點

19.2.5光學鄰近效應的异同點

19.3極紫外科技的進展

19.3.1光源的進展

19.3.2光刻膠的現狀

19.3.3掩模版保護膜的進展

19.3.4錫滴的供應和循環系統的進展

19.4導向自組裝DSA的科技介紹

19.4.1原理介紹

19.4.2類型:物理限制型外延、化學表面編碼型外延

19.4.3缺陷的來源和改進

19.4.4圖形設計流程介紹

19.5納米壓印科技介紹

19.6電子束直寫科技介紹

思考題

引文

第20章光刻技術發展展望

20.1光刻技術繼續發展的幾點展望

20.2光刻技術的發展將促進我國相關科技的發展

附錄A典型光刻工藝測試圖形

附錄B光刻工藝建立過程中測試掩範本的繪製

專業詞彙索引

書摘插畫

--------------------------------------------------------------------------------

【雷射熱敏光刻:原理與方法】

內容簡介

本書首先對現時各種光刻技術的原理、方法和特點進行描述與分析比較,由此引出本書的主題——雷射熱敏光刻; 然後詳細闡述雷射熱敏光刻的物理過程、儀器系統、光刻策略、用於**光斑尺寸的納米光刻、跨尺度光刻、寬波段光刻、分辯率極限光刻、灰度圖形光刻,以及圖形轉移的方法和相應的實驗結果及應用事例。 希望本書闡述的內容能從另一個角度分析和理解光刻,從而給現時的光刻技術帶來變革性影響,以滿足未來個性化和智能化的微電子晶片與微納結構光電子器件的需求。

作者簡介

魏勁松,男,中國科學院上海光學精密機械研究所,博士,研究員,中國科學院大學(國科大)教授,光學工程/材料學專業的博士生導師(國科大),華東師範大學和上海大學微電子學院聯聘教授。 主要從事雷射熱敏光刻、大資料存儲、高速光學顯微鏡成像科技研究、以及相關的光學儀器的設計與研製。 發表論文近150篇,申請國家發明專利50餘項,已經授權30餘項。 受邀在Springer等出版英文著作3部[英文專著2部(唯一作者),英文編著1部(唯一編輯)。研究結果多次被國內外刊物(如Nature Photonics)報導。2005和2010年分別當選上海市科技啟明星(A類)和啟藝員跟踪,獲得中國出版協會等組織的2015年度輸出版優秀圖書獎,提出的 《無極限跨尺度的激光熱模光刻與系統集成》獲2018年度首届“率先杯”未來創新技術大賽決賽優勝獎。 中國科學院和上海市優秀博士論文評審專家,Springer出版社學術著作評審專家,《光學學報》光刻、成像和光存儲領域的主題編輯(TE),國家領軍人才等項目評審專家。 主持國家自然科學基金重大儀器、國家重大工程項目、華為技術有限公司Top項目,中科院重點儀器以及相關人才項目等20餘項,培養博士碩士研究生30餘名。

目錄

第1章光刻技術研究現狀

1.1引言

1.2光刻方法

1.2.1掩模曝光科技

1.2.2無掩模光刻

1.2.3光刻技術優缺點

1.3光敏光刻膠資料

1.3.1有機光刻膠薄膜

1.3.2S/Se基硫系薄膜

1.4本章小結

參考文獻

第2章雷射熱敏光刻原理

2.1引言

2.2光學光敏光刻

2.3雷射熱敏光刻

2.3.1原子尺度的線邊緣粗糙度

2.3.2無繞射極限光刻

2.3.3跨尺度光刻

2.3.4寬波段光刻

2.3.5正性光刻膠與負性光刻膠的相互轉化

2.4硫系化合物快速相變機理

2.4.1傘滑躍模型

2.4.2多元環模型

2.5雷射熱敏光刻與光學光敏光刻比較

2.6本章小結

參考文獻

第3章高速旋轉型雷射熱敏光刻系統

3.1引言

3.2系統基本架構

3.3伺服跟踪模塊

3.3.1基於雙柱面鏡的像散法原理

3.3.2聚焦誤差信號理論分析

3.3.3計算與模擬結果

3.3.4伺服跟踪模塊測試

3.3.5伺服跟踪模塊實驗結果

3.4樣品運動誤差測試模塊

3.4.1基於單柱面鏡的像散法

3.4.2小孔尋焦法的理論分析

3.4.3樣品運動臺的平面度測試系統

3.4.4樣品臺的運動平面度測試

3.5極座標系統圖形發生器

3.6任意圖形刻寫的實驗結果

3.7本章小結

參考文獻

第4章雷射熱敏光刻中的熱擴散調控

4.1引言

4.2雷射熱敏光刻中的熱擴散效應

4.3改變熱敏光刻膠的熱物特性調控熱擴散通道

4.3.1熱擴散係數

4.3.2薄膜厚度

4.4通過熱傳導層調控熱擴散通道

4.4.1下Si層對熱斑的影響

4.4.2上Si層對熱斑的影響

4.4.3上Si層與下Si層共同調控熱斑

4.5曝光時間的影響

4.5.1高速刻寫

4.5.2短脈衝曝光刻寫

4.5.3雷射熱敏光刻方案的優化

4.6本章小結

參考文獻

第5章硫化物熱敏光刻膠薄膜與雷射熱敏光刻

5.1引言

5.2Te基硫化物熱敏光刻膠

5.2.1AgInSbTe熱敏光刻膠

5.2.2GeSbTe光刻膠

5.2.3TeOx光刻膠

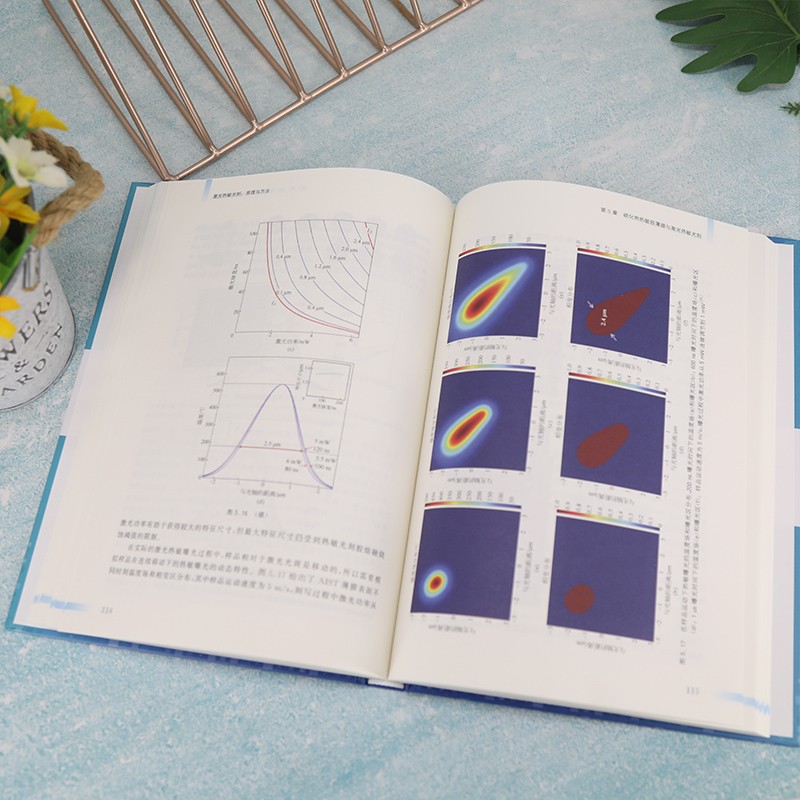

5.3高速雷射熱敏納米光刻

5.3.1光熱局域化分析

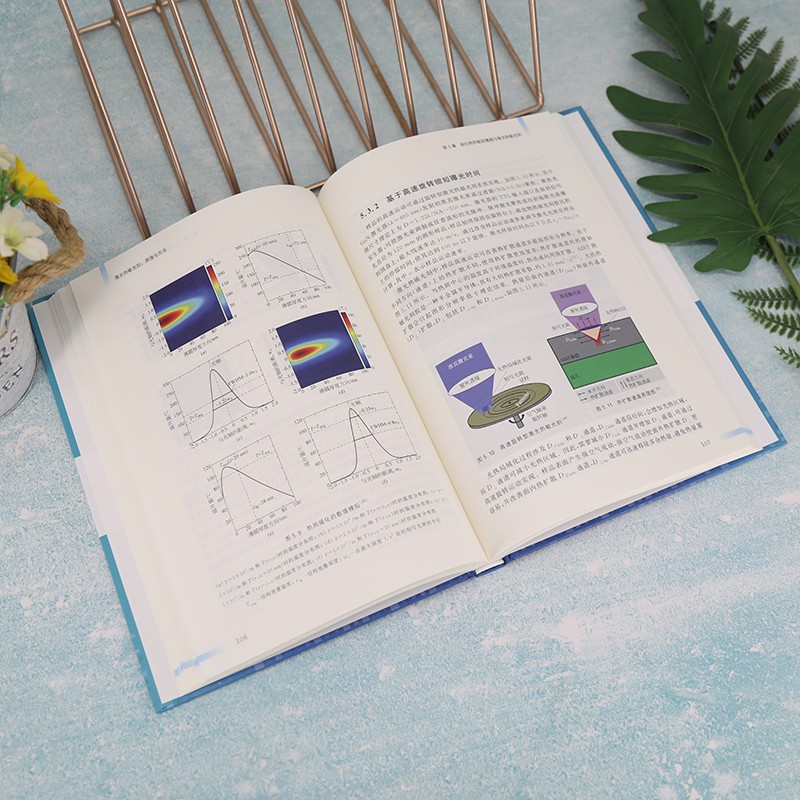

5.3.2基於高速旋轉縮短曝光時間

5.3.3雷射熱敏納米光刻

5.4雷射熱敏光刻的任意特徵尺寸調整

5.4.1模擬和分析

5.4.2跨尺度圖形結構製造

5.4.3複雜圖形結構製造

5.5本章小結

參考文獻

第6章基於有機薄膜的雷射熱敏光刻

6.1引言

6.2基於熱汽化與變形的熱敏光刻

6.2.1分子結構分析

6.2.2熱學性質

6.2.3光學性質

6.2.4光熱局域化響應的理論分析

6.2.5光刻的物理影像

6.2.6光刻圖形結構

6.3熱汽化誘導的一次性光刻

6.4基於熱交聯效應的光刻

6.4.1聚焦光斑誘導局域曝光後烘科技

6.4.2不同曝光功率誘導的光敏光刻與熱敏光刻轉變

6.5本章小結

參考文獻

第7章透明薄膜的雷射熱敏光刻

7.1引言

7.2透明薄膜的雷射熱敏光刻原理

7.3透明薄膜的光熱性質

7.4ZnSSiO2薄膜的選擇性濕刻機理

7.4.1鍵合模型

7.4.2包層模型

7.5光吸收層輔助的微納光刻

7.5.1AgInSbTe作為光吸收層

7.5.2Ge作為光吸收層

7.5.3無定形Si作為光吸收層

7.5.4AlNiGd金屬玻璃作為光吸收層

7.6AgOx作為光吸收層直接圖形化

7.7本章小結

參考文獻

第8章雷射熱敏灰度光刻與彩色列印

8.1引言

8.2基於微納結構的雷射灰度光刻

8.2.1馬蘭戈尼效應實現微納圖形化

8.2.2內部汽化膨脹形成鼓包圖形

8.2.3利用雷射誘導微納結構進行灰度光刻

8.3基於結晶效應的雷射灰度光刻

8.3.1雷射能量誘導的反射率變化

8.3.2基於Ge2Sb2Te5薄膜的灰度光刻

8.3.3Ge2Sb2Te5薄膜灰度光刻的應用

8.4基於TeOx結構演化的灰度光刻

8.4.1結構演化特性

8.4.2結構演化誘導灰度圖形

8.5其他灰度光刻方法

8.5.1表面氧化

8.5.2晶粒細化

8.6雷射熱敏彩色列印

8.6.1基於Sb2Te3薄膜的彩色列印

8.6.2基於Ge2Sb2Te5薄膜的彩色列印

8.7本章小結

參考文獻

第9章雷射熱敏光刻膠的圖形轉移

9.1引言

9.2基於ICP/RIE的圖形轉移

9.2.1無機熱敏光刻膠的圖形轉移

9.2.2有機熱敏光刻膠的圖形轉移

9.3基於刻蝕科技的GaAs圖形轉移

9.4基於光存儲科技的圖形轉移

9.4.1電鍍

9.4.2直接範本壓印

9.4.3RIE轉移

參考文獻

索引

--------------------------------------------------------------------------------

【計算光刻與版圖優化】

內容簡介

光刻是集成電路製造的核心技術,光刻工藝成本已經超出集成電路製造總成本的三分之一。 在集成電路製造的諸多工藝單元中,只有光刻工藝可以在矽片上產生圖形,從而完成器件和電路三維結構的製造。 計算光刻被公認為是一種可以進一步提高光刻成像品質和工藝視窗的有效手段。 基於光刻成像模型,計算光刻不僅可以對光源的照明管道做優化,對掩模上圖形的形狀和尺寸做修正,還可以從工藝難度的角度對設計版圖提出修改意見,最終保證光刻工藝有足够的分辯率和工藝視窗。 本書共7章,首先對積體電路設計與製造的流程做簡要介紹,接著介紹集成電路物理設計(版圖設計)的全流程,然後介紹光刻模型、分辯率增强科技、刻蝕效應修正、可製造性設計,最後介紹設計與工藝協同優化。

《計算光刻與版圖優化》內容緊扣先進科技節點集成電路製造的實際情況,涵蓋計算光刻與版圖優化的發展狀態和未來趨勢,系統介紹了計算光刻與刻蝕的理論,論述了版圖設計與制造技術的關系,以及版圖設計對製造良率的影響,講述和討論了版圖設計與制造技術協同優化的概念和方法論, 並結合具體實施案例介紹了業界的具體做法。 本書不僅適合積體電路設計與製造領域的從業者閱讀,而且適合高等院校微電子相關專業的大學生、研究生閱讀和參攷。

作者簡介

韋亞一博士,中國科學院微電子研究所研究員,中國科學院大學微電子學院教授,博士生導師。 1998年畢業於德國Stuttgart大學/馬普固體研究所,師從諾貝爾物理獎得主馮・克利津(Klaus von Klitzing),獲博士學位。 韋亞一博士長期從事電晶體光刻設備、資料、軟件和制程研發,取得了多項核心技術,發表了超過90篇的專業文獻。 韋亞一博士在中國科學院微電子研究所創立了計算光刻研發中心,從事20nm以下科技節點的計算光刻技術研究,其研究成果被廣泛應用於國內FinFET和3D NAND的量產工藝中。

粟雅娟博士,中國科學院微電子研究所研究員,碩士生導師。 2005年畢業於清華大學,獲博士學位。 粟雅娟博士主要從事設計工藝協同優化、計算光刻等領域的研究。 發表SCI/EI學術論文30餘篇,申請專利10餘項。 其研究成果被應用於國內設計和製造企業的設計工藝協同優化中。

董立松博士,中國科學院微電子研究所副研究員,碩士生導師。 2014年畢業於北京理工大學,獲博士學位。 董立松博士主要從事光刻成像理論、分辯率增强、SMO、OPC等科技的研究工作。 發表SCI/EI學術論文30餘篇,申請專利10餘項。

張利斌博士,中國科學院微電子研究所副研究員,碩士生導師。 2014年畢業於中國科學院大學(中國科學院電晶體研究所),獲工學博士學位。 主要從事光刻工藝和量測的表徵和建模等研究工作。 共發表學術論文40餘篇,申請專利10餘項。

陳睿博士,中國科學院微電子研究所副研究員,碩士生導師。 2015年畢業於美國紐約州立大學布法羅分校,獲博士學位。 陳睿博士主要從事先進科技節點光刻工藝、刻蝕與沉積工藝模擬等領域的研究。 發表SCI/EI學術論文30餘篇,申請專利20餘項。 研究成果被應用於國內外先進製造企業的工藝研發和生產中。

趙利俊博士,2018年畢業於中國科學院微電子研究所獲工學博士學位,同年加入長江存儲。 博士及工作期間主要從事SMO、OPC及數位電路物理設計等工作。 發表學術論文8篇,申請專利5項。

目錄

第1章概述1

1.1集成電路的設計流程和設計工具3

1.1.1集成電路的設計流程3

1.1.2設計工具(EDA tools)5

1.1.3設計方法介紹7

1.2集成電路製造流程9

1.3可製造性檢查與設計製造協同優化19

1.3.1可製造性檢查(DFM)20

1.3.2設計與製造技術協同優化(DTCO)20

本章參考文獻21

第2章集成電路物理設計22

2.1設計導入23

2.1.1工藝設計套件的組成23

2.1.2標準單元24

2.1.3設計導入流程25

2.1.4標準單元類型選取及IP清單26

2.2布圖與電源規劃26

2.2.1晶片面積規劃26

2.2.2電源網路設計27

2.2.3 SRAM、IP、埠分佈28

2.2.4低功耗設計與通用功耗格式導入28

2.3佈局30

2.3.1模塊約束類型30

2.3.2擁塞31

2.3.3圖形密度32

2.3.4庫交換格式優化32

2.3.5鎖存器的位置分佈33

2.3.6有用時鐘偏差的使用33

2.4時鐘樹綜合35

2.4.1 CTS Specification介紹35

2.4.2時鐘樹級數35

2.4.3時鐘樹單元選取及分佈控制36

2.4.4時鐘樹的生成及優化36

2.5佈線36

2.5.1非常規的設計規則36

2.5.2遮罩37

2.5.3天線效應37

2.6簽核39

2.6.1靜態時序分析39

2.6.2功耗44

2.6.3物理驗證45

本章參考文獻47

第3章光刻模型48

3.1基本的光學成像理論48

3.1.1經典繞射理論48

3.1.2阿貝成像理論53

3.2光刻光學成像理論54

3.2.1光刻系統的光學特徵54

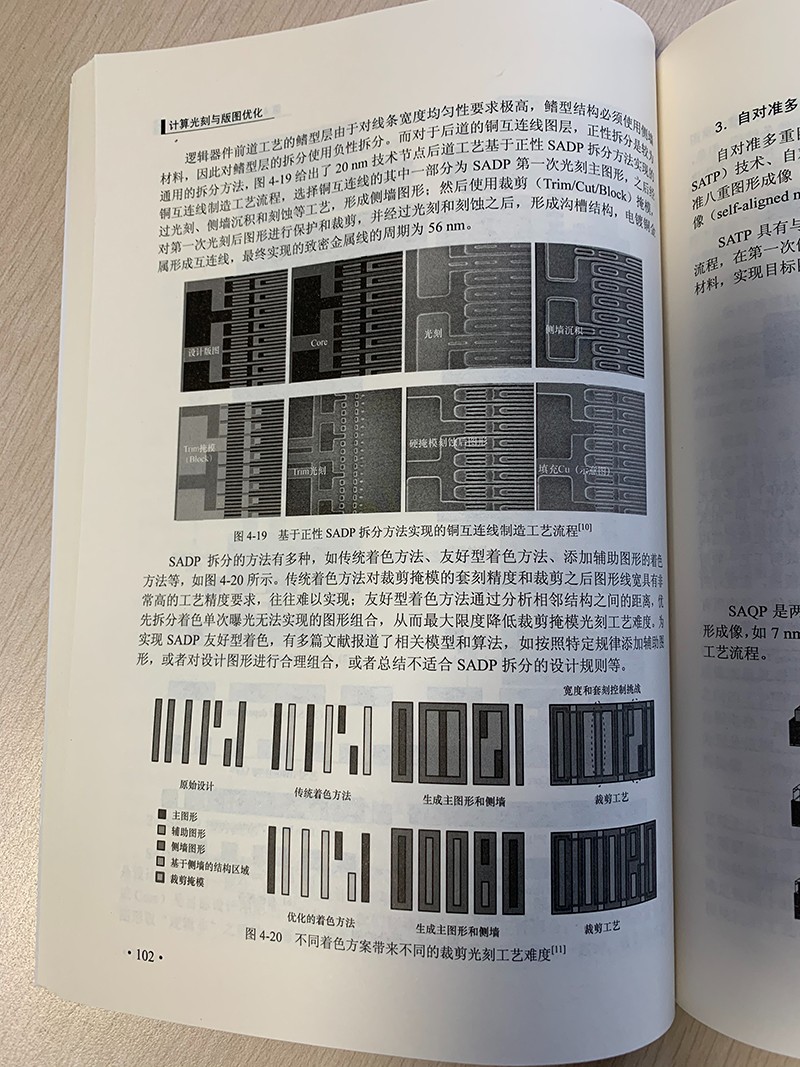

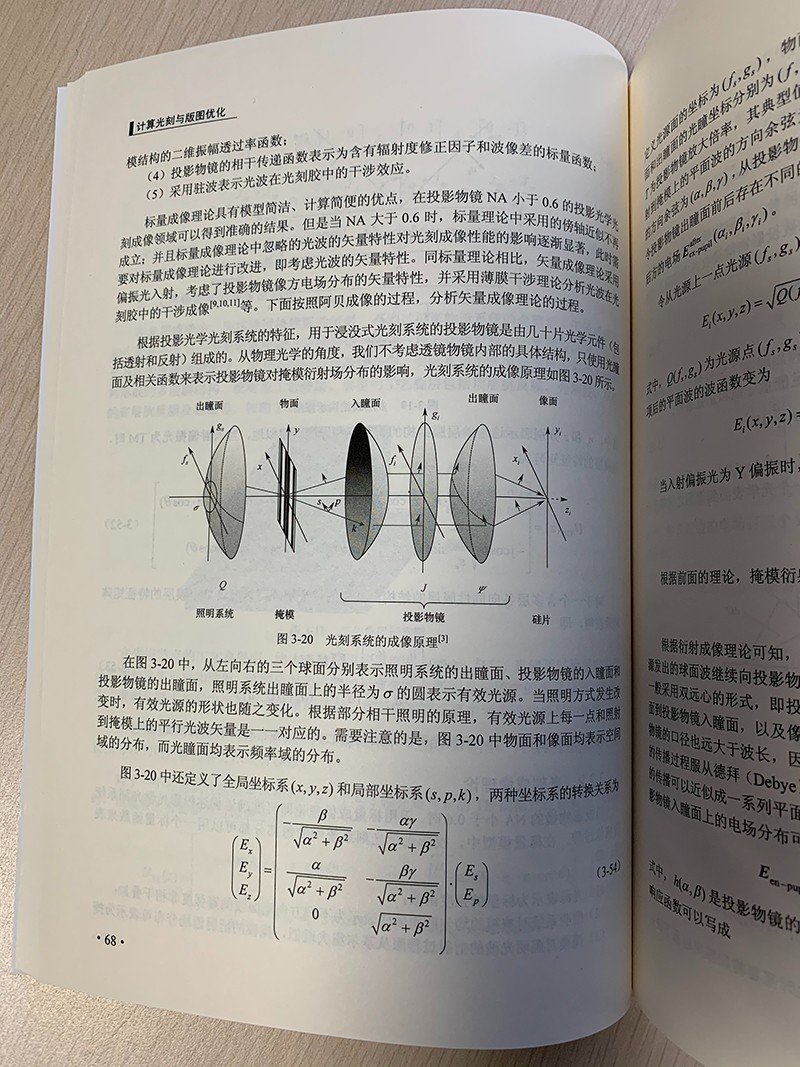

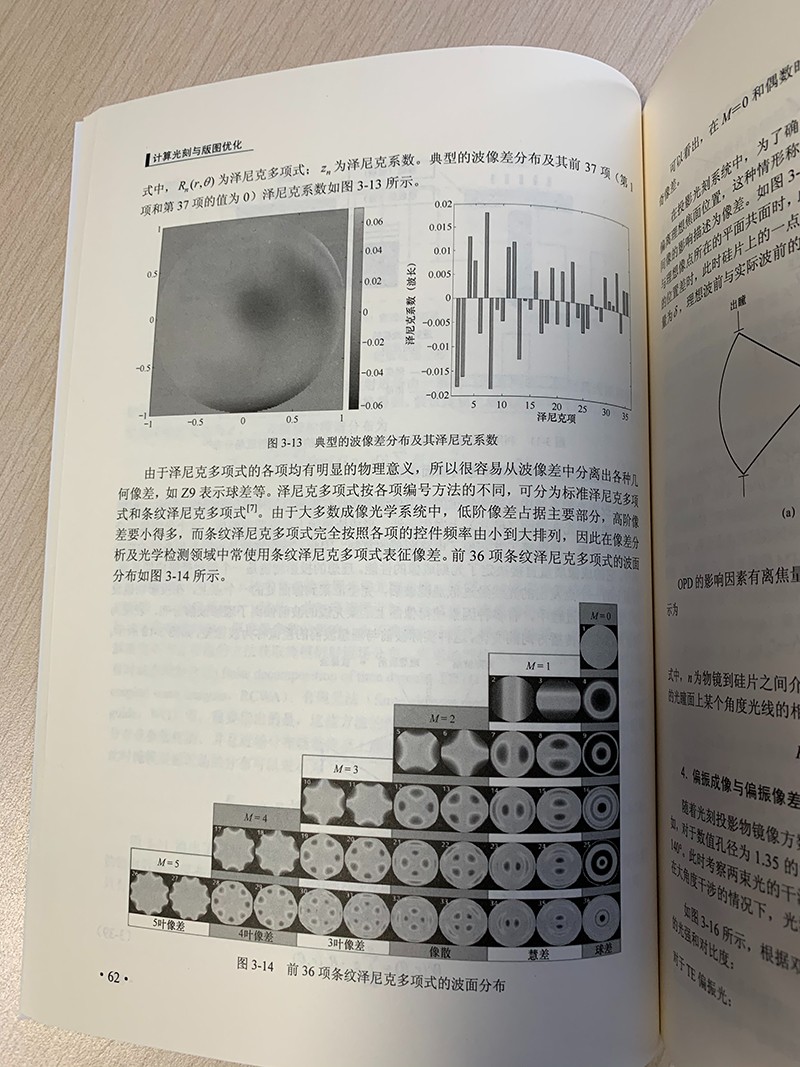

3.2.2光刻成像理論67

3.3光刻膠模型74

3.3.1光刻膠閾值模型74

3.3.2光刻膠物理模型75

3.4光刻光學成像的評估名額77

3.4.1關鍵尺寸及其均勻性77

3.4.2對比度和影像對數斜率78

3.4.3掩模誤差增强因數79

3.4.4焦深與工藝視窗80

3.4.5工藝變化帶(PV-band)82

本章參考文獻82

第4章分辯率增强科技84

4.1傳統分辯率增强科技86

4.1.1離軸照明86

4.1.2相移掩模89

4.2多重圖形科技92

4.2.1雙重及多重光刻技術93

4.2.2自對準雙重及多重圖形成像科技99

4.2.3裁剪科技104

4.3光學鄰近效應修正科技107

4.3.1 RB-OPC和MB-OPC 108

4.3.2亞分辨輔助圖形添加109

4.3.3逆向光刻技術110

4.3.4 OPC科技的產業化應用113

4.4光源? 掩模聯合優化科技117

4.4.1 SMO科技的發展歷史與基本原理117

4.4.2 SMO科技的產業化應用119

本章參考文獻123

第5章刻蝕效應修正125

5.1刻蝕效應修正流程126

5.2基於規則的刻蝕效應修正128

5.2.1基於規則的刻蝕效應修正的方法128

5.2.2基於規則的刻蝕效應修正的局限性129

5.3基於模型的刻蝕效應修正132

5.3.1刻蝕工藝建模132

5.3.2基於模型的刻蝕效應修正概述134

5.3.3刻蝕模型的局限性135

5.4 EPC修正策略136

5.5非傳統的刻蝕效應修正流程139

5.5.1新的MBRT刻蝕效應修正流程139

5.5.2刻蝕效應修正和光刻解決方案的共優化139

5.6基於機器學習的刻蝕效應修正140

5.6.1基於人工神經網路的刻蝕偏差預測140

5.6.2刻蝕鄰近效應修正算灋141

5.6.3基於機器學習的刻蝕偏差預測模型案例142

本章參考文獻143

第6章可製造性設計145

6.1 DFM的內涵和外延145

6.1.1 DFM的內涵145

6.1.2 DFM的外延148

6.2增强版圖的健壯性149

6.2.1關鍵區域圖形分析(CAA)149

6.2.2增大接觸的可靠性150

6.2.3减少柵極長度和寬度變化對器件效能的影響151

6.2.4版圖健壯性的計分模型152

6.3與光刻工藝關聯的DFM 153

6.3.1使用工藝變化的頻寬(PV-band)來評估版圖的可製造性153

6.3.2使用聚集深度來評估版圖的可製造性155

6.3.3光刻壞點的計分系統(scoring system)157

6.3.4對光刻工藝友好的設計160

6.3.5版圖與掩模一體化模擬161

6.4與CMP工藝關聯的DFM 162

6.4.1 CMP的工藝缺陷及其模擬162

6.4.2對CMP工藝友好的版圖設計164

6.4.3填充冗餘金屬(dummy fill)165

6.4.4回避困難圖形165

6.5 DFM的發展及其與設計流程的結合166

6.5.1全工藝流程的DFM 166

6.5.2 DFM工具及其與設計流程的結合168

6.6提高器件可靠性的設計(DFR)170

6.6.1與器件效能相關的DFR 170

6.6.2與銅互連相關的DFR 172

6.7基於設計的量測與DFM結果的驗證172

6.7.1基於設計的量測(DBM)172

6.7.2 DFM規則有效性的評估174

本章參考文獻174

第7章設計與工藝協同優化177

7.1工藝流程建立過程中的DTCO 178

7.1.1不同科技節點DTCO的演進178

7.1.2器件結構探索181

7.1.3設計規則優化183

7.1.4面向標準單元庫的DTCO 194

7.2設計過程中的DTCO 201

7.2.1考慮設計和工藝相關性的物理設計方法201

7.2.2考慮佈線的DTCO 205

7.2.3流片之前的DTCO 213

7.3基於版圖的良率分析及壞點檢測的DTCO 216

7.3.1影響良率的關鍵圖形的檢測217

7.3.2基於版圖的壞點檢測222

本章參考文獻226

附錄A專業詞語檢索229

書摘插畫