在考察、測繪了大量明代官式建築遺構的基礎上,通過對原始資料與數據的分析及其與宋、元、清各代官式建築做法的比較,對明代大木構架的構成及各部分的具體做法與演變進行了詳細分析與總結。

【明代官式建築大木作】

內容簡介

本書作者在考察、測繪了大量明代官式建築遺構的基礎上,通過對原始資料與數據的分析及其與宋、元、清各代官式建築做法的比較,對明代大木構架的構成及各部分的具體做法與演變進行了詳細分析與總結。

本書以構築管道為研究主體,配以大量圖片作為參照,新增了大量精細測繪圖及實例,並補充名詞解釋及細節內文,例如對柱子和鋪作層的連接以及一些梁桁的連接做法進行補圖深化,並調整了圖書版式,更方便讀者閱讀。 本書適宜建築學專業師生、考古文物工作者、文物建築保護與修建工作者參攷。

----------------------------

【唐宋古建築辭解】

編輯推薦

★一把開啟中國古代建築寶庫大門的鑰匙

象眼、地栿、金箱鬥底槽、橑簷方、瓜子栱、轉輪經藏……中國古建築術語是很多古建築愛好者閱讀中的“攔路虎”,其複雜演變也讓很多研究人員迷惑。 學生常常為記住這些詞彙而頭疼不已,一般讀者更是望而生畏。 王貴祥教授在本書中把唐宋古建築相關辭匯分門別類,一一解析,溯來源,談演變,明涵義,並配有大量插圖幫助理解,使讀者在欣賞古迹時,更容易登堂入室,走進絢麗多彩的古建築世界。

★耕耘十五載,紙承記憶,“中國古代建築知識普及與傳承系列叢書”迎來“中國古建築辭解”系列

“中國古代建築知識普及與傳承系列叢書”歷時十五年,由清華大學建築學院等國內重點高校建築領域知名學者潜心打造,包含7個子系列,已出版51種圖書,規模宏大,深受好評,是一套極具收藏價值的古建築普及佳作。 曾獲“中華優秀出版品獎”“全國文化遺產最佳普及圖書”獎等,入選“經典中國國際出版工程”。

★著名古建築專家、清華大學王貴祥教授,積四十餘年經驗,潜心完成重磅力作

本書填補了國內該領域的空白,是一部具有承前啟後重要意義、專業與文化並蓄的普及性讀物。

★權威工具書vs便捷速查手冊

對於專業研究者,這本書是值得放在手邊,以備隨時查閱的權威工具書; 對於一般讀者,這本書是便於檢索、幫助答疑解惑、迅速搭建古建築知識框架的經典之作。

★精選450餘幅海量珍貴圖片,飽覽古建築之美

包括實物照片、古建築復原圖、構造詳圖、示意圖、古畫等。 幫助理解術語含義,圖文並茂,直觀生動。

★版面清新舒朗,裝幀精美典雅

本書採用165 × 245毫米的適宜尺寸,設計考究,內文採用80g純質紙,印刷精美,580頁,厚約3釐米。

內容簡介

中國歷史悠久、地域廣闊,大量古代建築相關術語的演變比較複雜,人們往往容易覺得深奧難懂或茫然。 囙此《營造法式》即用了三卷篇幅對術語加以解釋。 由此可見建築名詞術語的解釋與考訂,在中國古代營造科技與藝術方面的重要性。 本書以宋《營造法式》的釋義條目為邏輯順序,對唐宋古代建築相關術語進行梳理和系統解析,按照中國古代建築名稱一般、房屋基礎、平面剖面體系、梁柱體系、鬥栱體系、屋頂營造、裝潢裝修等版塊收錄324個詞條,配合450餘幅適當的圖片詳解術語起源、演變、含義等要點。 本書是“中國古代建築知識普及與傳承系列叢書?中國古建築辭解”中的一本,內容全面,釋義詳實,用典**,深入淺出,圖照豐富,是廣大讀者,特別是工程技術人員和建築學專業的學生研究中國古代建築的一部必不可少的參考書。

作者簡介

王貴祥,清華大學建築學院教授,博士生導師,先後在英國愛丁堡大學、美國賓夕法尼亞大學、美國蓋蒂研究中心留學及做特邀訪問學者,曾任清華大學建築歷史與文物保護研究所所長、中國營造學社紀念館館長。 兼任中國圓明園學會副會長、圓明園學會園林古建分會會長、中國文物學會古建園林研究會副會長、中國民族建築研究會副會長、中國考古學會建築考古分會副會長,並被聘為全國古籍整理出版規劃領導小組成員、北京文史館館員。 曾獲“中國建築教育獎”。 從事建築歷史與文物建築保護教學與研究40餘年,發表論文百餘篇,出版專著20部、譯著8部,主編《中國建築史論匯刊》,創辦《建築史學刊》。 先後主持包括應縣木塔在內的百餘座古建築測繪。 主持武當山南岩宮及玉虛宮、南昌萬壽宮街區、昆明文廟等保護修復工程,並主持多項古城風貌保護再現、佛教寺院、道教宮觀及風景園林旅遊區規劃與景觀建築設計。

目錄

第一章

中國古代建築名稱一般

導言2

第一節宮闕樓臺4

宮4闕6堂8殿9樓13櫓15臺16閣18

第二節

館22

館驛寺觀

22邸驛24觀26寺28第三節府院亭榭

30府30

庭32

院33

亭35

榭37

第四節廳廬軒塔39

廳39

齋41

廬43

軒45

塔47

第五節宅室庫藏50

宅(宅舍、園宅、宅第、邸宅)50

室52

庫藏54

第六節城邑市坊56

都邑(都鄙)56

城郭(子城、羅城)58

市60

坊(裏)62

門64

牆(垣、墉)67

第七節苑囿園池69

苑囿69

園圃71

池沼73

第八節橋陛罘罳75

橋樑75

丹墀(丹陛)75

罘罳(浮思)78

第二章

房屋基礎營造(上):壕寨制度

導言82

第一節壕寨制度84

取正85

定平87

真尺89

水准90

望筒91

水池景錶92

池子及水浮子93

景錶版94

立基(立基之制)95

築基(築基之制)96

築臨水基98

第二節城(築城之制)99

城牆地基與基礎100

永定柱與夜叉木100

紝木101

膊椽(膊版)101

草葽與橛子101

紐草葽、斫橛子、刬削城壁等功限102

築城功限102

女頭牆與護嶮牆102

城牆施工103

第三節牆(築牆之制)104

築牆之制105

壘牆105

築牆106

露牆106

抽紝牆107

第三章

房屋基礎營造(中):石作制度

導言110

第一節造作次序113

造石作次序113

雕鐫制度114

剔地起突115

壓地隱起華115

减地平钑116

素平116

石制構件的表面處理116

第二節華文制度118

通用華文118

海石榴華118

寶相華119

牡丹華120

蕙草121

雲文122

水浪123

寶山123

寶階124

柱礎上所用華文——蓮華125

鋪地蓮華126

仰覆蓮華126

寶裝蓮華127

華文中的化生題材128

第三節柱礎129

造柱礎之制130

第四節殿階基(殿階基之制)133

角石134

角柱135

角獸石136

壓闌石(地面石)136

土襯石137

殿階螭首138

殿內鬥八140

第五節階級142

踏道(造踏道之制)143

副子144

象眼144

第六節鉤闌146

重臺鉤闌146

單鉤闌147

慢道上的鉤闌149

望柱150

尋杖151

雲栱152

癭項152

蜀柱153

盆唇154

大華版154

束腰155

小華版156

華盆(地霞)156用磚182地栿157壘階基183螭子石158鋪地面187撮項158牆下隔减188萬字版159踏道190華版萬字造160慢道193華版鉤片造160須彌座195

第七節其他重要部位的石構件161

及閘有關的石構件161

門砧限161

鐵桶子鹅臺(鐵鹅臺)石砧163

階斷砌(臥柣、立柣、曲柣)164

止扉石164

城門心將軍石164

地栿165

城門石地栿165

流杯渠166

剜鑿流杯167

壘造流杯167

壇168

卷輂水窗169

第八節一般實用性石構件172

水槽子173

馬臺173

井口石(井蓋子)173

山棚鋜脚石174

幡竿頰174

贔屭鼇座碑174

笏頭碣177

第四章

房屋基礎營造(下):磚作制度與泥作制度

導言180

第一節磚作制度182

磚牆198

露道199

城壁水道199

卷輂河渠口200

接甑口201

馬臺202

馬槽203

井204

第二節泥作制度206

壘牆206

用泥207

畫璧208

立灶(轉烟、直拔)208

釜鑊灶210

茶爐211

壘射垛211

第五章

房屋平、剖面體系(上):大木作制度一般

導言214

第一節大木結構的基本類型215

殿閣(殿堂)215

廳堂217

餘屋217

平面218

剖面220

槽221

縫與心221

分比特222

第二節殿閣地盤分槽圖223

金箱鬥底槽224

身內分心鬥底槽224

身內雙槽226

身內單槽226

副階周匝227

草架側樣228

第三節間縫內用梁柱圖231

廳堂等十架椽間縫內用梁柱側樣231

十架椽屋分心用三柱232

十架椽屋前後三椽栿用四柱232

十架椽屋分心前後乳栿用五柱233

十架椽屋前後並乳栿用六柱234

十架椽屋前後各劄牽乳栿用六柱235

廳堂等八架椽間縫內用梁柱側樣235

八架椽屋分心用三柱236

八架椽屋乳栿對六椽栿用三柱236

八架椽屋前後乳栿用四柱237

八架椽屋前後三椽栿用四柱238

八架椽屋分心乳栿用五柱238

八架椽屋前後劄牽用六柱240

廳堂等六架椽間縫內用梁柱側樣240

六架椽屋分心用三柱241

六架椽屋乳栿對四椽栿用三柱241

六架椽屋前乳栿後劄牽用四柱242

廳堂等四架椽間縫內用梁柱側樣242

四架椽屋劄牽三椽栿用三柱243

四架椽屋分心用三柱244

四架椽屋通簷用二柱244

四架椽屋分心劄牽用四柱246

第六章

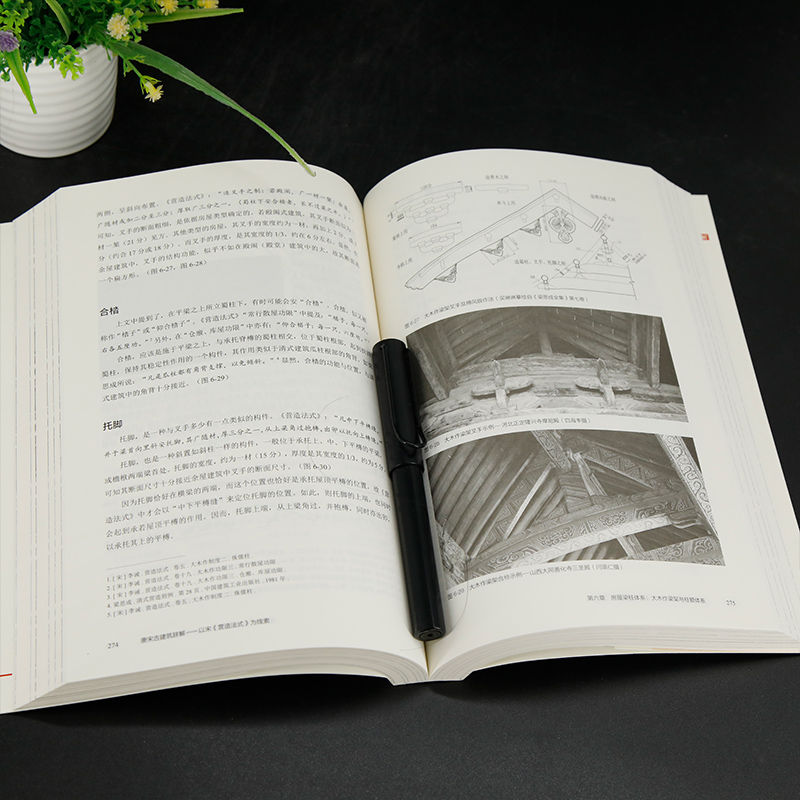

房屋梁柱體系:大木作梁架與柱額體系

導言248

第一節屋頂250

四阿屋頂(五脊)250

厦兩頭造屋頂(九脊)251

出際屋頂252

鬥尖屋頂253

舉折254

舉屋之法255

折屋之法255

鬥尖亭榭屋頂起舉256

簇角梁之法257

第二節梁架體系259

梁栿259

簷栿260

乳栿(含丁栿)261

劄牽262

平梁263

廳堂梁栿263

系頭栿264

梁栿斷面266

月梁266

平梁與劄牽中的月梁267

徹上明造269

屋內施平棊(平暗)270

丁栿271

駝峰272

蜀柱(侏儒柱)273

叉手273合? 274托脚274

第三節槫方體系277

簷柱縫內外的槫與方278

牛脊槫283

壓槽方284

承椽方285

素方286

屋蓋下諸槫方286

下平槫286

中平槫287

上平槫287

脊槫288

襻間288

順脊串289

第四節柱額體系290

柱290

柱之高度291

柱之生起291

梭柱293

簷柱294

副階簷柱294

殿身簷柱294

屋內柱294

下簷柱294

平坐柱295

永定柱297

樓閣柱297

上簷簷柱297

地栿298

腰串299

順栿串(順脊串)299

柱礎300

櫍301

側脚302

樓閣柱側脚303

側脚墨303

額304

闌額304

簷額304

綽木方306

由額306

立旌307

屋內額307

第五節轉角梁栿309

抹角栿(遞角栿)309

陽馬311

角梁311

大角梁311

子角梁312

隱角梁312

續角梁313

推山314

隱襯角栿315

第七章

房屋鬥栱體系:大木作鬥栱體系

導言318

第一節材分制度319

材319

栔321

單材與足材321

第二節栱322

華栱(杪栱、卷頭、跳頭)323

杪323

單杪、重杪324

泥道栱325

影栱(扶壁栱)326

瓜子栱326

令栱326

慢栱(騎栿慢栱)328

丁華抹頦栱328

騎鬥栱330

騎槽簷栱331

丁頭栱(蝦須栱)332

栱頭卷殺332

栱口(子蔭)334

栱眼與栱眼壁版335

偷心、計心335

單栱造、重栱造336

第三節鬥337

鬥耳、鬥平、鬥欹(欹?)338

櫨鬥338

互動鬥(長開鬥)340

交栿鬥340

齊心鬥(華心鬥、平盤鬥)341

散鬥(小鬥、順桁鬥、騎互鬥)342

四耳鬥、隔口包耳342

隱鬥343

連珠鬥344

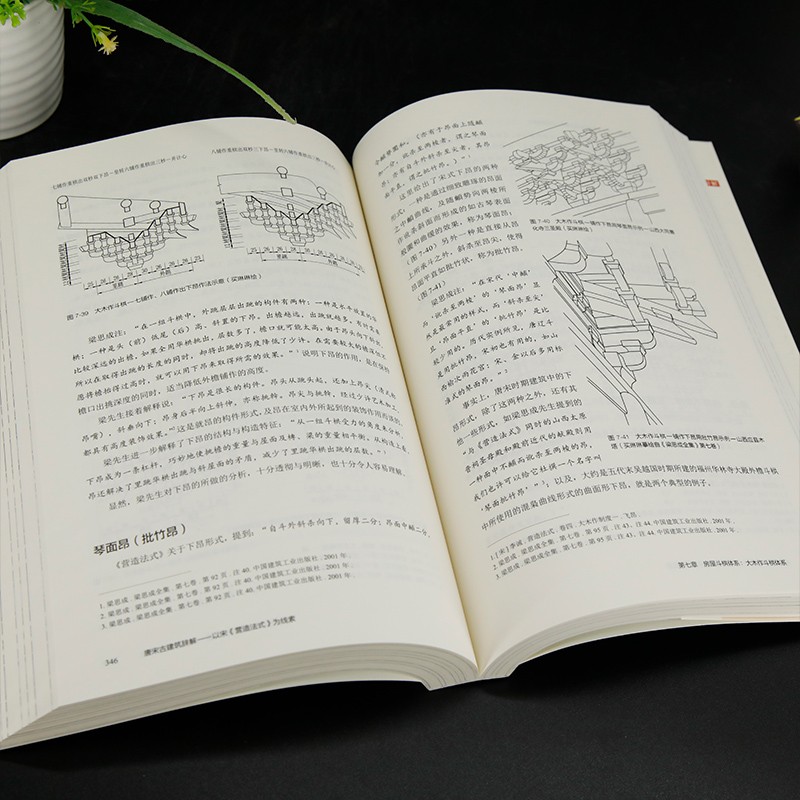

第四節飛昂345

下昂345

琴面昂(批竹昂)346

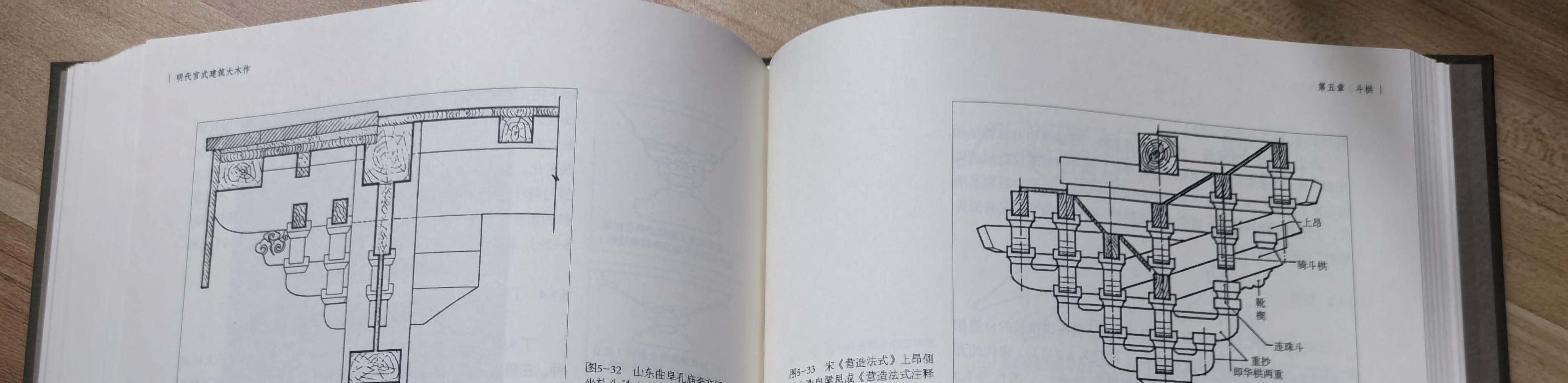

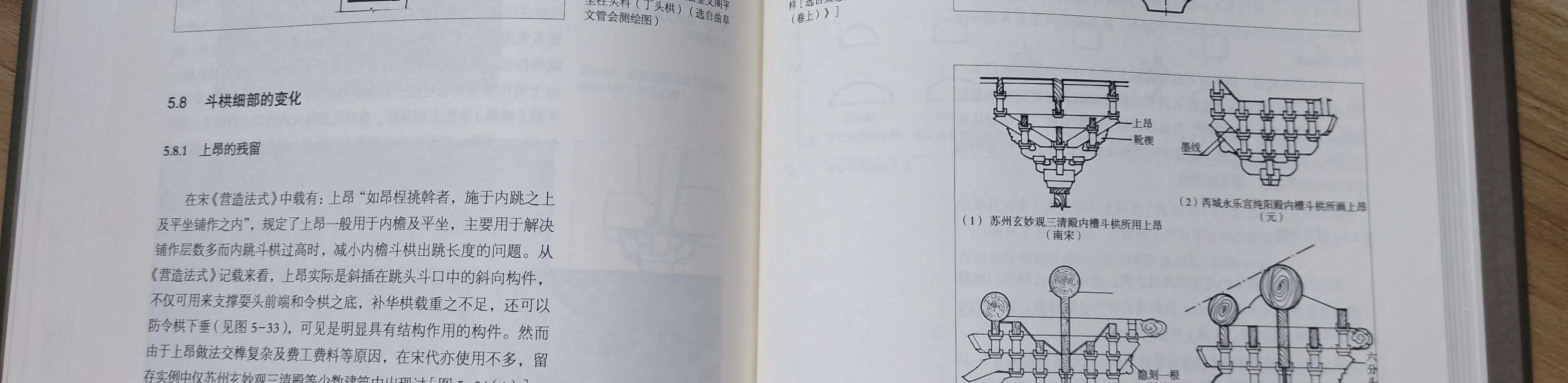

上昂348

鞾楔348

角昂、由昂(角神、寶藏神、寶瓶)348

昂身350

昂栓、昂背350

插昂(掙昂、矮昂)351

第五節鋪作352

總鋪作次序352

柱頭鋪作、補間鋪作、轉角鋪作354

單補間、雙補間354

副階、纏腰鋪作356

平坐鋪作358

把頭絞項造358

鬥口跳363

四鋪作、五鋪作、六鋪作、七鋪作、八鋪作363

爵頭(耍頭)365

襯方頭366

壓跳(?頭)367

替木(柎)368

第六節列栱之制369

出跳相列369

鴛鴦交手栱371

連栱交隱371

小栱頭、切幾頭、華頭子372

第八章

房屋屋頂營造(上):屋蓋、天花與平坐

導言376

第一節屋蓋377

正脊378垂脊379角脊380曲脊381出際382推山383收山386椽子388望板(厦瓦版、白版、壓厦版)389

步架(椽架)390

簷392

大連簷、小連簷393

燕頷版、狼牙版393

飛子395

交斜解造、結角解開396

搏風版397

垂魚、惹草397

第二節室內天花399

徹上明造399

挑斡399

駝峰401

平棊、平暗403

平棊方404

平暗椽、峻脚椽405

遮椽版406

藻井(鬥八藻井)407

小鬥八藻井409

第三節平坐411

永定柱412

搭頭木與普拍方413

造平坐之制413

叉柱造與纏柱造416

柱脚方與柱脚卯416

平坐內做法420

出頭木421

第九章

房屋屋頂營造(下):瓦作制度、窑作制度

導言424

第一節瓦作制度426

結426

用瓦432

壘屋脊437

用鴟尾443

用獸頭等445

第二節窑作制度450

瓦450

磚452

琉璃瓦等(炒造黃丹附)454

青掍瓦(滑石掍、荼土掍)455

燒變次序456

壘造窑456

第十章

房屋裝飾裝修(上):小木作制度

導言460

第一節小木作制度一461

版門(雙扇版門、獨扇版門)461

烏頭門461

軟門(牙頭護縫軟門、合版軟門)465

破子欞窗、睒電窗、版欞窗467

截間版帳470

照壁屏風骨(截間屏風骨、四扇屏風骨)472

隔截橫鈐立旌474

露籬475

版引簷477

水槽477

地棚479

井屋子479

第二節小木作制度二481

格子門(四斜毬文格子、四斜毬文上出條桱重格眼、四直方格眼、版壁、兩明格子)481

闌檻鉤窗486

殿內截間格子486

堂閣內截間格子490

殿閣照壁版490障日版493廊屋照壁版494胡梯495垂魚、惹草497栱眼壁版497

裹栿版497

擗簾竿498

護殿閣簷竹網木貼498

第三節小木作制度三500

平棊、平暗500

鬥八藻井、小鬥八藻井502

拒馬叉子502

叉子502

鉤闌(重臺鉤闌、單鉤闌)505

棵籠子509

井亭子510

牌511

第四節小木作制度四514

佛道帳514

龜脚514

帳身515

天宮樓閣515

山華蕉葉造518

佛道帳芙蓉瓣518

第五節小木作制度五520

牙脚帳520

九脊小帳522

壁帳523

第六節小木作制度六526

轉輪經藏526

壁藏528

第十一章

房屋裝飾裝修(下):彩畫作制度

導言536

第一節五彩遍裝537

一般規則537

華文九品538

瑣文六品538

華文及其內形象繪製543

飛仙、飛禽、走獸、雲文548

五彩遍裝之制551

五彩遍裝之柱、額部分558

第二節碾玉裝561

第一章

中國古代建築名稱一般

導言2

第一節宮闕樓臺4

宮4闕6堂8殿9樓13櫓15臺16閣18

第二節

館22

館驛寺觀

22邸驛24觀26寺28第三節府院亭榭

30府30

庭32

院33

亭35

榭37

第四節廳廬軒塔39

廳39

齋41

廬43

軒45

塔47

第五節宅室庫藏50

宅(宅舍、園宅、宅第、邸宅)50

室52

庫藏54

第六節城邑市坊56

都邑(都鄙)56

城郭(子城、羅城)58

市60

坊(裏)62

門64

牆(垣、墉)67

第七節苑囿園池69

苑囿69

園圃71

池沼73

第八節橋陛罘罳75

橋樑75

丹墀(丹陛)75

罘罳(浮思)78

第二章

房屋基礎營造(上):壕寨制度

導言82

第一節壕寨制度84

取正85

定平87

真尺89

水准90

望筒91

水池景錶92

池子及水浮子93

景錶版94

立基(立基之制)95

築基(築基之制)96

築臨水基98

第二節城(築城之制)99

城牆地基與基礎100

永定柱與夜叉木100

紝木101

膊椽(膊版)101

草葽與橛子101

紐草葽、斫橛子、刬削城壁等功限102

築城功限102

女頭牆與護嶮牆102

城牆施工103

第三節牆(築牆之制)104

築牆之制105

壘牆105

築牆106

露牆106

抽紝牆107

第三章

房屋基礎營造(中):石作制度

導言110

第一節造作次序113

造石作次序113

雕鐫制度114

剔地起突115

壓地隱起華115

减地平钑116

素平116

石制構件的表面處理116

第二節華文制度118

通用華文118

海石榴華118

寶相華119

牡丹華120

蕙草121

雲文122

水浪123

寶山123

寶階124

柱礎上所用華文——蓮華125

鋪地蓮華126

仰覆蓮華126

寶裝蓮華127

華文中的化生題材128

第三節柱礎129

造柱礎之制130

第四節殿階基(殿階基之制)133

角石134

角柱135

角獸石136

壓闌石(地面石)136

土襯石137

殿階螭首138

殿內鬥八140

第五節階級142

踏道(造踏道之制)143

副子144

象眼144

第六節鉤闌146

重臺鉤闌146

單鉤闌147

慢道上的鉤闌149

望柱150

尋杖151

雲栱152

癭項152

蜀柱153

盆唇154

大華版154

束腰155

小華版156

華盆(地霞)156用磚182地栿157壘階基183螭子石158鋪地面187撮項158牆下隔减188萬字版159踏道190華版萬字造160慢道193華版鉤片造160須彌座195

第七節其他重要部位的石構件161

及閘有關的石構件161

門砧限161

鐵桶子鹅臺(鐵鹅臺)石砧163

階斷砌(臥柣、立柣、曲柣)164

止扉石164

城門心將軍石164

地栿165

城門石地栿165

流杯渠166

剜鑿流杯167

壘造流杯167

壇168

卷輂水窗169

第八節一般實用性石構件172

水槽子173

馬臺173

井口石(井蓋子)173

山棚鋜脚石174

幡竿頰174

贔屭鼇座碑174

笏頭碣177

第四章

房屋基礎營造(下):磚作制度與泥作制度

導言180

第一節磚作制度182

磚牆198

露道199

城壁水道199

卷輂河渠口200

接甑口201

馬臺202

馬槽203

井204

第二節泥作制度206

壘牆206

用泥207

畫璧208

立灶(轉烟、直拔)208

釜鑊灶210

茶爐211

壘射垛211

第五章

房屋平、剖面體系(上):大木作制度一般

導言214

第一節大木結構的基本類型215

殿閣(殿堂)215

廳堂217

餘屋217

平面218

剖面220

槽221

縫與心221

分比特222

第二節殿閣地盤分槽圖223

金箱鬥底槽224

身內分心鬥底槽224

身內雙槽226

身內單槽226

副階周匝227

草架側樣228

第三節間縫內用梁柱圖231

廳堂等十架椽間縫內用梁柱側樣231

十架椽屋分心用三柱232

十架椽屋前後三椽栿用四柱232

十架椽屋分心前後乳栿用五柱233

十架椽屋前後並乳栿用六柱234

十架椽屋前後各劄牽乳栿用六柱235

廳堂等八架椽間縫內用梁柱側樣235

八架椽屋分心用三柱236

八架椽屋乳栿對六椽栿用三柱236

八架椽屋前後乳栿用四柱237

八架椽屋前後三椽栿用四柱238

八架椽屋分心乳栿用五柱238

八架椽屋前後劄牽用六柱240

廳堂等六架椽間縫內用梁柱側樣240

六架椽屋分心用三柱241

六架椽屋乳栿對四椽栿用三柱241

六架椽屋前乳栿後劄牽用四柱242

廳堂等四架椽間縫內用梁柱側樣242

四架椽屋劄牽三椽栿用三柱243

四架椽屋分心用三柱244

四架椽屋通簷用二柱244

四架椽屋分心劄牽用四柱246

第六章

房屋梁柱體系:大木作梁架與柱額體系

導言248

第一節屋頂250

四阿屋頂(五脊)250

厦兩頭造屋頂(九脊)251

出際屋頂252

鬥尖屋頂253

舉折254

舉屋之法255

折屋之法255

鬥尖亭榭屋頂起舉256

簇角梁之法257

第二節梁架體系259

梁栿259

簷栿260

乳栿(含丁栿)261

劄牽262

平梁263

廳堂梁栿263

系頭栿264

梁栿斷面266

月梁266

平梁與劄牽中的月梁267

徹上明造269

屋內施平棊(平暗)270

丁栿271

駝峰272

蜀柱(侏儒柱)273

叉手273合? 274托脚274

第三節槫方體系277

簷柱縫內外的槫與方278

牛脊槫283

壓槽方284

承椽方285

素方286

屋蓋下諸槫方286

下平槫286

中平槫287

上平槫287

脊槫288

襻間288

順脊串289

第四節柱額體系290

柱290

柱之高度291

柱之生起291

梭柱293

簷柱294

副階簷柱294

殿身簷柱294

屋內柱294

下簷柱294

平坐柱295

永定柱297

樓閣柱297

上簷簷柱297

地栿298

腰串299

順栿串(順脊串)299

柱礎300

櫍301

側脚302

樓閣柱側脚303

側脚墨303

額304

闌額304

簷額304

綽木方306

由額306

立旌307

屋內額307

第五節轉角梁栿309

抹角栿(遞角栿)309

陽馬311

角梁311

大角梁311

子角梁312

隱角梁312

續角梁313

推山314

隱襯角栿315

第七章

房屋鬥栱體系:大木作鬥栱體系

導言318

第一節材分制度319

材319

栔321

單材與足材321

第二節栱322

華栱(杪栱、卷頭、跳頭)323

杪323

單杪、重杪324

泥道栱325

影栱(扶壁栱)326

瓜子栱326

令栱326

慢栱(騎栿慢栱)328

丁華抹頦栱328

騎鬥栱330

騎槽簷栱331

丁頭栱(蝦須栱)332

栱頭卷殺332

栱口(子蔭)334

栱眼與栱眼壁版335

偷心、計心335

單栱造、重栱造336

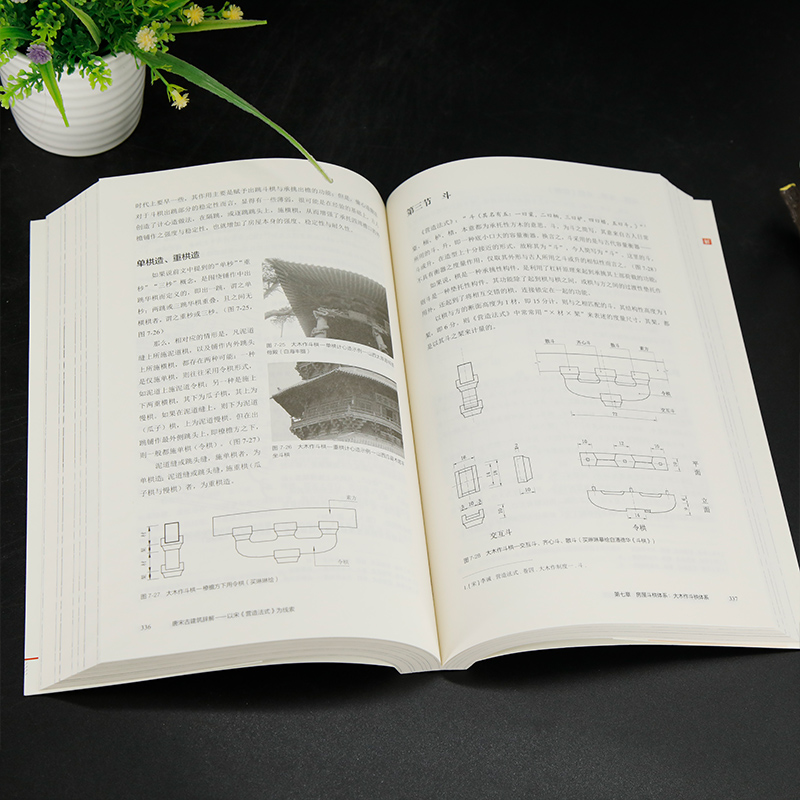

第三節鬥337

鬥耳、鬥平、鬥欹(欹?)338

櫨鬥338

互動鬥(長開鬥)340

交栿鬥340

齊心鬥(華心鬥、平盤鬥)341

散鬥(小鬥、順桁鬥、騎互鬥)342

四耳鬥、隔口包耳342

隱鬥343

連珠鬥344

第四節飛昂345

下昂345

琴面昂(批竹昂)346

上昂348

鞾楔348

角昂、由昂(角神、寶藏神、寶瓶)348

昂身350

昂栓、昂背350

插昂(掙昂、矮昂)351

第五節鋪作352

總鋪作次序352

柱頭鋪作、補間鋪作、轉角鋪作354

單補間、雙補間354

副階、纏腰鋪作356

平坐鋪作358

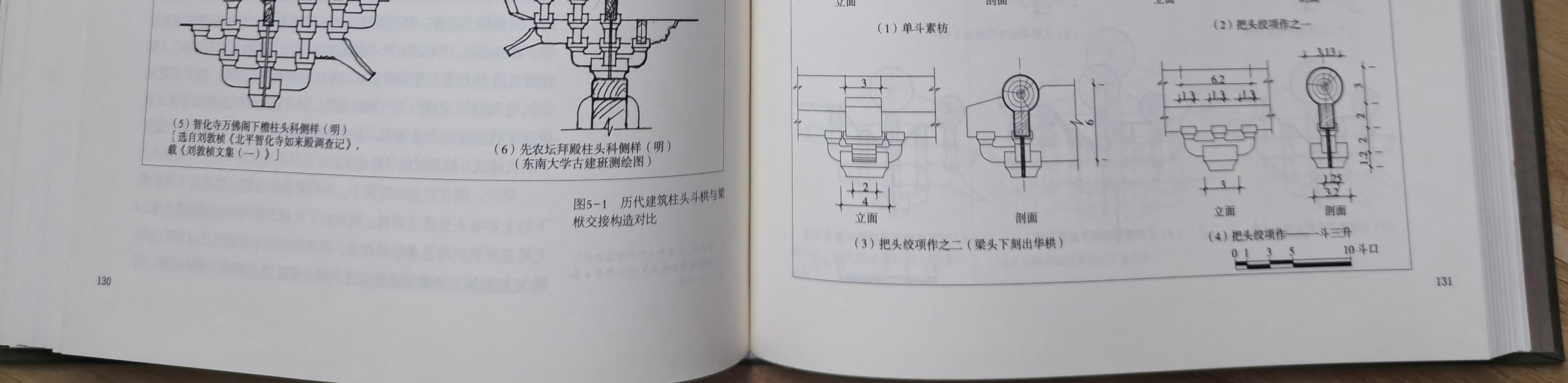

把頭絞項造358

鬥口跳363

四鋪作、五鋪作、六鋪作、七鋪作、八鋪作363

爵頭(耍頭)365

襯方頭366

壓跳(?頭)367

替木(柎)368

第六節列栱之制369

出跳相列369

鴛鴦交手栱371

連栱交隱371

小栱頭、切幾頭、華頭子372

第八章

房屋屋頂營造(上):屋蓋、天花與平坐

導言376

第一節屋蓋377

正脊378垂脊379角脊380曲脊381出際382推山383收山386椽子388望板(厦瓦版、白版、壓厦版)389

步架(椽架)390

簷392

大連簷、小連簷393

燕頷版、狼牙版393

飛子395

交斜解造、結角解開396

搏風版397

垂魚、惹草397

第二節室內天花399

徹上明造399

挑斡399

駝峰401

平棊、平暗403

平棊方404

平暗椽、峻脚椽405

遮椽版406

藻井(鬥八藻井)407

小鬥八藻井409

第三節平坐411

永定柱412

搭頭木與普拍方413

造平坐之制413

叉柱造與纏柱造416

柱脚方與柱脚卯416

平坐內做法420

出頭木421

第九章

房屋屋頂營造(下):瓦作制度、窑作制度

導言424

第一節瓦作制度426

結426

用瓦432

壘屋脊437

用鴟尾443

用獸頭等445

第二節窑作制度450

瓦450

磚452

琉璃瓦等(炒造黃丹附)454

青掍瓦(滑石掍、荼土掍)455

燒變次序456

壘造窑456

第十章

房屋裝飾裝修(上):小木作制度

導言460

第一節小木作制度一461

版門(雙扇版門、獨扇版門)461

烏頭門461

軟門(牙頭護縫軟門、合版軟門)465

破子欞窗、睒電窗、版欞窗467

截間版帳470

照壁屏風骨(截間屏風骨、四扇屏風骨)472

隔截橫鈐立旌474

露籬475

版引簷477

水槽477

地棚479

井屋子479

第二節小木作制度二481

格子門(四斜毬文格子、四斜毬文上出條桱重格眼、四直方格眼、版壁、兩明格子)481

闌檻鉤窗486

殿內截間格子486

堂閣內截間格子490

殿閣照壁版490障日版493廊屋照壁版494胡梯495垂魚、惹草497栱眼壁版497

裹栿版497

擗簾竿498

護殿閣簷竹網木貼498

第三節小木作制度三500

平棊、平暗500

鬥八藻井、小鬥八藻井502

拒馬叉子502

叉子502

鉤闌(重臺鉤闌、單鉤闌)505

棵籠子509

井亭子510

牌511

第四節小木作制度四514

佛道帳514

龜脚514

帳身515

天宮樓閣515

山華蕉葉造518

佛道帳芙蓉瓣518

第五節小木作制度五520

牙脚帳520

九脊小帳522

壁帳523

第六節小木作制度六526

轉輪經藏526

壁藏528

第十一章

房屋裝飾裝修(下):彩畫作制度

導言536

第一節五彩遍裝537

一般規則537

華文九品538

瑣文六品538

華文及其內形象繪製543

飛仙、飛禽、走獸、雲文548

五彩遍裝之制551

五彩遍裝之柱、額部分558

第二節碾玉裝561

碾玉裝之梁、栱部分561

第三節青綠疊暈棱間裝564

第四節解綠裝潢屋舍(解綠結華裝附)564

第五節丹粉刷飾及黃土刷飾564

第六節雜間裝565

碾玉裝之梁、栱部分561

第三節青綠疊暈棱間裝564

第四節解綠裝潢屋舍(解綠結華裝附)564

第五節丹粉刷飾及黃土刷飾564

第六節雜間裝565

NT$2599

【未來之境:紮哈·哈迪德建築事務所設計展】

NT$2250

【2025日本空間設計年鑒】(日文原版)

NT$1750

【穿牆透壁】(增訂版)

NT$3150

【全屋定制風格設計】(禪意中式●清新北歐●美式輕奢●現代極簡)

NT$1880

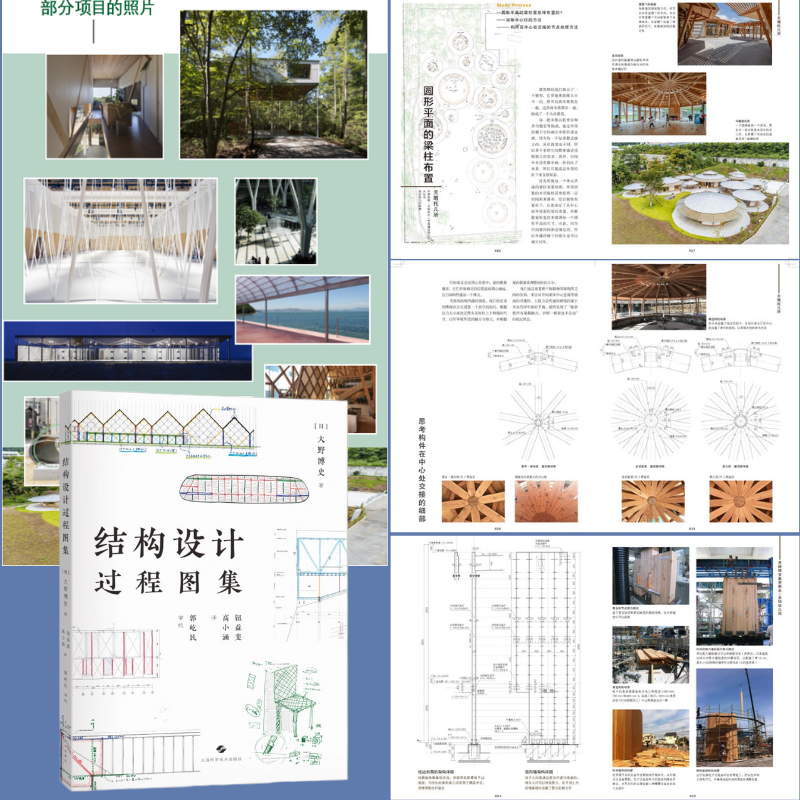

【結構設計過程圖集】+【建築設計的背後邏輯】

NT$5999

【室內設計工藝構造手册】(六册)

NT$2399

【普里茲克建築獎獲獎建築師心得自述】(沒有一本書能讓你走近如此真實的他們)

NT$1399

青山築境:【鄉村文旅建築設計】+【建築師的鄉村設計】

NT$1850

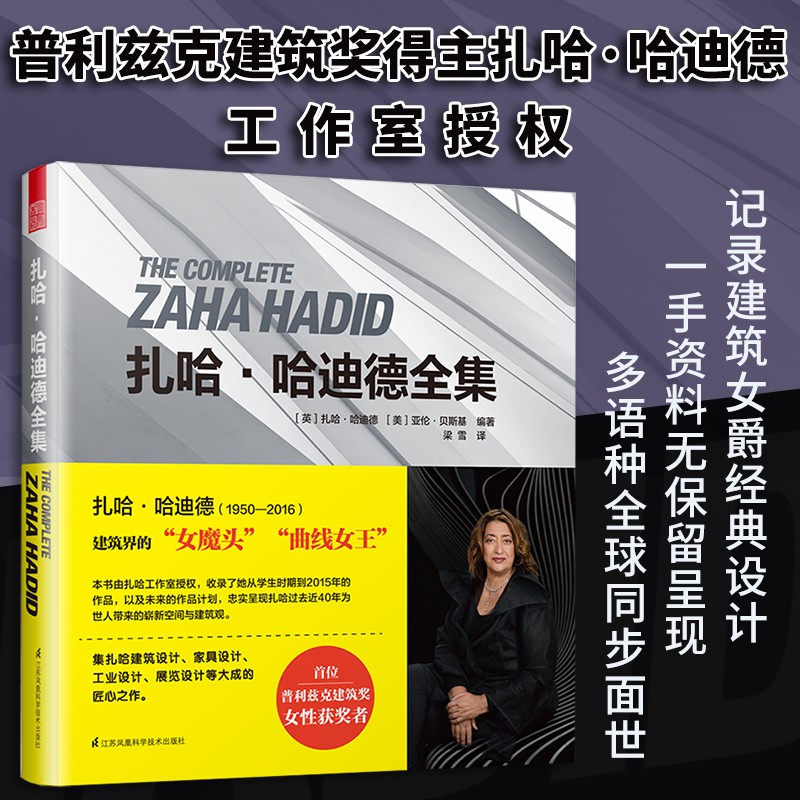

建築女爵:【扎哈·哈迪德全集】

NT$1750

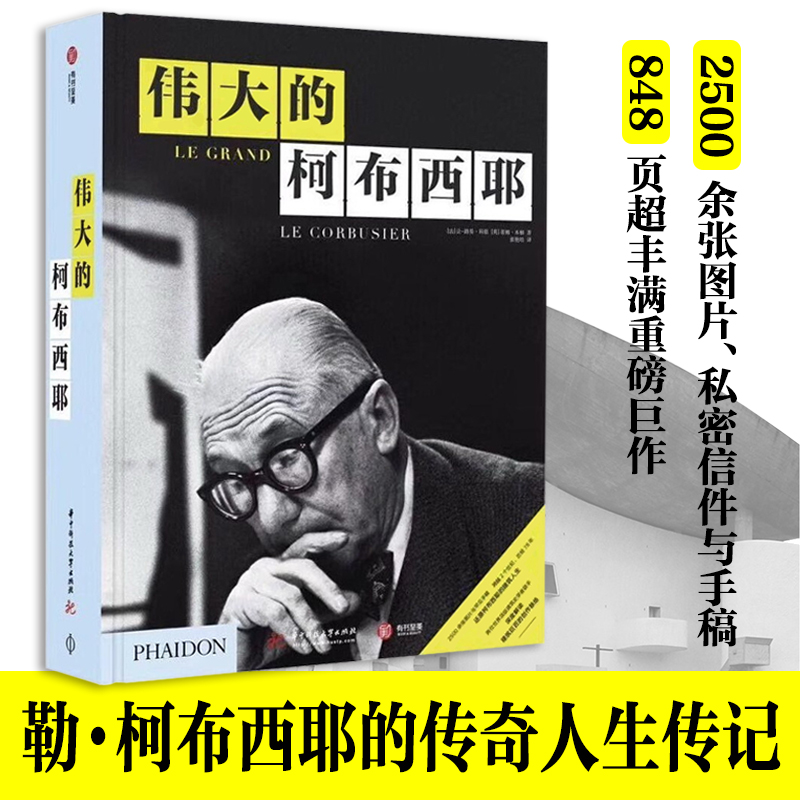

歐洲專家深度解讀建築大師:【偉大的柯布西耶】

NT$1450

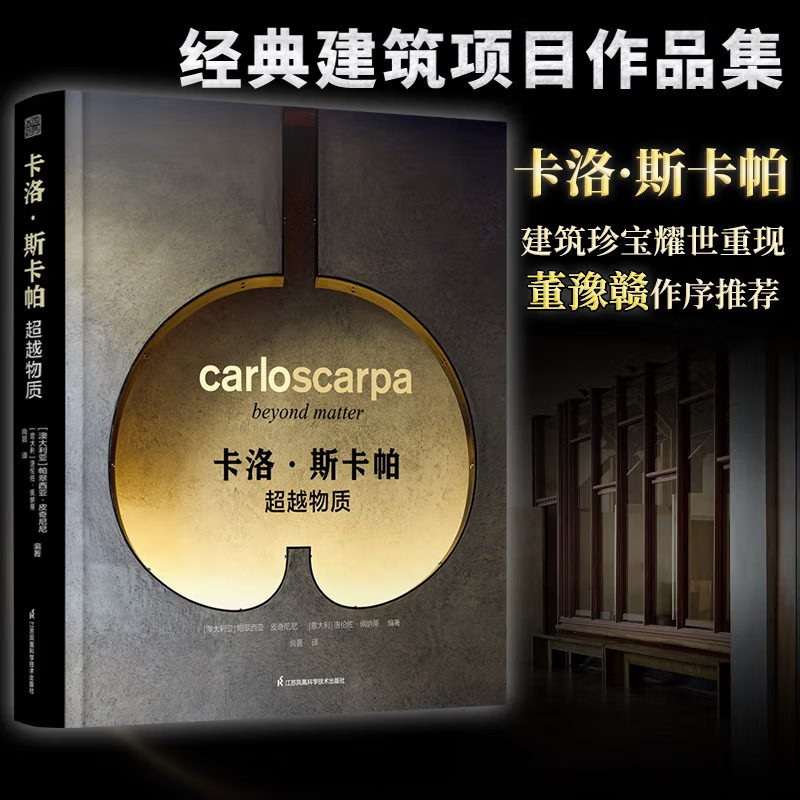

【卡洛.斯卡帕】(超越物質)

NT$1399

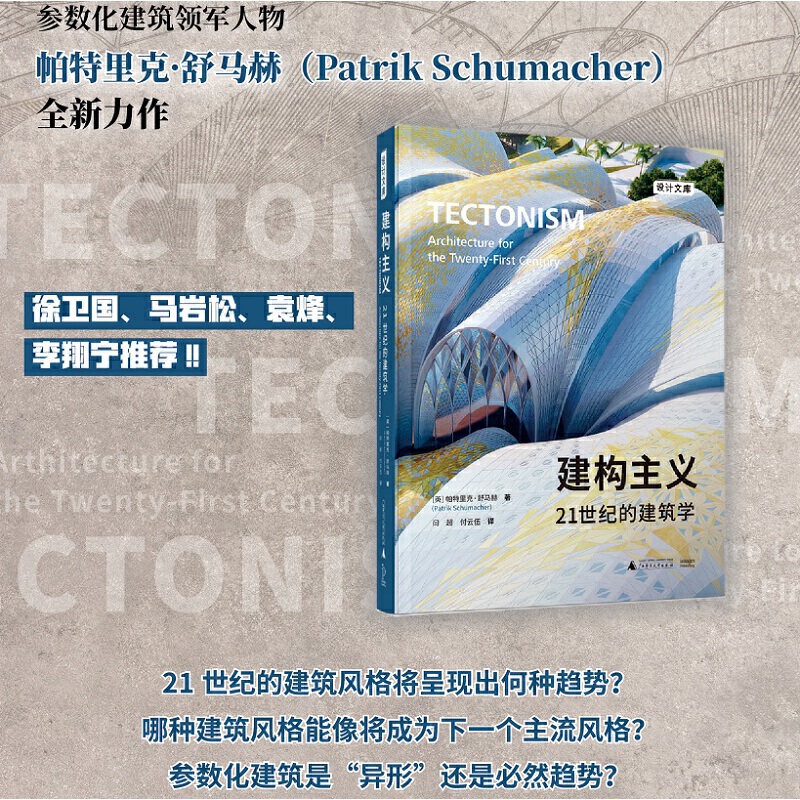

【建構主義:21世紀的建築學】

NT$1899

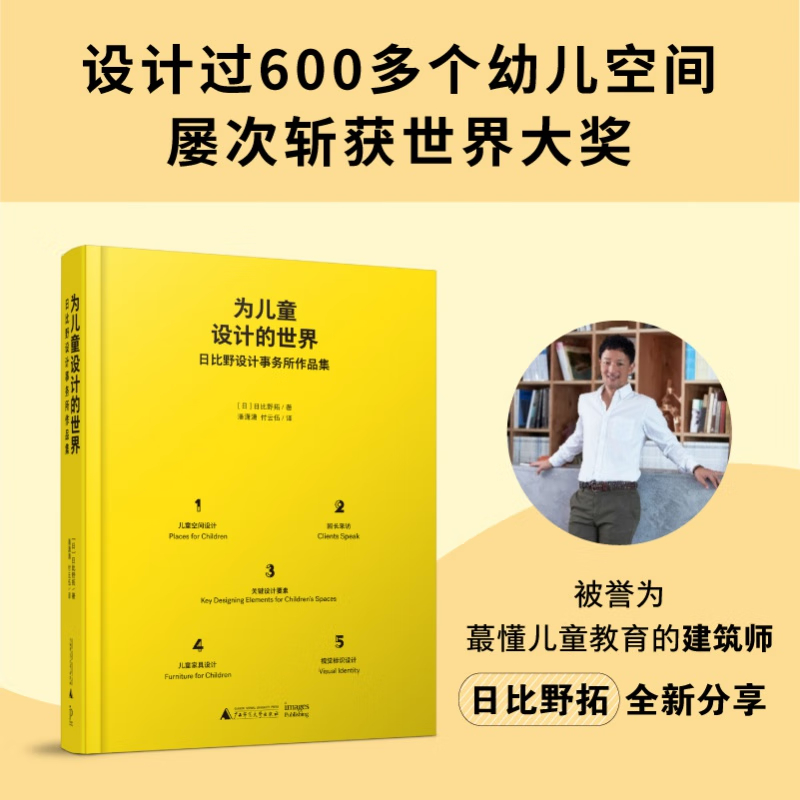

【為兒童設計的世界】(日比野設計事務所作品集)

NT$2250

梁思成:【圖像中國建築史】+【清式營造則例圖版】+【宋營造法式圖注】

NT$1899

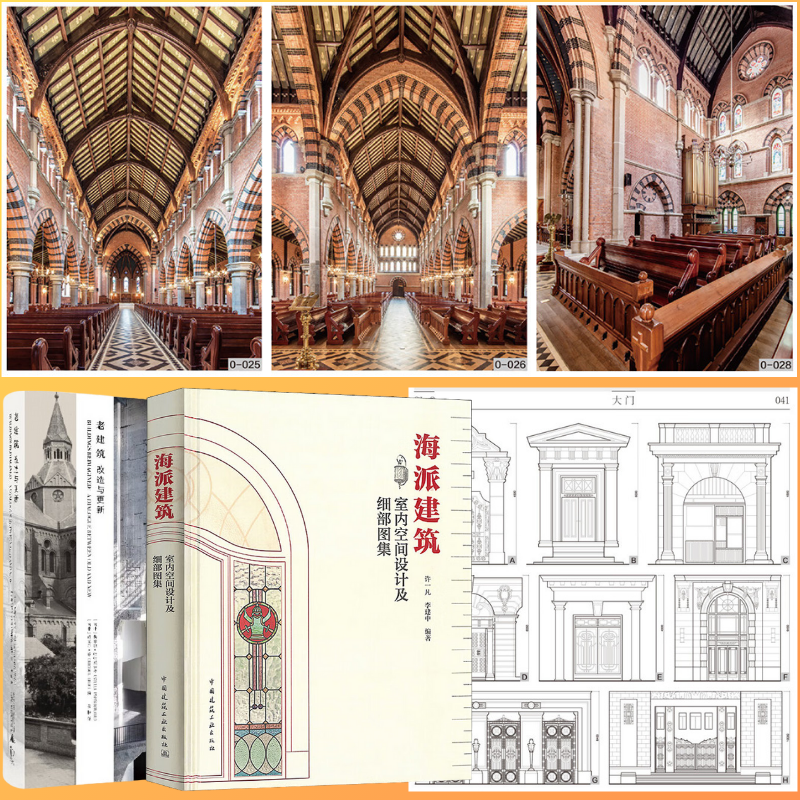

【海派建築室內空間設計及細部圖集】(滬上建築風格)

NT$3800

李興鋼勝景幾何三部【行者圖語/勝景幾何論稿/李興鋼2001-2020】(當代大師建築設計作品集)

NT$1800

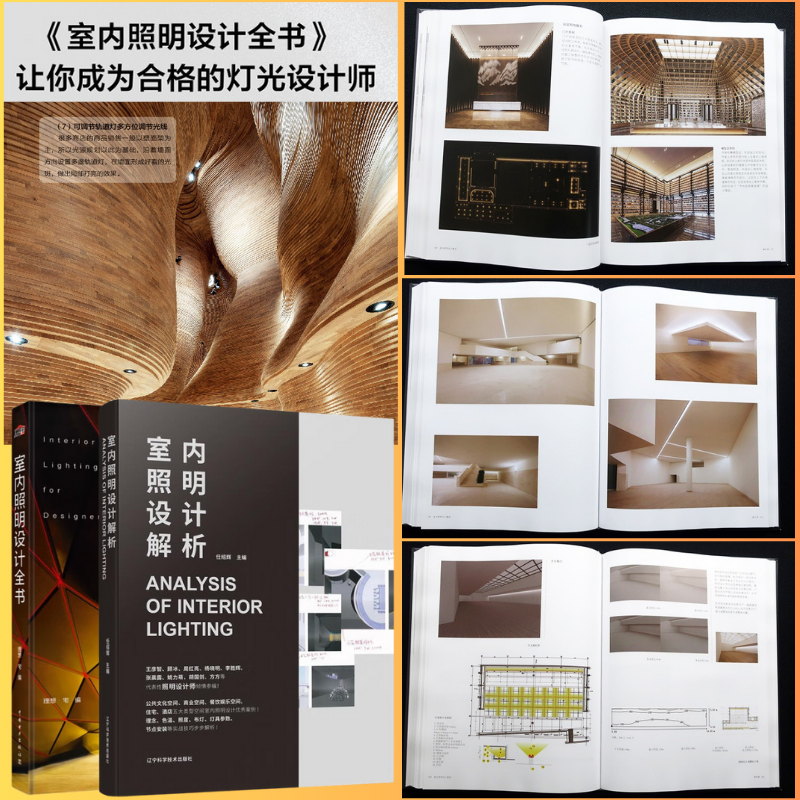

【室內照明設計解析】(餐飲娛樂空間住宅飯店五大類型)

NT$2150

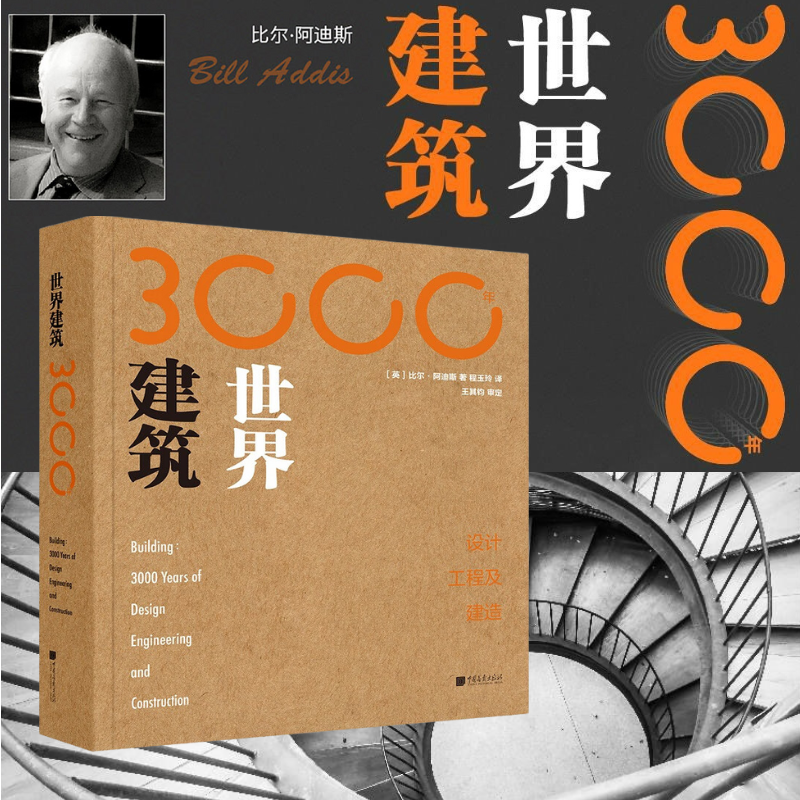

【世界建築3000年:設計、工程及建造】

NT$2050

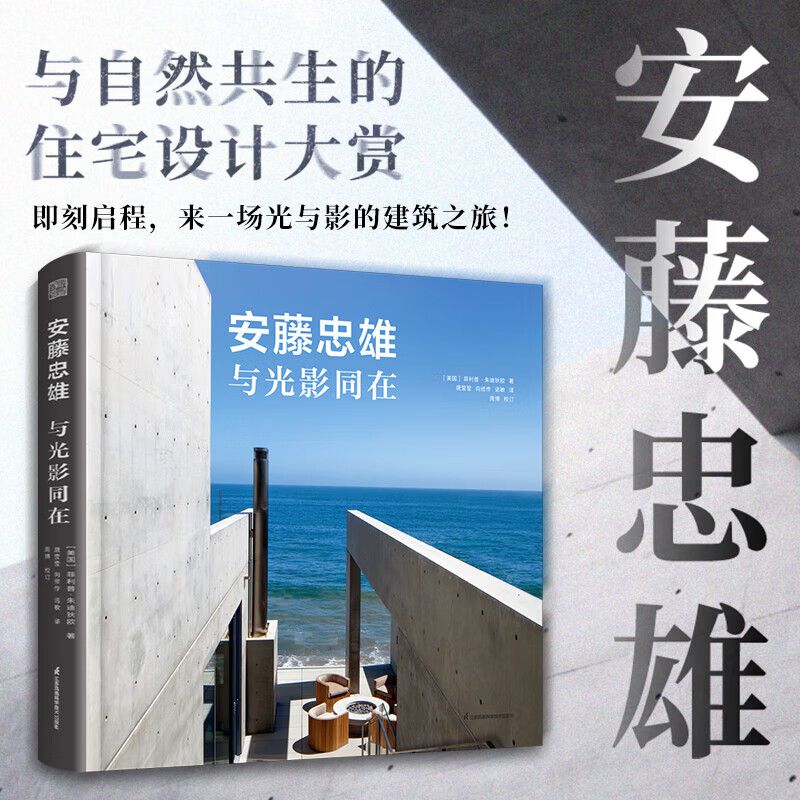

2023重磅新品:安藤忠雄【與光影同在】(11個住宅作品含手稿圖建築大師親自作序)

NT$2550

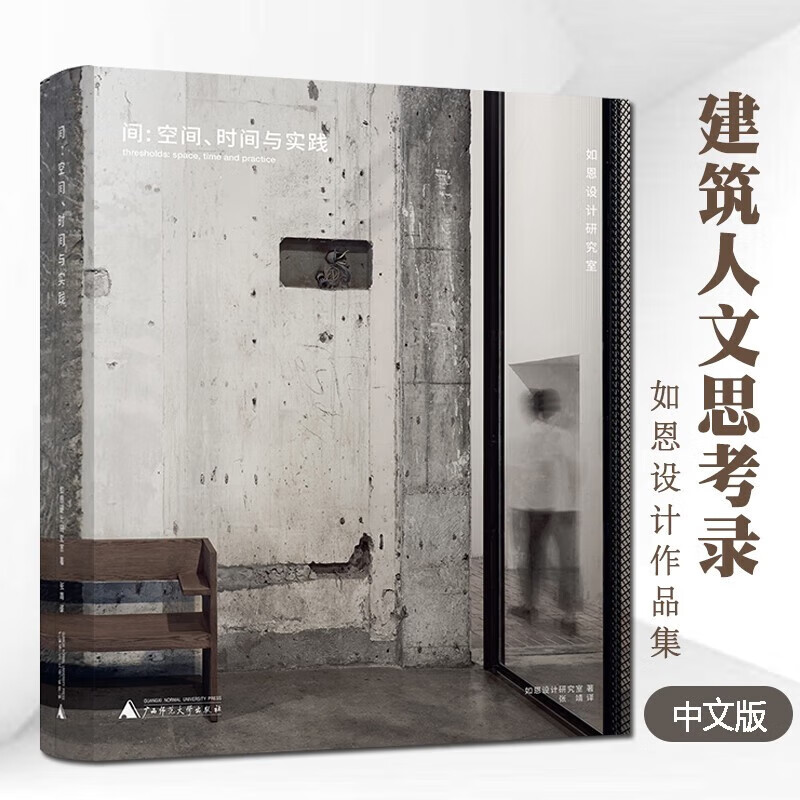

建築人文思考錄:【間、空間時間與實踐】