【光刻技術】(原著第二版)

內容簡介

本書詳細介紹了電晶體晶片製造中的核心技術——光刻技術。 主要內容括驅動光學光刻的基本方程和參數的相關知識、曝光系統和成像基礎理論、光刻系統組件、工藝和化科技等; 深入分析了光刻技術的發展前景,詳述了浸沒式光刻與紫外(EUV)光刻。

本書(第二版)別融合了作者在研究、教學以及級大批量製造方面的獨經驗,新增了關於接近式曝光方面的全新內容,同時更新並擴展了曝光系統、成像、曝光-離焦(E-D)法、硬體組件、工藝和化以及EUV光刻和浸沒式光刻等方面的資料。

本書可供電晶體光刻領域的工程師、管理者以及研究人員閱讀,還可作為高校微電子、光學工程、集成電路等相關學科的參攷教材。

作者簡介

林本堅(Burn J. Lin)博士是臺灣清華大學(清大)特聘研究講座教授和台積電(TSMC)-清大聯合研發中心主任。 2000年加入台積電擔任資深處長,2011年至2015年擔任副總經理和傑出科技院士。 早年間,自1970年加入美國IBM T.J. Watson研究中心後,在IBM公司擔任過各種科技和管理職務。 半個世紀以來,他一直在拓展光學光刻技術的極限。 1991年,他創建了Linnovation,Inc.,至今仍是該公司的首席執行官。

林博士是Journalof Micro/Nanolithography,MEMS,and MOEMS的創刊主編,美國國家工程院院士,中國臺灣“中研院”院士、臺灣工業技術研究院院士,IEEE和SPIE終身會士,臺灣交通大學和臺灣大學聯合特聘教授,俄亥俄大學和臺灣大學傑出校友。 林博士獲得的榮譽有2018年未來科學大獎數學與計算機科學獎,2017年SPIE獎(因在1987年創辦了光學微光刻會議),2013年IEEE西澤潤一獎,2010年首個SEMI IC傑出成就獎,2009年IEEE Cledo Brunetti獎,2009年Benjamin G. Lamme功勳成就獎,2007年工業技術進步獎,2006年傑出光學工程獎,2005年VLSI Research Inc.的晶片製造行業全明星最有價值專家,2005年臺灣兩位最佳研發經理之一,2004年PWY基金會傑出研究獎,2004年首届SPIE Frits Zernike獎,2003年傑出科技工作者獎,2002年臺灣十大最佳工程師獎; 在他的職業生涯中,還獲得過兩次台積電創新獎、十次IBM發明獎和一次IBM傑出科技貢獻獎。

林博士在許多方面一直在開拓:深紫外光刻技術(1975年以來),多層光刻膠體系(1979年以來),2D部分相干成像類比(1980年以來),曝光-離焦方法(1980年以來),分辯率和焦深的比例方程(1986年以來),k1降低(1987年以來),1×掩模限制的證明(1987年以來),光學成像中的振動(1989年以來),接觸孔電量測(1989年以來),X射線接近式曝光的E-G樹(1990年以來),掩模反射率對成像影響的實驗演示(1990年以來),透鏡最佳NA(1990年以來),衰减型相移掩模(1991年以來),Signamization科技(1996年以來), LWD-η和LWD-β(1999年以來),分辯率和焦深的非近軸比例方程(2000年以來),193nm浸沒式光刻(2002年以來),偏振相關雜散光(2004年以來)。 他的創新和研究工作跨越了21代光刻技術,從5000nm節點開始,一直延伸到5nm節點。

林博士撰寫了兩本書以及其他書中的三章內容,發表了132篇以上文章,其中71篇他是唯一或第一作者,還擁有88項美國專利。

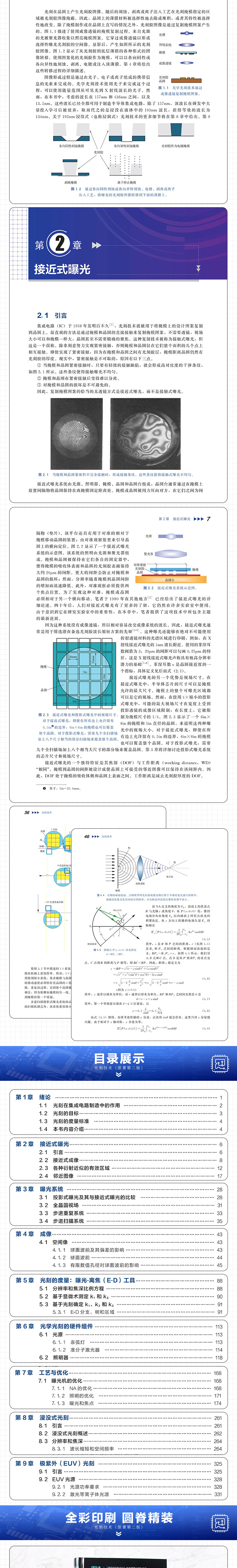

目錄

第1章緒論1

1.1光刻在集成電路製造中的作用2

1.2光刻的目標3

1.3光刻的度量標準4

1.4本書內容介紹4

第2章接近式曝光6

2.1引言6

2.2接近式成像8

2.3各種繞射近似的有效區域12

2.4鄰近影像17

2.5E-G圖22

2.6小結26

參考文獻26

第3章曝光系統28

3.1投影式曝光及其與接近式曝光的比較28

3.2全晶圓視場31

3.3步進重複系統33

3.4步進掃描系統35

3.5縮小系統和1×系統39

3.6縮小系統製造的1×掩模40

3.7小結41

參考文獻41

第4章成像43

4.1空間像43

4.1.1球面波前及其偏差的影響43

4.1.2球面波前44

4.1.3有限數值孔徑對球面波前的影響45

4.1.4球面波前的偏差49

4.1.5從掩模圖案成像53

4.1.6空間頻率58

4.1.7成像結果62

4.2反射和折射影像66

4.2.1掩模反射和折射影像的評估方法66

4.2.2多次反射對焦深的影響67

4.3潜像68

4.4光刻膠影像68

4.4.1A、B、C係數71

4.4.2集總參數模型73

4.4.3β與η80

4.5從空間像到光刻膠影像81

4.6轉移影像82

4.6.1各向同性刻蝕82

4.6.2各向異性刻蝕83

4.6.3剝離83

4.6.4離子注入84

4.6.5電鍍85

參考文獻85

第5章光刻的度量:曝光-離焦(E-D)工具88

5.1分辯率和焦深比例方程88

5.2基於顯微術測定k1和k390

5.3基於光刻確定k1、k2和k391

5.3.1E-D分支、樹和區域91

5.3.2E-D視窗、DOF和曝光裕度92

5.3.3使用E-D視窗確定k1、k2和k393

5.4k1、k2和k3作為歸一化的橫向和縱向尺寸組織94

5.5E-D工具95

5.5.1構建E-D樹95

5.5.2曝光軸使用對數比例的重要性98

5.5.3橢圓E-D視窗98

5.5.4CD居中的E-D視窗與全CD範圍的E-D視窗99

5.5.5E-D視窗和CD控制100

5.5.6E-D工具的應用101

參考文獻111

第6章光學光刻的硬體組件113

6.1光源113

6.1.1汞弧燈113

6.1.2準分子雷射器114

6.2照明器118

6.2.1科勒照明系統118

6.2.2離軸照明119

6.2.3任意照明119

6.3掩模119

6.3.1掩模襯底和吸收體121

6.3.2護膜121

6.3.3掩模的關鍵參數122

6.3.4相移掩模124

6.4成像透鏡130

6.4.1典型透鏡參數130

6.4.2透鏡配寘131

6.4.3透鏡像差133

6.4.4透鏡加工134

6.4.5透鏡維護134

6.5光刻膠135

6.5.1分類135

6.5.2光與光刻膠的相互作用145

6.5.3顯影的光刻膠影像149

6.5.4抗反射塗層152

6.6晶圓158

6.7晶圓臺159

6.8對準系統160

6.8.1離軸對準和通過透鏡對準161

6.8.2逐場、全域和增强全域對準162

6.8.3明場和暗場對準163

6.9小結163

參考文獻163

第7章工藝與化168

7.1曝光機的化168

7.1.1NA的化168

7.1.2照明的化171

7.1.3曝光和焦點174

7.1.4焦深預算174

7.1.5曝光機的產率管理181

7.2光刻膠工藝186

7.2.1光刻膠塗覆186

7.2.2光刻膠烘焙189

7.2.3光刻膠顯影192

7.2.4光刻膠影像的高寬比194

7.2.5環境污染195

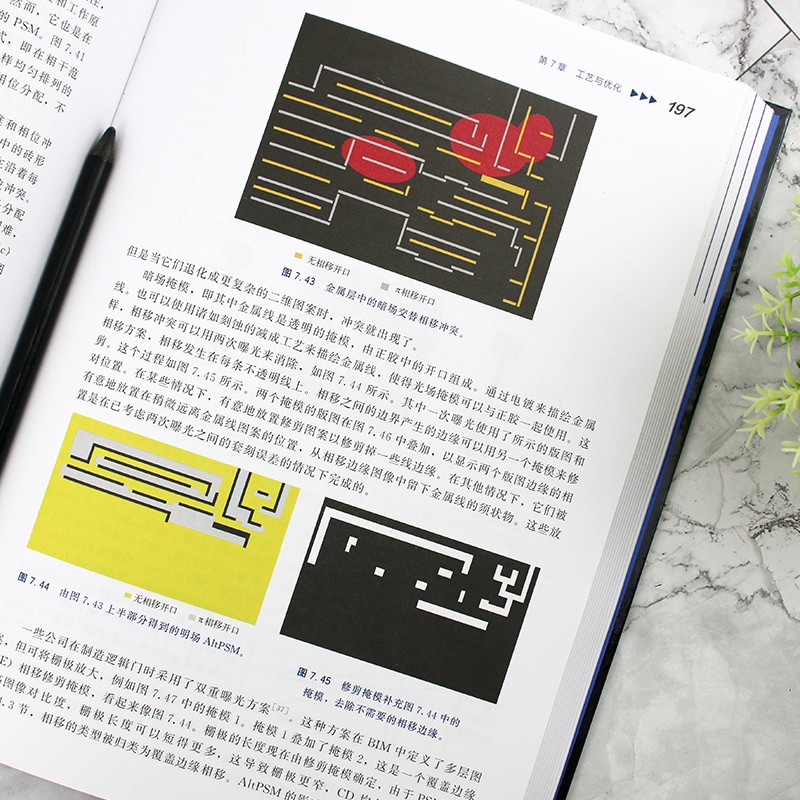

7.3k1降低195

7.3.1相移掩模195

7.3.2離軸照明204

7.3.3散射條220

7.3.4光學鄰近效應校正225

7.4偏振照明235

7.5多重圖案化235

7.5.1多重圖案化科技原理235

7.5.2MPT工藝238

7.5.3MPT版圖239

7.5.4雙重圖案化科技的G規則240

7.5.5打-解科技241

7.5.6分辯率倍增理論說明242

7.5.7MPT的套刻考慮243

7.5.8克服雙重成像的產率損失243

7.6CD均勻性245

7.6.1CD不均勻性分析245

7.6.2CDU的改進250

7.7對準和套刻252

7.7.1對準和套刻標記252

7.7.2使用量測數據進行對準253

7.7.3評估場間和場內套刻誤差成分254

參考文獻257

第8章浸沒式光刻261

8.1引言261

8.2浸沒式光刻概述262

8.3分辯率和焦深264

8.3.1波長縮短和空間頻率264

8.3.2分辯率比例方程和焦深比例方程265

8.3.3使用浸沒式系統分辯率和焦深265

8.3.4浸沒式系統中的NA266

8.4多層介質的焦深266

8.4.1多層介質中的透射和反射266

8.4.2晶圓離焦運動的影響268

8.4.3繞射焦深270

8.4.4所需焦深271

8.4.5可用焦深271

8.4.6耦合介質的選折射率272

8.4.7分辯率和繞射焦深之間的權衡273

8.5光學成像中的偏振274

8.5.1不同偏振的成像274

8.5.2雜散光281

8.6浸沒式系統和組件291

8.6.1浸沒式系統的配寘291

8.6.2浸沒介質293

8.6.3浸沒透鏡295

8.6.4浸沒介質中的氣泡295

8.6.5掩模299

8.6.6亞波長3D掩模299

8.6.7光刻膠300

8.7浸沒式光刻對工藝的影響301

8.7.1浸沒式光刻的類比301

8.7.2多晶矽層303

8.7.3接觸層305

8.7.4金屬層307

8.7.5對三個科技節點的建議308

8.8浸沒式光刻技術實踐309

8.8.1曝光結果309

8.8.2减少缺陷311

8.8.3監測浸沒罩和殊路線312

8.8.4其他缺陷减少方案316

8.8.5結果317

8.9浸沒式光刻的延伸319

8.9.1高折射率資料319

8.9.2固體浸沒式掩模319

8.9.3偏振照明320

8.9.4多重圖案化320

8.10小結320

參考文獻321

第9章紫外(EUV)光刻325

9.1引言325

9.2EUV光源328

9.2.1光源功率要求328

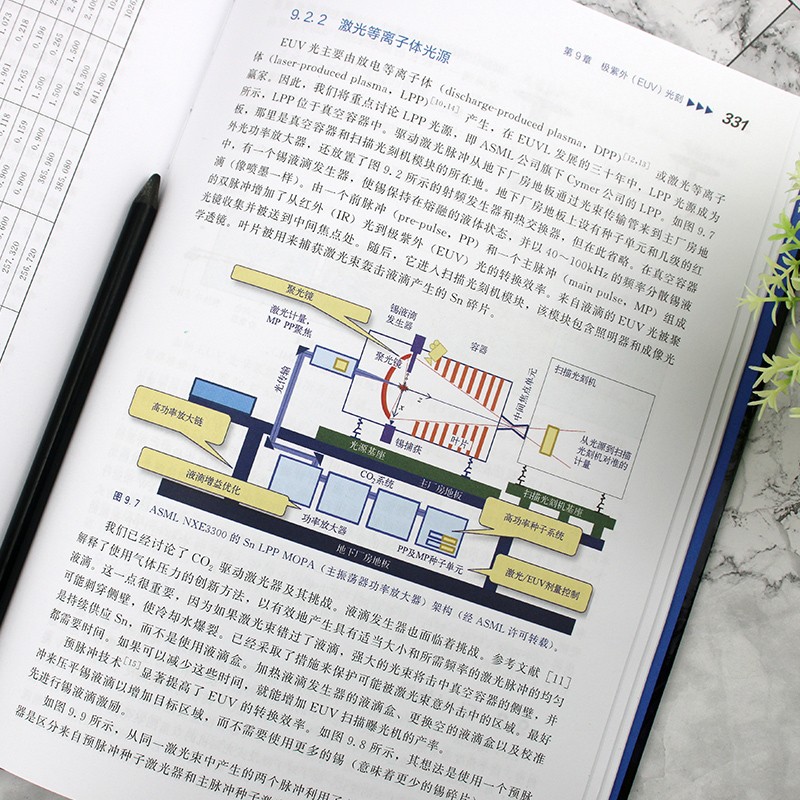

9.2.2雷射电浆光源331

9.2.3EUV系統的輸入功率要求332

9.3EUV掩模332

9.3.1EUV掩模的配寘333

9.3.2斜入射對掩模的影響333

9.3.3EUV掩模的337

9.3.4EUV護膜338

9.4EUVL分辯率增强科技339

9.4.1EUV柔性照明339

9.4.2EUV鄰近效應校正341

9.4.3EUV多重圖案化341

9.4.4EUV相移掩模341

9.5EUV投影光學器件345

9.6EUV光刻膠346

9.6.1EUV光刻膠曝光機制347

9.6.2化學放大EUV光刻膠348

9.6.3非化學放大EUV光刻膠349

9.7EUVL的延伸351

9.7.1每個科技節點的光刻膠靈敏度、產率和功率351

9.7.2新增NA353

9.8EUVL小結354

9.9光刻技術展望354

參考文獻355

附錄360

附錄A基於光刻應用的有效區域評估方法360

附錄B中英文術語367

-----------------------------

【電晶體先進光刻理論與科技】

內容簡介

本書是電晶體先進光刻領域的綜合性著作,介紹了當前主流的光學光刻、先進的極紫外光刻以及下一代光刻技術。 主要內容涵蓋了光刻理論、工藝、資料、設備、關鍵部件、分辯率增强、建模與模擬、典型物理與化學效應等,包括光刻技術的前沿進展,還總結了極紫外光刻的特點、存在問題與發展方向。 書中融入了作者對光刻技術的寶貴理解與認識,是作者多年科研與教學經驗的結晶。

本書適合從事光刻技術研究與應用的科研與工程技術人員閱讀,可作為高等院校、科研院所相關領域的科研人員、教師、研究生的參考書,也可作為微電子、光學工程、微納加工、材料工程等專業大學生的參攷教材,還可為晶片製造領域的科技工作者與管理人員提供參攷。

作者簡介

作者簡介安德裏亞斯•愛德曼

國際光學工程學會(SPIE)會士,德國弗勞恩霍夫(Fraunhofer)協會系統集成與元件研究所計算光刻和光學組學術帶頭人,德國埃爾朗根-紐倫堡大學客座教授。 擁有25年以上光學光刻與極紫外光刻研發經驗。 多次擔任國際光學工程學會光學光刻與光學設計國際會議主席,是Fraunhofer國際光刻模擬技術研討會組織者。 為Dr. LiTHO等多款先進光刻模擬軟件的研發與發展做出了重要貢獻。

譯者簡介李思坤

中國科學院上海光學精密機械研究所研究員,博士生導師。 長期從事電晶體光學光刻與極紫外光刻技術研究,主持多項國家科技重大專項、張江實驗室、國家自然科學基金、上海市自然科學基金專案/課題/子課題,發表SCI/EI檢索學術論文110餘篇,獲授權發明專利40餘項,多項專利已轉移至國內集成電路製造裝備與軟件生產企業,合著出版學術專著2部,參與編著我國首部全工具鏈《EDA技術白皮書》,多次受邀作國內外邀請/特邀學術報告。

目錄

第1章光刻工藝概述1

1.1從微電子器件的微型化到奈米科技1

1.2發展歷程3

1.3步進掃描投影光刻機的空間像5

1.4光刻膠工藝8

1.5工藝特性參數10

1.6總結.16

參考文獻17

第2章投影光刻成像理論19

2.1投影光刻機19

2.2成像理論20

2.2.1傅立葉光學描述方法20

2.2.2傾斜照明與部分相干成像24

2.2.3其他成像模擬方法28

2.3阿貝-瑞利準則28

2.3.1分辯率極限與焦深29

2.3.2結論33

2.4總結36

參考文獻36

第3章光刻膠38

3.1光刻膠概述、常見反應機制與唯象描述39

3.1.1光刻膠的分類39

3.1.2重氮萘醌類光刻膠41

3.1.3最先進的正性化學放大光刻膠42

3.1.4唯象模型44

3.2光刻工藝與建模方法45

3.2.1光刻工藝簡介46

3.2.2曝光46

3.2.3後烘49

3.2.3.1重氮萘醌光刻膠50

3.2.3.2化學放大光刻膠50

3.2.4化學顯影52

3.3建模方法與緊湊光刻膠模型56

3.4負性與正性光刻膠資料與工藝59

3.5總結63

參考文獻64

第4章光學分辯率增强科技70

4.1離軸照明70

4.1.1線空圖形的最佳離軸照明72

4.1.2適用於接觸孔陣列的離軸照明73

4.1.3由傳統和參數化光源形狀到自由照明75

4.2光學鄰近效應修正76

4.2.1孤立-密集圖形偏差的補償76

4.2.2線端縮短的補償79

4.2.3從基於規則的OPC到基於模型的OPC,再到反向光刻79

4.2.4 OPC模型與工藝流程82

4.3相移掩模83

4.3.1强相移掩模:交替型相移掩模84

4.3.2衰减型相移掩模89

4.4光瞳濾波92

4.5光源掩模優化94

4.6多重曝光科技97

4.7總結99

參考文獻100

第5章資料驅動的分辯率增强科技106

5.1分辯率極限回顧106

5.2非線性雙重曝光109

5.2.1雙光子吸收資料109

5.2.2光閾值資料110

5.2.3可逆對比度增强資料110

5.3雙重與多重圖形科技112

5.3.1光刻-刻蝕-光刻-刻蝕112

5.3.2光刻-凍結-光刻-刻蝕114

5.3.3自對準雙重圖形科技115

5.3.4雙重顯影科技115

5.3.5雙重或多重圖形科技的選擇116

5.4導向自組裝117

5.5薄膜成像科技121

5.6總結123

參考文獻123

第6章極紫外光刻129

6.1光源130

6.2 EUV和多層膜薄膜中的光學資料特性132

6.3掩模135

6.4光刻機與成像139

6.5光刻膠143

6.6掩模缺陷144

6.7 EUV光刻的光學分辯率極限147

6.7.1 6.xnm波長EUV光刻(BEUV光刻)147

6.7.2高數值孔徑光刻148

6.7.3减小工藝因數k1:EUV光刻分辯率增强科技151

6.8小結152

參考文獻153

第7章無需投影成像的光學光刻. 163

7.1無投影物鏡的光學光刻:接觸式與接近式光刻技術163

7.1.1成像及分辯率極限164

7.1.2科技實現166

7.1.3先進的掩模對準光刻169

7.2無掩模光學光刻172

7.2.1干涉光刻173

7.2.2雷射直寫光刻176

7.3無繞射極限的光學光刻180

7.3.1近場光刻180

7.3.2光學非線性光刻183

7.4三維光學光刻187

7.4.1灰度光刻187

7.4.2三維干涉光刻189

7.4.3立體光刻與3D微列印科技190

7.5關於無光光刻的幾點建議193

7.6總結193

參考文獻194

第8章光刻投影系統:進階主題206

8.1實際投影系統中的波像差206

8.1.1澤尼克多項式描述方法206

8.1.2波前傾斜211

8.1.3離焦像差212

8.1.4像散212

8.1.5彗差213

8.1.6球差216

8.1.7三葉像差217

8.1.8澤尼克波像差總結218

8.2雜散光219

8.2.1常數雜散光模型219

8.2.2基於功率譜密度的雜散光模型220

8.3高NA投影光刻中的偏振效應223

8.3.1掩模偏振效應224

8.3.2成像中的偏振效應. 224

8.3.3光刻膠與矽片膜層資料介面引起的偏振效應226

8.3.4投影物鏡偏振效應與向量光刻成像模型.229

8.3.5偏振照明.230

8.4步進掃描投影光刻機中的其他成像效應231

8.5總結232

參考文獻232

第9章光刻中的掩模形貌效應與矽片形貌效應236

9.1嚴格電磁場模擬方法238

9.1.1時域有限差分法239

9.1.2波導法241

9.2掩模形貌效應243

9.2.1掩模繞射分析244

9.2.2斜入射效應247

9.2.3掩模引起的成像效應248

9.2.4 EUV光刻中的掩模形貌效應與緩解策略252

9.2.5三維掩模模型256

9.3矽片形貌效應258

9.3.1底部抗反射塗層的沉積策略259

9.3.2多晶矽線附近的光刻膠殘留260

9.3.3雙重圖形科技中的線寬變化261

9.4總結262

參考文獻262

第10章先進光刻中的隨機效應269

10.1隨機變數與過程269

10.2現象272

10.3建模方法274

10.4內在聯系與影響276

10.5總結279

參考文獻279

附錄285

附錄1名詞中英文對照285

附錄2縮略語中英文對照301

NT$1499

【DeepSeek高效使用秘笈:藍寶書+紅寶書】(套裝3册)

NT$1499

【低空無人機集羣科技】

NT$2150

無人機系統成像與感知:【控制與效能+部署與應用】

NT$1799

【超大規模集成電路物理設計:從圖分割到時序收斂】+【專用集成電路低功耗入門:分析、科技和規範】

NT$1799

【電晶體幹法刻蝕科技】

NT$1399

【車規級晶片科技】

NT$2750

【電晶體幹法刻蝕科技:原子層工藝】

NT$1999

【質子交換膜燃料電池基礎與效能計算】+【質子交換膜燃料電池混合動力、故障診斷和預測】

NT$1800

【MEMS三維晶片集成科技】+【電晶體先進光刻理論與科技】

NT$3300

集成電路系列:【矽通孔三維封裝技術】+【功率電晶體封裝技術】+【集成電路先進封裝資料】+【集成電路系統級封裝】

NT$2700

電子工程師:【元器件應用寶典】+【九大系統電路識圖寶典】+【電路板技能速成寶典】

NT$3000

新概念類比電路:【電晶體、運放和負反饋+頻率特性和濾波器+信號處理和源電路】

NT$3300

美國機械工程手冊第29版:【基礎卷】+【零部件卷】(套裝兩册,質重4公斤)

NT$2250

【納米集成電路FinFET器件物理與模型】+【氮化鎵功率晶體管 器件、電路與應用】+【半導體工程導論】

NT$2680

【CMOS集成電路EDA科技】+【CMOS類比集成電路版圖設計:基礎、方法與驗證】+【集成功率器件設計及TCAD模擬】+【用於集成電路模擬和設計的FinFET建模基於BSIM-CMG標準】

NT$3150

【功率半導體器件封裝技術】+【氮化鎵功率器件資料、應用及可靠性】+【晶片設計CMOS類比集成電路版圖設計與驗證】+【晶片製造電晶體工藝與設備】

NT$2350

【功率電晶體基礎與工藝精講(第2版)】+【電晶體製造設備基礎與構造精講(第3版)】+【電晶體制造技術基礎精講(第4版)】

NT$2500

【繞射極限附近的光刻工藝】+【計算光刻與版圖優化】+【雷射熱敏光刻:原理與方法】

NT$1800

機械設計(原書第5版)

NT$2050

【代碼大全2】(全新中文紀念版)