光機領域世界經典著作第4版,由世界知名光機領域專家主編,給出多種設計方案,給出100多個設計實例

光機系統設計:【光機組件的設計和分析】卷I

內容簡介

《光機系統設計(原書第4版)》分兩卷、共19章。 本書為卷Ⅰ,由11章和附錄組成:第1章光機設計過程; 第2章環境影響; 第3章資料的光機性質; 第4章單透鏡安裝科技; 第5章多透鏡組件安裝科技; 第6章光窗、整流罩和濾光片的設計和安裝科技; 第7章棱鏡設計和應用; 第8章棱鏡安裝科技; 第9章小型反射鏡的設計和安裝科技; 第10章撓性裝置的運動學設計和應用科技; 第11章光機設計介面分析。

本書提供的科技內容與實例能够對軍事、航空航太和民用光學儀器應用中的設計概念、具體設計、開發、評估和使用提供有益指導。

本書可供在光電子領域中從事光學儀器設計、光學設計和光機結構設計的設計工程師、光機制造技術工程師、光機資料工程師閱讀,也可作為大專院校相關專業大學生、研究生和教師的參攷用書。

作者簡介

Paul R Yoder,Jr先生,先後畢業於美國賓夕法尼亞州亨丁頓市朱尼亞塔學院(Juniata College),獲物理學學士學位(1947年); 賓夕法尼亞州州立大學(Penn State University),獲物理學碩士學位(1950年)。 在美國陸軍法蘭克福軍工廠從事光學設計和光機工程設計工作(1951~1961)。 他曾在PerkinElmer公司工作(1961~1986),受聘為光學和光機工程方面的專家顧問(1986~2006); 是美國光學協會(OSA)和國際光學工程學會(SPIE)會員。 他參加了美國光學學會光學手册(OSA Handbook of Optics)(McGraw Hill,19952010)、光機工程手册(Handbook of Optomechanical Engineering)(CRC Press,1997)部分章節的編寫,並與Fischer和BTadicGaleb共同撰寫了《光學系統設計》(Optical System Design)(McGraw Hill,2008)一書,還出版了《光學儀器中光學零件的安裝技術》(Mounting Optics in Optical Instruments)(SPIE Press,20022008),也是本書前三版的作者; 發表了60多篇論文,獲得14項美國和外國專利,在國際光學工程學會(SPIE)、美國政府部門以及美國、歐洲和亞洲的工業部門舉辦過75場光學和光機工程方面的短訓班。

Daniel Vukobratovich先生,是美國亞利桑那州圖森市雷神(Raytheon)公司的一名(多學科)高級工程師和亞利桑那大學光學工程學院的兼職教授,主要研究領域是光機設計。 他發表了50多篇學術論文,參加了《紅外/電光系統手册》(IR/EO Systems Handbook)第4卷光機系統(SPIE Optical Engineering Press,1993)以及《光機工程手册》(Handbook of Optomechanical Engineering)(CRC Press,1997)相關章節的編寫工作; 在12個國家舉辦過光機方面的短訓班,被聘為40多家公司的顧問。 2011年,他與Paul Yoder先生共同撰寫了《SPIE′s Field Guide to Binoculars and Scopes》。 他是國際光學工程學會(SPIE)會員和光機工作小組的創辦成員; 獲得多項國際專利; 並且,由於在金屬基光學複合材料方面的貢獻而獲得R&D 100獎(美國科學雜誌《研究與發展》(R&D)主辦的創新獎,評選出過去一年全球100比特具創新和科技意義上的上市產品,也被譽為“科技創新奧斯卡獎”)。 他利用新型資料(金屬及複合材料,泡沫芯)主導研發了一系列超輕型望遠鏡以及太空梭STS95任務、火星觀察者、火星全球勘測者和遠紫外光譜探測儀(FUSE)的空間望遠鏡系統。

David Aikens先生,是美國康涅狄格州賈斯特市Savvy Optics公司的董事長。 該公司主要生產光學零件表面質量檢測設備。 他在光學工程和製造,尤其是光學設計領域工作了30多年; 長期以來,參與光學製圖和規範的標準化工作,擔任美國光學標準化委員會(ASC/OP)秘書,還擔任光學和電子光學標準化委員會的執行理事,審查美國和國際中所有與美國相關的標準化活動。 如卷Ⅰ第1章所述,DavidAikens先生已經為國際標準組織(ISO)和美國標準化組織提供了許多光學標準化活動的*新消息。

Jan Nijenhuis先生,是卷Ⅰ第10章的主要作者。 1980年,他以優異成績畢業於荷蘭代爾夫特理工大學航太工程系,獲得科學碩士; 之後,作為機械工程師加入荷蘭福克飛機的飛行控制系統設計團隊,並工作了8年; 然後,到荷蘭國家應用科學研究院(TNO)從事應用物理方面的研究,在空間、天文學和光刻儀器的設計和研發項目方面工作了25年; 現時,是荷蘭Nijenhuis精密工程公司的董事長。

Kevin ASawyer先生,在光機領域有30多年的工作經驗,主要從事轉接器(HSA)工程方面的工作。 他在航空工業界工作了28年,其中包括在美國國家航空航太局(NASA)阿姆斯研究中心工作的11年,作為專業顧問工作的9年,以及在美國洛克希德·馬丁公司工作的8年。 並且,他被聖約瑟州立大學機械工程系聘為兼職教授28年,講授過光機結構和真空工程相關的多門課程。 Sawyer先生,在聖約瑟州立大學獲得了機械工程、機械設計和控制科技的學士和碩士學位,1995年在亞利桑那大學獲得光機工程的博士學位。 他是美國機械工程師協會(ASME)的准會員,是美國加利福尼亞州注册專業工程師。 他主要負責第4版卷Ⅰ第1章有關科技項目的內容,並反復核對以確保其準確性和完整性。

David MStubbs先生,1976年獲得美國佛羅里達州墨爾本市佛羅里達理工大學機械工程系學士學位,此後在一些大學學習了大量的研究生課程。 其整個職業生涯都是在航空領域度過的,他先就職於美國斯佩裏飛行系統公司和麥道飛機公司,然後進入洛克希德公司飛機飛彈研究實驗室一直工作了34年。 David先生在合併成洛克希德·馬丁公司之前,領導著一個有30名工程師組成的光機工程團隊。 其經歷包括機械設計的所有階段:從概念研究到設計分析、硬體和測試。 他發表了23篇論文,獲得8項專利,目前正在設計科技上頗具挑戰性的光學系統。 David MStubbs先生在卷Ⅰ第1章中的貢獻主要是更新了*新的有關光機系統和儀器研發投資項目的設計研發實際資訊。

周海憲曾擔任613研究所總工程師,有海外留學背景,業內具有一定的學術影響力; 師從全國光學領域泰斗、清華大學金國判院士; 曾在我社出版翻譯光學科技圖書多種,頗受業內好評,數種產品均有重印。

目錄

原書第4版譯者序

原書第3版譯者序

原書第4版前言

作者簡介

第1章光機設計過程

1.1概述

1.2確定科技要求

1.3概念設計

1.4技術性能要求和設計約束

1.5初步設計

1.6設計分析和電腦建模

1.7誤差預估和公差

1.8試驗建模

1.9最終設計

1.10設計審查

1.11儀器製造

1.12最終產品評估

1.13編制設計檔案

1.14系統和並行工程

參考文獻

第2章環境影響

2.1概述

2.2影響產品效能的因素

2.2.1溫度

2.2.2壓力

2.2.3靜態變形和應力

2.2.4振動

2.2.5衝擊

2.2.6濕度

2.2.7腐蝕

2.2.8環境污染

2.2.9黴菌

2.2.10磨損、侵蝕和撞擊

2.2.11高能輻射和微小隕石

2.2.12雷射對光學元件的損傷

2.2.12.1基本原理

2.2.12.2折射表面和反射鏡

2.2.12.3資料和量測

2.2.12.4薄膜

2.2.12.5損傷探測

2.3光學件的環境測試

參考文獻

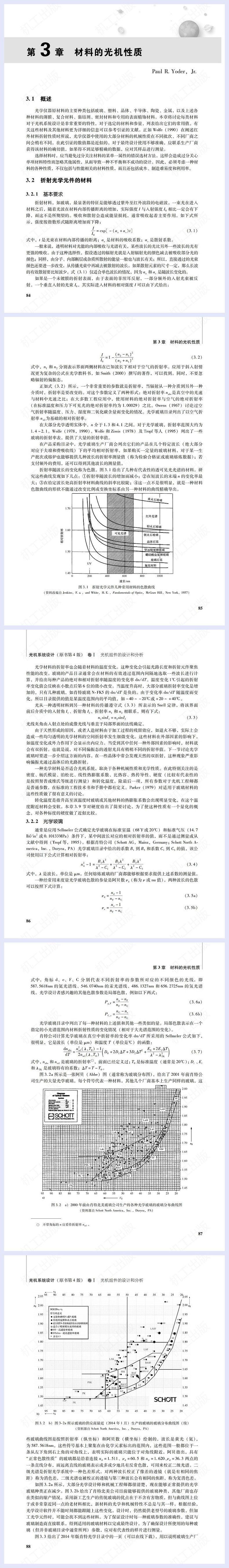

第3章資料的光機性質

3.1概述

3.2折射光學元件的資料

3.2.1基本要求

3.2.2光學玻璃

3.2.3光學塑膠

3.2.4光學晶體

3.2.4.1堿和鹼土金屬鹵化物

3.2.4.2玻璃及其他氧化物資料

3.2.4.3電晶體

3.2.4.4硫屬化物

3.2.4.5與光學資料熱特性相關的係數

3.3反射光學元件的資料

3.3.1高頻、中頻和低頻狀態下的平滑度

3.3.2穩定性

3.3.3硬度

3.3.4熱特性

3.4機械零件資料

3.4.1鋁

3.4.1.1鋁合金1100

3.4.1.2鋁合金2024

3.4.1.3鋁合金6061

3.4.1.4鋁合金7075

3.4.1.5鋁合金356

3.4.2鈹

3.4.3銅

3.4.3.1銅合金C10100

3.4.3.2銅合金C17200

3.4.3.3銅合金C360

3.4.3.4銅合金C260C

3.4.3.5格立德(GlidcopTM)銅合金

3.4.4因瓦合金和超因瓦合金

3.4.5鎂

3.4.6碳鋼

3.4.7不銹鋼

3.4.8鈦合金

3.4.9碳化矽

3.4.10矽

3.4.11複合材料

3.5黏合密封劑

3.5.1光學膠

3.5.1.1失液膠

3.5.1.2熱塑膠

3.5.1.3熱凝膠

3.5.1.4光凝膠

3.5.2物理特性

3.5.3透射特性

3.5.4光學表面膠合

3.5.5結構件黏合劑

3.5.5.1環氧樹脂

3.5.5.2聚氨酯橡膠黏合劑

3.5.5.3氰基丙烯酸鹽黏合劑

3.6密封膠

3.7光機資料專用膜層

3.7.1保護膜

3.7.1.1油漆

3.7.1.2電鍍和陽極鍍

3.7.1.3專用鍍膜

3.7.2光學發黑處理

3.7.3改進表面平滑度的鍍膜

3.7.3.1鍍鎳

3.7.3.2鍍鋁

3.8光機零件加工技術

3.8.1光學零件加工

3.8.2機械零件加工

3.8.2.1機械加工法

3.8.2.2鑄造法

3.8.2.3鍛造和壓延法

3.8.2.4複合材料加工和固化

3.8.3對加工工藝的綜合評估

3.9資料硬度

參考文獻

第4章單透鏡安裝科技

4.1概述

4.2共軸光學

4.3透鏡重量和重心

4.3.1透鏡重量計算

4.3.2透鏡重心

4.4低精度單透鏡安裝科技

4.4.1彈簧固定法

4.4.2滾邊(鏡座)安裝法

4.4.3卡環安裝法

4.5曲面邊緣透鏡安裝科技

4.6軸向預緊力計算方法

4.6.1一般考慮

4.6.2螺紋壓圈安裝法

4.6.3連續法蘭盤安裝法

4.6.4多懸臂式彈性卡環安裝法

4.6.5法蘭盤和彈簧卡環與透鏡的介面介面

4.7面接觸光機介面

4.7.1尖角介面

4.7.2相切介面

4.7.3超環面介面

4.7.4球形介面

4.7.5倒邊介面

4.8透鏡的彈性環安裝科技

4.9定心車裝配工藝(珀克法)

4.10透鏡的撓性安裝科技

4.11塑膠透鏡安裝科技

參考文獻

第5章多透鏡組件安裝科技

5.1概述

5.2多元件間隔分析

5.3定心車裝配工藝

5.4不包含運動零件的物鏡組件的安裝實例

5.4.1定焦望遠鏡目鏡

5.4.2紅外感測器物鏡

5.4.3電影放映物鏡

5.4.4低畸變投影物鏡

5.4.5大型天體照相物鏡組件

5.5包含運動零件的物鏡組件的安裝實例

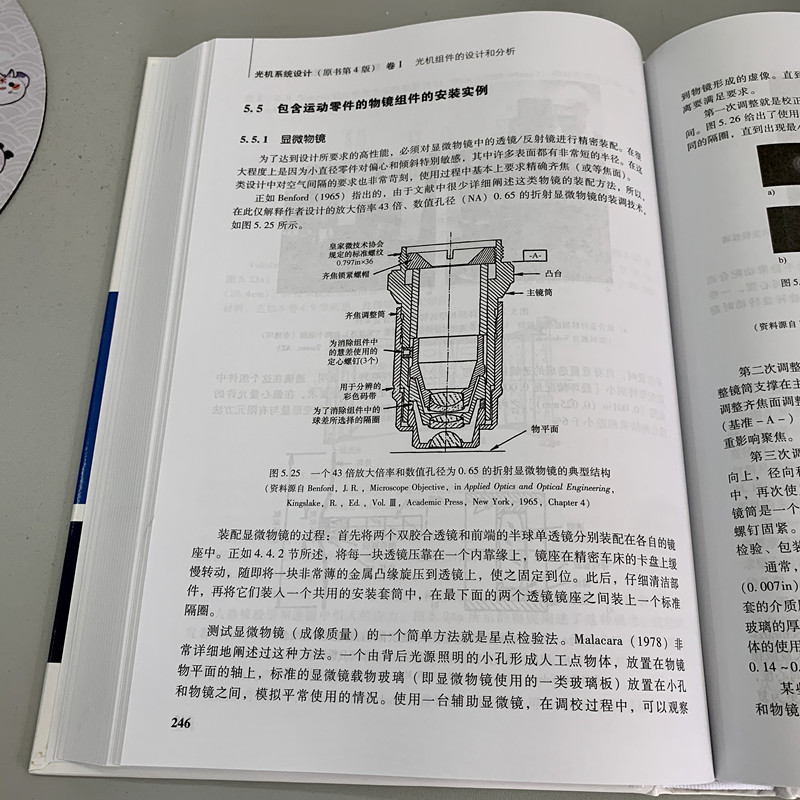

5.5.1顯微物鏡

5.5.2高衝擊負載用准直物鏡

5.5.3中紅外物鏡

5.5.4內調焦照相物鏡

5.5.5調焦雙目望遠鏡

5.5.6視度調節

5.5.7變焦物鏡

5.6塑膠光學組件

5.7透鏡的液體膠合科技

5.8折反射系統

5.8.1實心折反射物鏡

5.8.2折反式星探測儀

5.8.3折反式紅外物鏡

5.8.4衛星跟踪相機

5.8.5飛彈跟踪照相物鏡

5.9物鏡組件的對準

5.9.1概述

5.9.2望遠對準科技

5.9.3點源顯微鏡調校科技

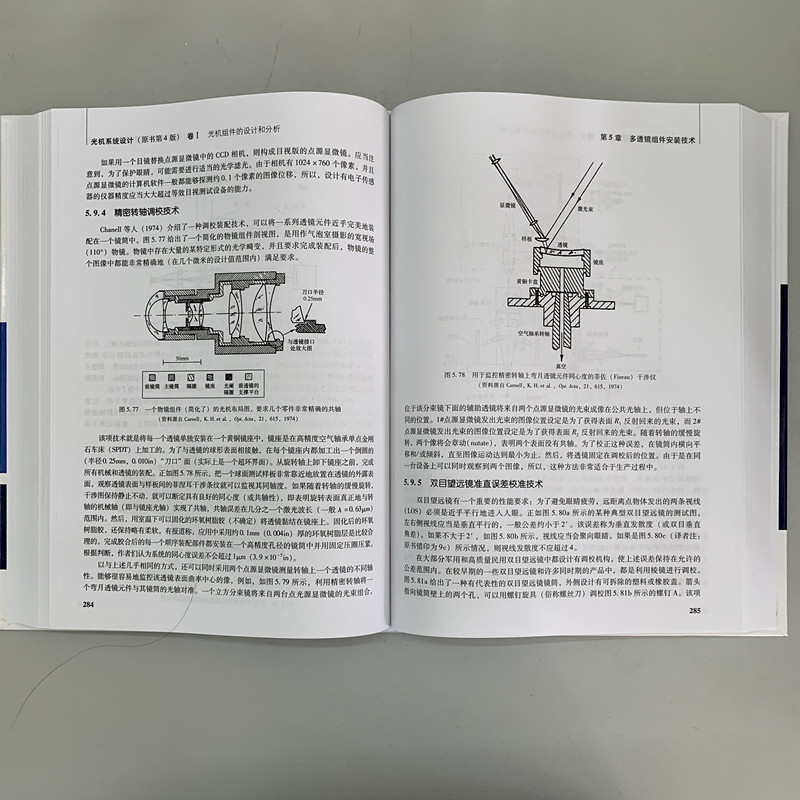

5.9.4精密轉軸調校科技

5.9.5雙目望遠鏡准直誤差校準科技

5.9.6物鏡組件的性能優化

5.10高性價比的演示驗證/測試系統

5.11反射式望遠系統的對準科技

參考文獻

第6章光窗、整流罩和濾光片的設計和安裝科技

6.1概述

6.2普通光窗安裝科技

6.3特殊光窗安裝科技

6.4保護蓋和整流罩安裝科技

6.4.1球形表面

6.4.2保形表面

6.5壓差效應

6.5.1光窗最小厚度

6.5.2光學效能衰退

6.6濾光片

參考文獻

第7章棱鏡設計和應用

7.1概述

7.2幾何關係

7.2.1空氣棱鏡介面的折射和反射

7.2.2平板玻璃造成光束位移

7.2.3棱鏡隧道圖

7.2.4全內反射

7.2.5棱鏡和平板玻璃的像差

7.3光束折轉棱鏡

7.3.1直角棱鏡

7.3.2分束(或合束)立方棱鏡

7.3.3菱形棱鏡

7.3.4泊羅棱鏡

7.3.5阿貝泊羅棱鏡

7.3.6阿米西棱鏡

7.3.7法蘭克福(軍工廠)的1類和2類棱鏡

7.3.8五角棱鏡

7.3.9五角屋脊棱鏡

7.3.10BⅡ45°半五角棱鏡

7.4正像棱鏡

7.4.1泊羅正像系統

7.4.2阿貝泊羅正像系統

7.4.3阿貝科尼棱鏡

7.4.4施密特屋脊棱鏡

7.4.5列曼棱鏡

7.4.6阿米西/五角和直角/五角屋脊正像系統

7.4.760°棱鏡/屋脊棱鏡系統

7.5消旋棱鏡

7.5.1道威棱鏡

7.5.2雙道威棱鏡

7.5.3倒像棱鏡

7.5.4別漢棱鏡

7.5.5δ棱鏡

7.6其他棱鏡類型

7.6.1內反射圓錐形棱鏡

7.6.2錐形立方棱鏡

7.6.3合像式測距機的接目棱鏡

7.6.4雙目單筒物鏡的棱鏡系統

7.6.5色散棱鏡

7.6.6薄楔形棱鏡

7.6.6.1薄楔形鏡

7.6.6.2累斯萊楔形系統

7.6.6.3平動移像光楔

7.6.6.4調焦光楔系統

7.7變形棱鏡系統

參考文獻

第8章棱鏡安裝科技

8.1概述

8.2運動學、半運動學和非運動學原理

8.3棱鏡的夾持式安裝科技

8.3.1夾持式棱鏡安裝支架:運動學管道

8.3.2夾持式棱鏡安裝支架:半運動學管道

8.3.3夾持式棱鏡安裝支架:非運動學管道

8.4棱鏡的黏結安裝科技

8.4.1概述

8.4.2典型應用

8.4.3棱鏡雙側安裝科技

8.5大尺寸棱鏡的撓性安裝科技

參考文獻

第9章小型反射鏡的設計和安裝科技

9.1概述

9.2基本設計原則

9.2.1反射鏡的應用

9.2.2幾何外形

9.2.3反射像的方向

9.2.4光學表面上的光束投影

9.2.5反射鏡鍍膜

9.2.6後表面反射鏡形成的鬼像

9.3小反射鏡的半運動學安裝科技

9.4反射鏡的黏結安裝科技

9.4.1反射鏡背面的單點和多點黏結安裝科技

9.4.2環形黏結安裝科技

9.5小反射鏡撓性安裝科技

9.6多反射鏡安裝科技

9.7小反射鏡中心和多點安裝科技

9.8重力對小反射鏡的影響

參考文獻

第10章撓性裝置的運動學設計和應用科技

10.1概述

10.2自由度控制

10.2.1靜態設計的優點

10.2.2控制一個自由度

10.2.3控制兩個自由度

10.2.4控制三個自由度

10.2.5控制四個自由度

10.2.6控制五個自由度

10.2.7控制六個自由度

10.2.8內部自由度

10.2.9准靜態自由度約束

10.3控制自由度的結構元件

10.3.1支柱(一個自由度)

10.3.1.1剛度特性

10.3.1.2减小翹曲

10.3.1.3提高抗拉抗彎剛度比

10.3.2板簧(三個自由度)

10.3.3受約板簧(兩個自由度)

10.3.4彈性鉸鏈(一個自由度)

10.3.5准彈性鉸鏈(兩個自由度或五個自由度)

10.3.6折疊板簧(一個自由度)

10.3.7不同形狀介面上的接觸應力

10.3.7.1平板上的球形接觸面

10.3.7.2V型槽中的球形接觸面

10.3.7.3錐體中的球形接觸面

10.4光機組件的安裝和自由度約束

10.4.1光機組件的安裝科技

10.4.1.1光機組件形狀

10.4.1.2透射或反射光學元件的安裝科技

10.4.1.3溫度變化產生的熱應力

10.4.1.4隔熱

10.4.1.5批量生產或一次性生產

10.4.2其他安裝科技

10.4.2.1三板簧安裝法

10.4.2.2運動學安裝支架

10.4.2.3開爾文夾持形式

10.4.2.4六支柱安裝方式

10.4.3其他撓性安裝實例

10.5通過控制自由度調校光學元件

10.5.1調校對準

10.5.2對準穩定性

10.6剛度設計

10.6.1拼接反射鏡的支撐科技

10.6.2拼接反射鏡的軸向支撐科技

10.6.3橫杠的橫向支撐科技

10.6.4時序約束

10.6.5運動框架及其撓性

10.6.6對靜態支撐結構的具體考慮

致謝

參考文獻

第11章光機設計介面分析

11.1概述

11.2垂軸透鏡元件的自重變形

11.2.1問題的本質

11.2.2平板重力影響的近似運算式

11.2.3透鏡最大變形量對應的直徑厚度比

11.2.4透鏡形狀的影響

11.2.5機械介面瑕疵的影響

11.2.6大型折射望遠物鏡的自重變形

11.3玻璃强度

11.3.1概述

11.3.2斷裂力學理論

11.3.3玻璃强度的統計學分析

11.3.4通過玻璃樣件測試失效性

11.3.5靜態疲勞

11.3.6驗證試驗

11.4光機介面處的應力

11.4.1光學元件中壓應力與拉伸應力的關係

11.4.2光學元件的拉伸應力公差

11.4.3應力雙折射

11.4.4點接觸

11.4.5短線接觸

11.4.6環面接觸

11.4.6.1銳角接觸介面

11.4.6.2相切介面

11.4.6.3超環面介面

11.4.6.4球面介面

11.4.6.5平面倒邊介面

11.5銳角介面、超環介面和相切介面接觸情况下透鏡安裝的機械設計

11.6偏心圓環接觸介面的彎曲效應

11.6.1光學零件的彎曲應力

11.6.2彎曲光學件表面弧高的變化

11.7溫度變化的影響

11.7.1溫度降低造成的徑向影響

11.7.1.1光學元件中的徑向應力

11.7.1.2鏡座壁內的切向(環向)應力

11.7.2升溫後的徑向影響

11.7.3溫度變化造成軸向預緊力的變化

11.7.3.1影響因素

11.7.3.2僅考慮體效應推匯出的K3近似式

.............

----------------------------------------

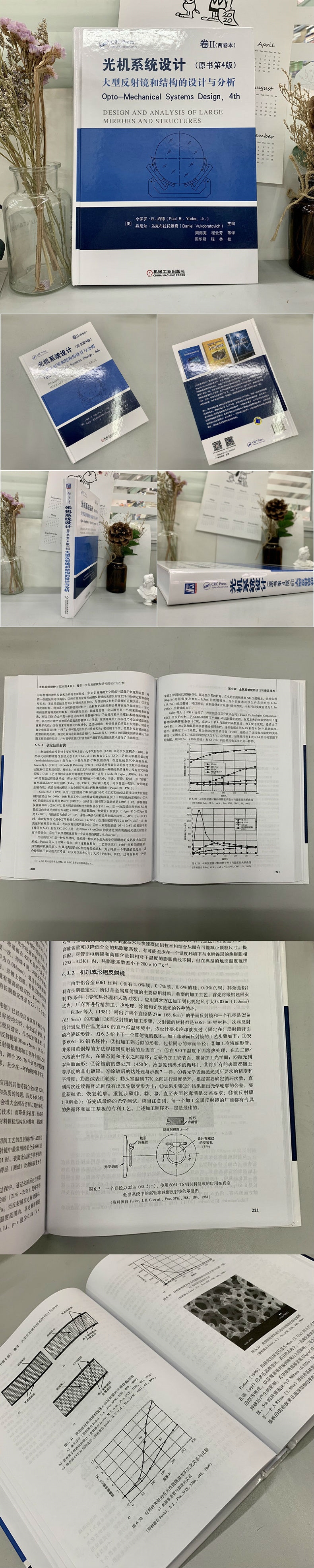

光機系統設計:【大型反射鏡和結構的設計與分析】卷II

內容簡介

《光機系統設計(原書第4版)》分兩卷、共19章。 本書為卷Ⅱ,由8章和附錄組成:第1章影響反射鏡效能的因素; 第2章大型反射鏡設計; 第3章光軸水准放置的大孔徑反射鏡安裝科技; 第4章光軸垂直放置的大孔徑反射鏡安裝科技; 第5章大孔徑變方位反射鏡的安裝科技; 第6章金屬反射鏡的設計和安裝科技; 第7章光學儀器的結構設計; 第8章新興反射鏡科技。

本書提供的科技內容與實例能够對軍事、航空航太和民用光學儀器應用中的設計概念、具體設計、開發、評估和使用提供有益指導。

本書可供在光電子領域中從事光學儀器設計、光學設計和光機結構設計的設計工程師、光機制造技術研究的工程師、光機資料工程師閱讀,也可作為大專院校相關專業大學生、研究生和教師的參考用書。

作者簡介

Paul RYoder,Jr先生,先後畢業於美國賓夕法尼亞州亨丁頓市朱尼亞塔學院(Juniata College),獲物理學學士學位(1947年); 賓夕法尼亞州州立大學(Penn State University),獲物理學碩士學位(1950年)。 在美國陸軍法蘭克福軍工廠從事光學設計和光機工程設計工作(1951~1961)。 他曾在PerkinElmer公司工作(1961~1986),受聘為光學和光機工程方面的專家顧問(1986~2006); 是美國光學協會(OSA)和國際光學工程學會(SPIE)會員。 他參加了美國光學學會光學手册(OSA Handbook of Optics)(McGraw Hill,19952010)、光機工程手册(Handbook of Optomechanical Engineering)(CRC Press,1997)部分章節的編寫,並與Fischer和BTadicGaleb共同撰寫了《光學系統設計》(Optical System Design)(McGrawHill,2008)一書,還出版了《光學儀器中光學零件的安裝技術》(Mounting Optics in Optical Instruments)(SPIE Press,20022008),也是本書前三版的作者; 發表了60多篇論文,獲得14項美國和外國專利,在國際光學工程學會(SPIE)、美國政府部門以及美國、歐洲和亞洲的工業部門舉辦過75場光學和光機工程方面的短訓班。

Daniel Vukobratovich先生,是美國亞利桑那州圖森市雷神(Raytheon)公司的一名(多學科)高級工程師和亞利桑那大學光學工程學院的兼職教授,主要研究領域是光機設計。 他發表了50多篇學術論文,參加了《紅外/電光系統手册》(IR/EO Systems Handbook)第4卷光機系統(SPIE Optical Engineering Press,1993)以及《光機工程手册》(Handbook of Optomechanical Engineering)(CRC Press,1997)相關章節的編寫工作; 在12個國家舉辦過光機方面的短訓班,被聘為40多家公司的顧問。 2011年,他與Paul Yoder先生共同撰寫了《SPIE’s Field Guide to Binoculars and Scopes》。 他是國際光學工程學會(SPIE)會員和光機工作小組的創辦成員; 獲得多項國際專利; 並且,由於在金屬基光學複合材料方面的貢獻而獲得R&D 100獎。 他利用新型資料(金屬及複合材料,泡沫芯)主導研發了一系列超輕型望遠鏡以及太空梭STS95任務、火星觀察者、火星全球勘測者和遠紫外光譜探測儀(FUSE)的空間望遠鏡系統。

David Aikens先生,是美國康涅狄格州賈斯特市Savvy Optics公司的董事長。 該公司主要生產光學零件表面質量檢測設備。 他在光學工程和製造,尤其是光學設計領域工作了30多年; 長期以來,參與光學製圖和規範的標準化工作,擔任美國光學標準化委員會(ASC/OP)秘書,還擔任光學和電子光學標準化委員會的執行理事,審查美國和國際中所有與美國相關的標準化活動。 如卷Ⅰ第1章所述,David Aikens先生已經為國際標準組織(ISO)和美國標準化組織提供了許多光學標準化活動的*新消息。

Jan Nijenhuis先生,是卷Ⅰ第10章的主要作者。 1980年,他以優異成績畢業於荷蘭代爾夫特理工大學航太工程系,獲得科學碩士; 之後,作為機械工程師加入荷蘭福克飛機的飛行控制系統設計團隊,並工作了8年; 然後,到荷蘭國家應用科學研究院(TNO)從事應用物理方面的研究,在空間、天文學和光刻儀器的設計和研發項目方面工作了25年; 現時,是荷蘭Nijenhuis精密工程公司的董事長。

William AGoodman先生,是美國加利福尼亞州聖地牙哥市Trex公司負責業務發展的副總裁,首長幾個部門新的業務發展,包括偵察裝置、大尺寸兆點數級可見光/短波紅外(VIS/SWIR)陣列、導航/瞄準、高速通信、頭盔顯示、磁閥、光纖旋轉接頭、零件和碳化矽光學零件。 研發出的輕質矽和碳化矽光學元件已經應用於空間、低溫、核工業和高能領域。 William A. Goodman博士,主要撰寫了卷Ⅱ第8章新興技術部分。 他獲得美國新墨西哥大學化學工程系學士學位,獲得美國加州大學洛杉磯分校材料科學系碩士和博士學位,是SPIE會士。

Kevin ASawyer先生,在光機領域有30多年的工作經驗,主要從事轉接器(HSA)工程方面的工作。 他在航空工業界工作了28年,其中包括在美國國家航空航太局(NASA)阿姆斯研究中心工作的11年,作為專業顧問工作的9年,以及在美國洛克希德·馬丁公司工作的8年。 並且,他被聖約瑟州立大學機械工程系聘為兼職教授28年,講授過光機結構和真空工程相關的多門課程。 Sawyer先生,在聖約瑟州立大學獲得了機械工程、機械設計和控制科技的學士和碩士學位,1995年在亞利桑那大學獲得光機工程的博士學位。 他是美國機械工程師協會(ASME)的准會員,是美國加利福尼亞州注册專業工程師。 他主要負責第4版卷Ⅰ第1章有關科技項目的內容,並反復核對以確保其準確性和完整性。

David MStubbs先生,1976年獲得美國佛羅里達州墨爾本市佛羅里達理工大學機械工程系學士學位,此後在一些大學學習了大量的研究生課程。 其整個職業生涯都是在航空領域度過的,他先就職於美國斯佩裏飛行系統公司和麥道飛機公司,然後進入洛克希德公司飛機飛彈研究實驗室一直工作了34年。 David先生在合併成洛克希德·馬丁公司之前,領導著一個有30名工程師組成的光機工程團隊。 其經歷包括機械設計的所有階段:從概念研究到設計分析、硬體和測試。 他發表了23篇論文,獲得8項專利,目前正在設計科技上頗具挑戰性的光學系統。 David MStubbs先生在卷Ⅰ第1章中的貢獻主要是更新了*新的有關光機系統和儀器研發投資項目的設計研發實際資訊。

目錄

原書第4版譯者序

原書第3版譯者序

原書第4版前言

作者簡介

第1章影響反射鏡效能的因素

1.1概述

1.2公差、誤差預算量和誤差疊加

1.3重力變形

1.4剪切效應造成反射鏡變形

1.5安裝工藝造成反射鏡變形

1.6動態效應造成反射鏡變形

1.7基頻

1.7.1垂軸反射鏡的鼓膜頻率

1.7.2軸對稱反射鏡的剛體基頻

1.7.3阻尼

1.8剛體對動態激勵的響應

1.8.1位移

1.8.2對隨機振動的響應

1.8.3對機械衝擊的響應

1.9熱效應

1.9.1溫度均勻變化

1.9.2溫度梯度

1.9.3熱膨脹係數的各向異性

1.9.4雙金屬彎曲效應

參考文獻

第2章大型反射鏡設計

2.1概述

2.2大型反射鏡特性

2.2.1定義

2.2.2輕質反射鏡結構

2.2.3重量評估係數

2.2.4結構評估係數

2.2.5熱評估係數

2.3反射鏡發展歷史

2.3.1鏡用合金(鏡青銅)反射鏡

2.3.2鑄玻璃反射鏡

2.3.3低膨脹反射鏡資料

2.3.4厚度减薄

2.3.5骨架式和組合式熔凝結構

2.3.6玻璃焊接基板

2.3.7機械加工蜂窩芯反射鏡

2.3.8拼接反射鏡

2.3.9旋鑄反射鏡

2.4大型反射鏡設計過程

2.5薄反射鏡設計

2.5.1平後表面薄反射鏡

2.5.2薄彎月形反射鏡

2.6背面具有特定輪廓的實心反射鏡

2.7輕質結構反射鏡

2.7.1夾層反射鏡

2.7.2背面開放式反射鏡結構

2.8半剛性/主動式超輕型反射鏡

2.9輕質反射鏡的比例關係

參考文獻

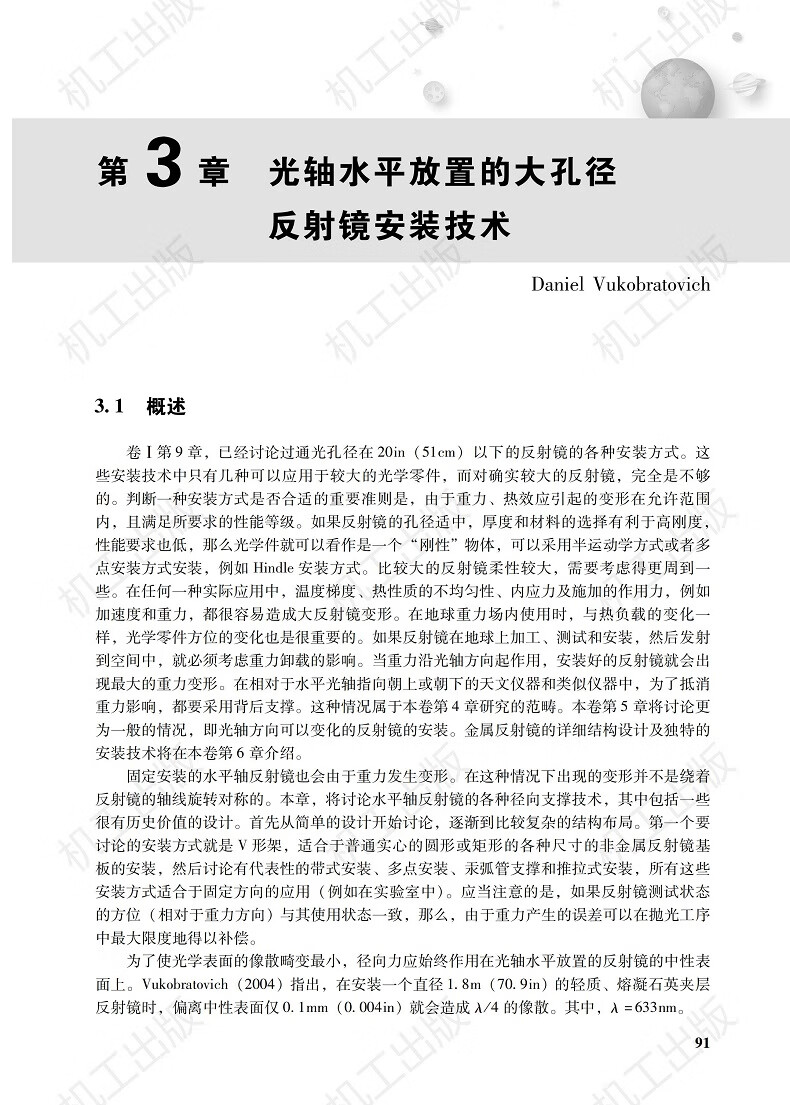

第3章光軸水准放置的大孔徑反射鏡安裝科技

3.1概述

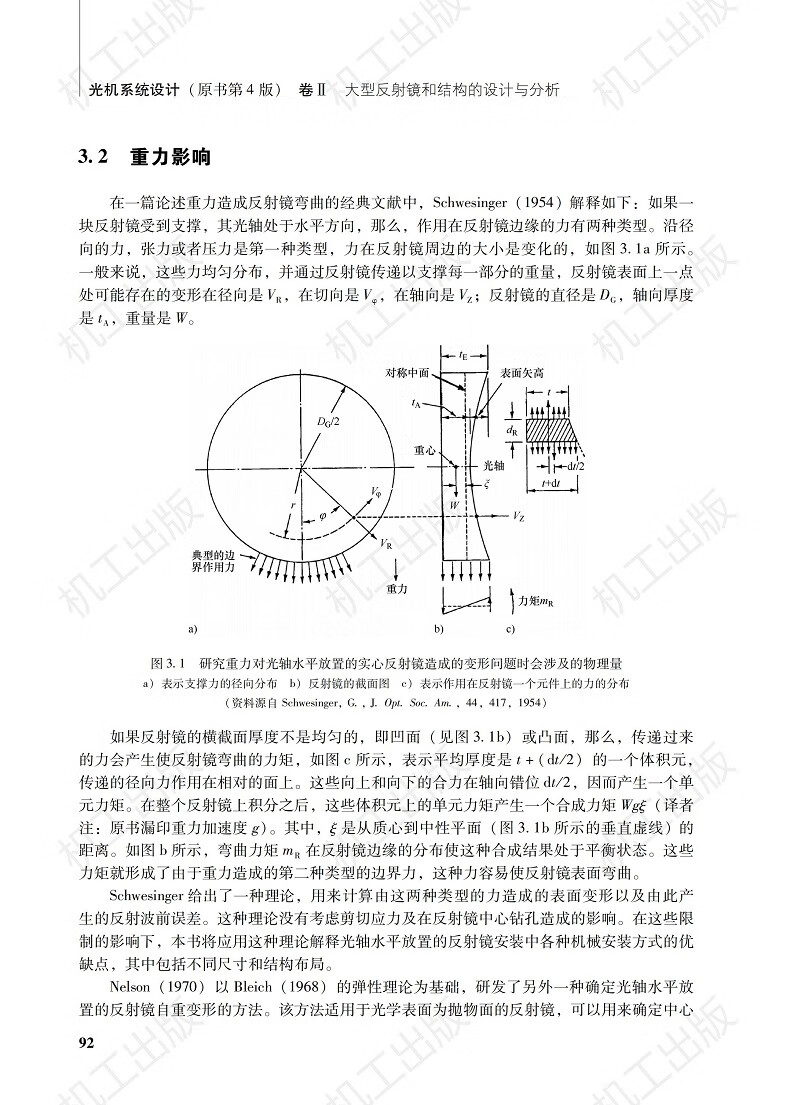

3.2重力影響

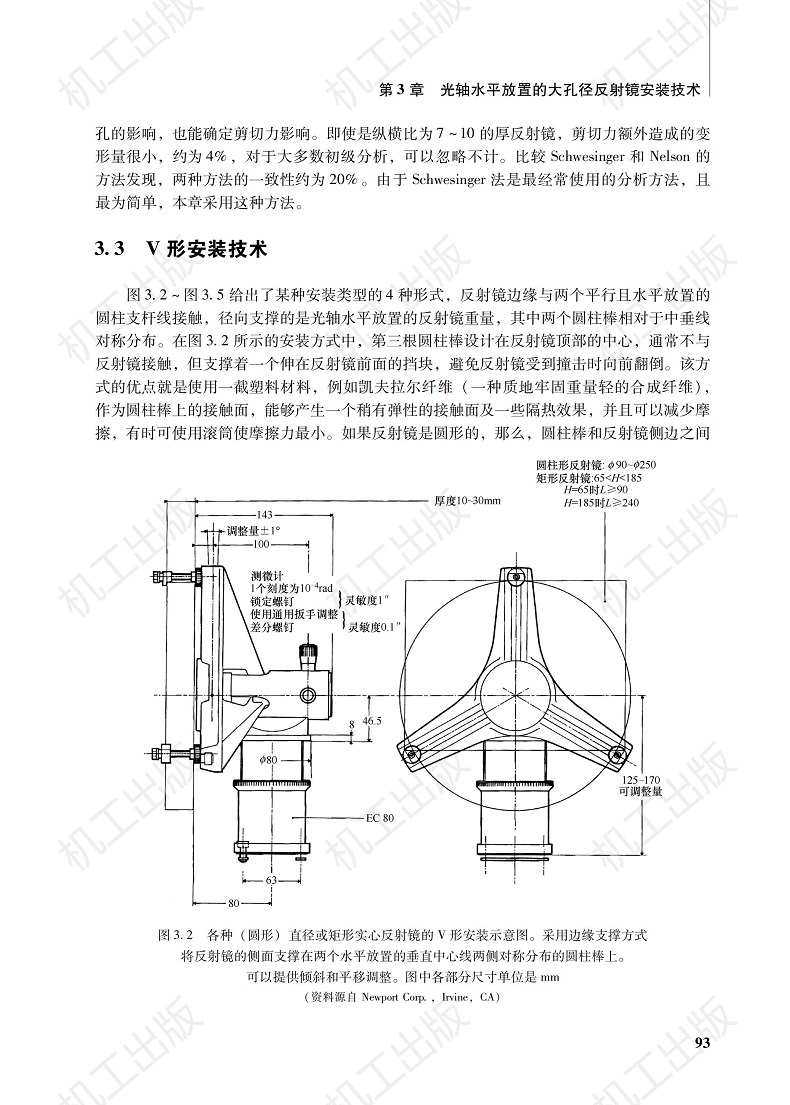

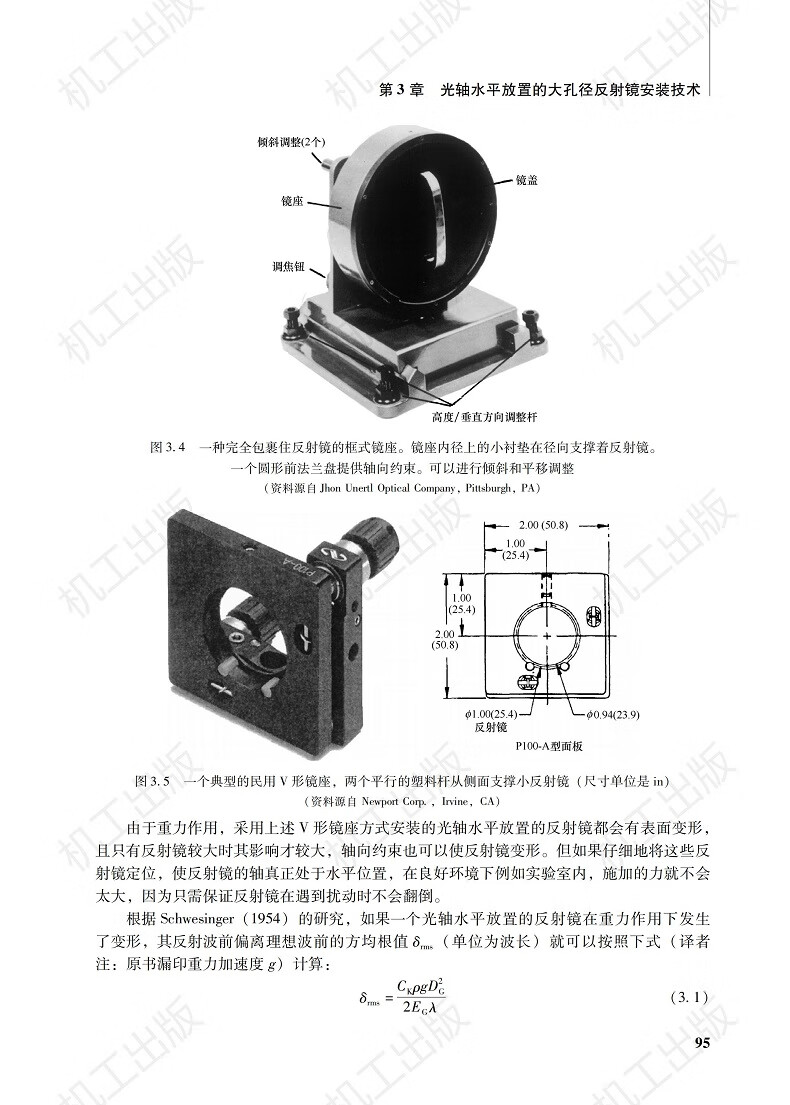

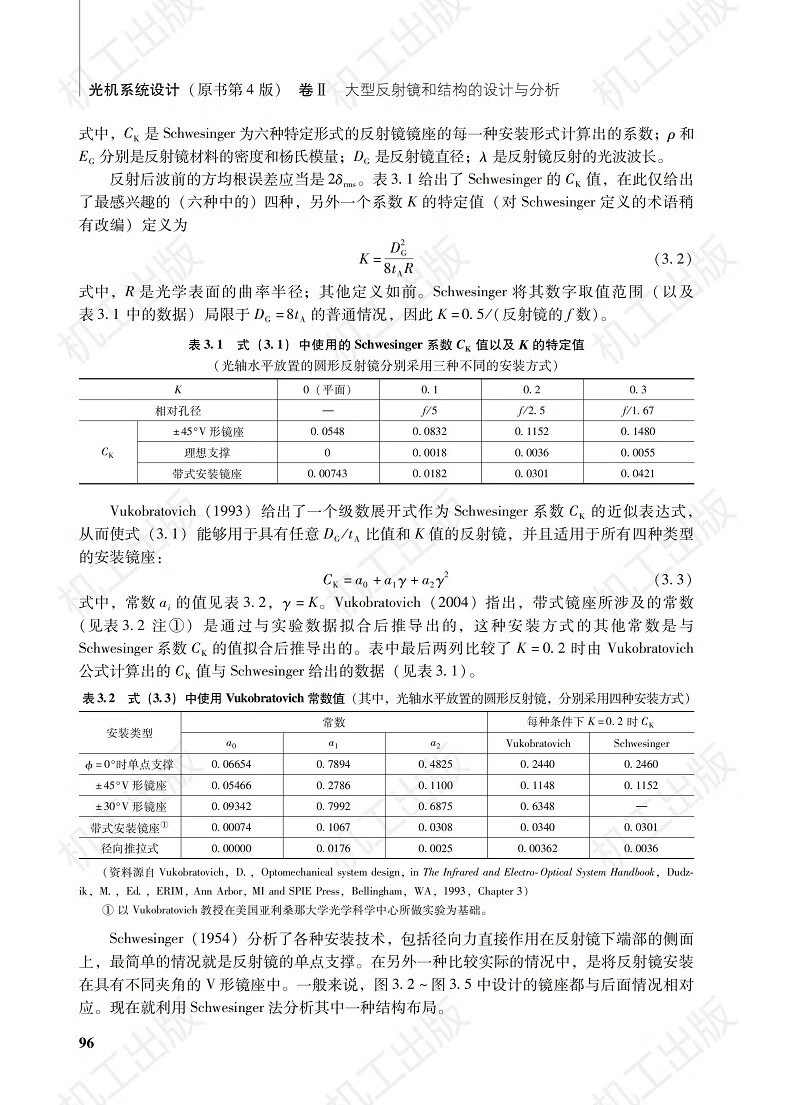

3.3V形安裝科技

3.4多點側面支撐科技

3.5理想的徑向安裝科技

3.6水銀管徑向安裝科技

3.7帶式和滾輪鏈式安裝科技

3.8推拉鏡座

3.9動態鬆弛法和有限元分析法比較

參考文獻

第4章光軸垂直放置的大孔徑反射鏡安裝科技

4.1概述

4.2概念設計

4.3環形鏡座

4.4空氣袋(氣囊)支撐科技

4.5多點支撐科技

4.5.1三點支撐科技

4.5.2 Hindle支撐科技

4.5.3平衡安裝科技

4.5.4氣壓/液壓鏡座

4.6計量安裝科技

4.6.1 36點氣壓計量安裝科技

4.6.2 27點液壓計量安裝科技

4.6.3 52點彈簧矩陣計量安裝科技

4.6.4拋光期間的橫向約束

參考文獻

第5章大孔徑、變方位反射鏡的安裝科技

5.1概述

5.2一般情况

5.3限定系統

5.4多點支撐科技

5.4.1簡介

5.4.2歷史背景

5.4.3比例法則

5.4.4半側無限大平板理論

5.4.5襯墊尺寸的影響

5.5機械浮動安裝科技

5.6液壓/氣動安裝科技

5.6.1歷史背景

5.6.2雙子星望遠鏡

5.6.3新型多反射鏡式望遠鏡

5.7反射鏡的中心安裝科技

5.8雙拱反射鏡的安裝科技

5.9反射鏡的雙腳架安裝科技

5.10薄面板反射鏡的安裝科技

5.10.1一般要求

5.10.2拼接式反射鏡

5.10.3自我調整反射鏡系統

5.10.3.1先進的電光系統望遠鏡

5.10.3.2多反射鏡式望遠鏡的自我調整次鏡

5.11大型空間反射鏡的安裝科技

5.11.1哈勃空間望遠鏡

5.11.2ChandraX射線望遠鏡

5.12反射鏡的轉運

參考文獻

第6章金屬反射鏡的設計和安裝科技

6.1概述

6.2金屬反射鏡的一般要求

6.3鋁反射鏡

6.3.1鑄鋁反射鏡

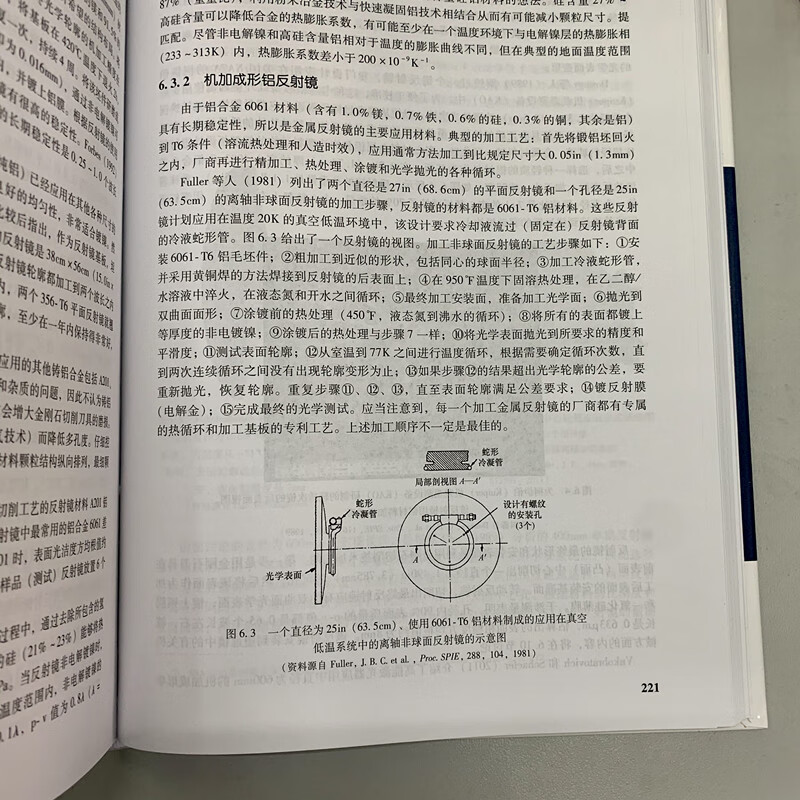

6.3.2機加成形鋁反射鏡

6.3.3焊接成形鋁反射鏡

6.4鈹反射鏡

6.5其他資料金屬反射鏡

6.5.1銅反射鏡

6.5.2鉬反射鏡

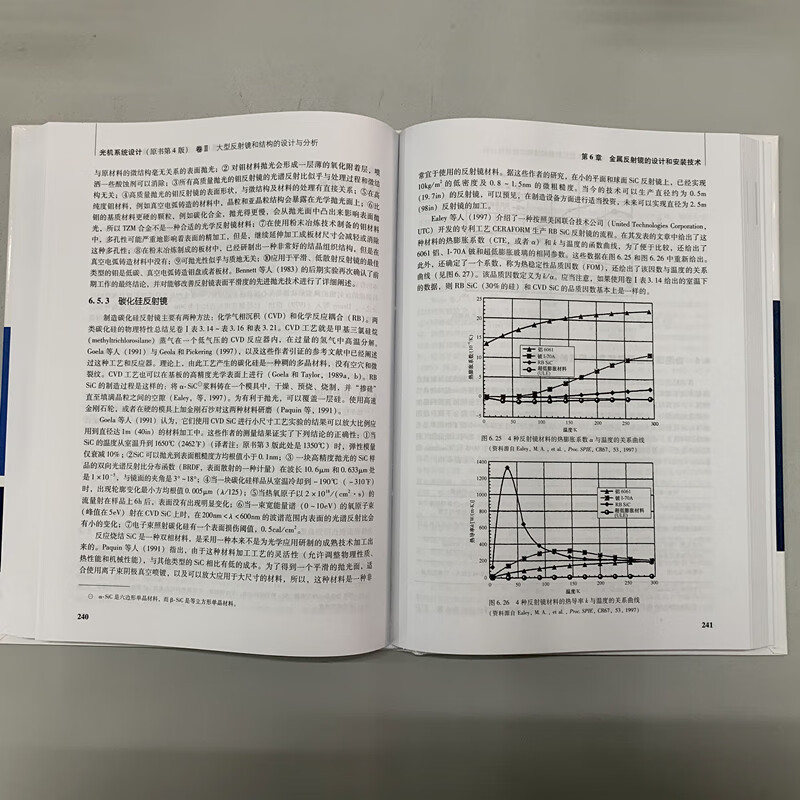

6.5.3碳化矽反射鏡

6.6由泡沫和金屬基蜂窩心組成的反射鏡

6.7金屬反射鏡的鍍膜

6.8金屬反射鏡的單刃金剛石切削加工科技

6.9金屬反射鏡的傳統安裝科技

6.10金屬反射鏡的集成式安裝科技

6.11大型金屬反射鏡的撓性安裝科技

6.12多個單刃金剛石切削零件的連接、裝配和對準

參考文獻

第7章光學儀器結構設計

7.1概述

7.2剛性框架設計方案

7.2.1透鏡鏡筒結構

7.2.2軍用雙目望遠鏡

7.2.3民用雙目望遠鏡

7.2.4坦克潛望鏡

7.2.5星載分光輻射度計照相機

7.2.6大孔徑航空照相物鏡

7.2.7熱穩定光學結構

7.3模組化設計原理和實例

7.3.1注模成形的塑膠模塊

7.3.2模組化軍用雙目望遠鏡

7.3.3應用於空間探索領域中的模組化分光儀

7.3.4雙准直儀模塊

7.4適應高衝擊負荷的結構設計

7.5無熱化結構設計

7.5.1同一種資料製造的儀器

7.5.1.1紅外天文衛星望遠鏡

7.5.1.2斯皮策(Spitzer)空間望遠鏡

7.5.1.3應用SPDT科技加工光學元件及元件間介面的望遠鏡

7.5.2焦距主動控制科技

7.5.3使用計量結構無熱化的儀器

7.5.3.1軌道天文臺

7.5.3.2地球同步環境衛星

7.5.3.3深空成像多目標光譜儀

7.5.3.4多角度成像光譜輻射計的無熱化設計

7.5.3.5哈勃空間望遠鏡桁架結構的無熱化設計

7.5.3.6星系演化探測器的無熱化設計

7.5.4折射光學系統的無熱化科技

7.6望遠鏡鏡筒結構的幾何形狀

7.6.1賽路裏(Serrurier)桁架

7.6.2新型多反射鏡式望遠鏡

7.6.3N層桁架

7.6.4錢德拉(Chandra)望遠鏡

7.6.5具有微小重力變形和風載變形的桁架結構

7.6.6靜定空間的框架結構

7.7望遠鏡鏡筒的其他結構形式

7.8配重補償科技

7.9光學補償變形科技

7.10光機結構的摩擦和磨損

7.11光學儀器的密封、清潔和乾燥科技

參考文獻

第8章新興反射鏡科技

8.1概述

8.2歷史背景

8.3矽

8.3.1同步加速器中的應用

8.3.2定向能量武器應用

8.4碳化矽

8.4.1燒結碳化矽

8.4.2反應燒結碳化矽

8.4.3轉化碳化矽

8.4.4化學蒸鍍碳化矽

8.5未來發展方向

參考文獻

附錄

附錄A術語彙編

附錄B組織及其換算

NT$1499

【DeepSeek高效使用秘笈:藍寶書+紅寶書】(套裝3册)

NT$1399

【低空無人機集羣科技】

NT$2150

無人機系統成像與感知:【控制與效能+部署與應用】

NT$1799

【超大規模集成電路物理設計:從圖分割到時序收斂】+【專用集成電路低功耗入門:分析、科技和規範】

NT$1799

【電晶體幹法刻蝕科技】

NT$1399

【車規級晶片科技】

NT$2750

【電晶體幹法刻蝕科技:原子層工藝】

NT$1999

【質子交換膜燃料電池基礎與效能計算】+【質子交換膜燃料電池混合動力、故障診斷和預測】

NT$1800

【MEMS三維晶片集成科技】+【電晶體先進光刻理論與科技】

NT$3300

集成電路系列:【矽通孔三維封裝技術】+【功率電晶體封裝技術】+【集成電路先進封裝資料】+【集成電路系統級封裝】

NT$2700

電子工程師:【元器件應用寶典】+【九大系統電路識圖寶典】+【電路板技能速成寶典】

NT$3000

新概念類比電路:【電晶體、運放和負反饋+頻率特性和濾波器+信號處理和源電路】

NT$3300

美國機械工程手冊第29版:【基礎卷】+【零部件卷】(套裝兩册,質重4公斤)

NT$2250

【納米集成電路FinFET器件物理與模型】+【氮化鎵功率晶體管 器件、電路與應用】+【半導體工程導論】

NT$2680

【CMOS集成電路EDA科技】+【CMOS類比集成電路版圖設計:基礎、方法與驗證】+【集成功率器件設計及TCAD模擬】+【用於集成電路模擬和設計的FinFET建模基於BSIM-CMG標準】

NT$3150

【功率半導體器件封裝技術】+【氮化鎵功率器件資料、應用及可靠性】+【晶片設計CMOS類比集成電路版圖設計與驗證】+【晶片製造電晶體工藝與設備】

NT$2350

【功率電晶體基礎與工藝精講(第2版)】+【電晶體製造設備基礎與構造精講(第3版)】+【電晶體制造技術基礎精講(第4版)】

NT$2500

【繞射極限附近的光刻工藝】+【計算光刻與版圖優化】+【雷射熱敏光刻:原理與方法】

NT$1800

機械設計(原書第5版)

NT$2050

【代碼大全2】(全新中文紀念版)