【清朝開國史】(上下兩册,修訂本)

編輯推薦

² 閻崇年經典著作《清朝開國史》全新修訂本,依託史實,權威可靠

² 完整講述自努爾哈赤起兵到永曆政權滅亡的明清易代史,全面展現各方勢力的消長與衝突,視野開闊,史料弘富

² 附帶紀年對照表、滿文字母表等有關圖表,豐富內容

² 裝幀精良,限量200套作者簽名本,富有收藏價值

內容簡介

清史學家閻崇年先生傾六十年心血的力作《清朝開國史》(修訂本),分上下卷,33章,130餘萬字,史料弘富,結構謹嚴。 本書視野開闊,將明清易代史事置入16至17世紀東北亞等大變局之中,展現各方勢力的交錯與消長,探討農耕、森林、草原、高原、海洋等文化板塊的互動與激蕩。 本書聚焦遼東爭局,以薩爾滸、沈遼、寧遠、北京、松錦、山海關等重大戰役串聯歷史文脈,完整講述了自萬曆十一年(1583年)努爾哈赤起兵到順治十八年(1661年)南明永曆政權結束的中國曆史。 興亡更替,殷鑒不遠。

作者簡介

閻崇年,北京社會科學院研究員,著名歷史學家。 獲北京市有突出貢獻專家稱號、中國版權事業終生成就者獎,享受國務院頒發的特殊津貼。 研究清史、滿學和北京史。 論文集有《燕步集》《燕史集》《袁崇煥研究論集》《滿學論集》《清史論集》等; 專著有《努爾哈赤傳》《清朝開國史》《森林帝國》《康熙大帝》《北京文化史》等。

目錄

上册

第一章滿洲之源流

一滿族久遠歷史

二明代女真南遷

三建州女真演變

第二章建州女真綜合統一

一清興明亡的歷史起點

二努爾哈赤起兵

三綜合建州女真

第三章統一海西女真扈倫四部

一周邊的形勢

二古勒山之戰

三征撫絲巾

四攻破輝發

五並取烏拉

六滅亡葉赫

第四章征撫東海女真與黑龍江女真

一對東海女真與黑龍江女真的征撫

二對東海女真與黑龍江女真的政策

第五章撫綏與征討漠南蒙古

一蒙古各部分合興衰

二對科爾沁部的姻盟

三同內喀爾喀五部會盟

四對察哈爾部靈活政策

第六章創制滿洲文字

一滿文的初制

二滿文的改進

三滿文的價值

第七章創建八旗制度

一八旗制度的創立

二八旗制度的組織

三八旗制度的功能

第八章金政權建立及社會結構

一建州軍政勢力的發展

二金國(後金)政權建立的過程

三金國(後金)政權的組織

四金國(後金)的社會結構

五天命汗改革政體

第九章撫清之戰

一戰略重點轉移

二“七大恨”告天布民

三計襲撫順城

四强拔清河堡

五撫清之戰的影響

第十章薩爾滸大戰

一明軍的部署

二大戰的經過

三勝敗的原因

第十一章開鐵之戰

一薩爾滸戰後形勢

二攻取開原

三奪取鐵嶺

四熊廷弼整頓遼東防務

第十二章沈遼大戰

一明朝政局突變

二大戰序幕

三奪取瀋陽

四攻佔遼陽

五後金進佔遼東

第十三章廣寧之戰

一決策戰守

二激戰西平

三智取廣寧

四兵略得失

五熊王結局

第十四章寧遠之戰

一明建關寧防線

二築寧遠堅城與置西洋大炮

三後金兵敗寧遠城

四明軍潰敗覺華島

五明金勝敗的兵略

第十五章修好東鄰朝鮮

一歷史恩怨

二現實敵友

三兼顧理節

第十六章明代女真文化

一語言文字

二宗教祭祀

三節慶禮儀

四民風民俗

第十七章後金建都與遷都

一建州衛城佛阿拉

二初都赫圖阿拉

三遷都遼陽

四移鼎瀋陽

後記

下册

第一章皇太極繼承汗比特

一天命前的權位鬥爭

二天命朝的權位鬥爭

三八旗合議汗比特制度

四天命末汗比特的繼承

五天聰汗比特鬥爭風波

六皇太極“南面獨坐”

第二章寧錦之戰

一明建關寧錦防線

二寧錦之戰

三勝敗兵略

第三章袁崇煥督遼

一明政局突變

二袁崇煥督遼

三計斬毛文龍

第四章迂道遠襲燕京之役

一戰前的軍政形勢

二破牆入塞,攻打北京

三皇太極施“反間計”

四且戰且退,奪弃四城

五雙方的攻守兵略

第五章大淩河之戰

一孫承宗重整遼西防務

二皇太極研製紅衣大炮

三圍城與打援

四逼降祖大壽

五金明的策略

第六章破塞攻明擄掠諸戰

一入攻腹地之戰略決策

二第二次破塞攻明擄掠

三第三次破塞攻明擄掠

四第四次破塞攻明擄掠

五第五次破塞攻明擄掠

六第六次破塞攻明擄掠

七第七次破塞攻明擄掠

八明清勝敗之得失論析

第七章統一蒙古諸部

一漠南蒙古分化

二林丹汗之敗亡

三統一漠南蒙古

四對蒙古之治策

第八章松錦大戰

一戰前形勢

二圍困錦州

三松山激戰

四攻陷四城

五勝敗申論

第九章東征朝鮮

一朝金關係

二丁卯之役

三丙子之役

第十章明清議和

一天命議和

二天聰議和

三崇德議和

第十一章改國號為大清

一天聰政策的重大調整

二改國號前的軍政形勢

三政府機構的重要變革

四國號後金與建號大清

第十二章統一黑龍江地域

一、天聰朝的軍政活動

二崇德朝之經營索倫

三清入關前東北版圖

第十三章盛京宮殿與陵寢

一定都瀋陽

二盛京宮殿

三關外三陵

第十四章順治帝繼承皇位

一皇太極猝然病逝

二爭皇位七王會議

三順治帝六歲登極

第十五章清朝遷都北京

一形勢之變局

二山海關大戰

三清遷都北京

四中原之底定

第十六章明亡清興之鑒

一民族分

二官民分

三君臣分

明朝、後金-清與朝鮮紀年對照表

清朝開國史研究文獻要目

線上試讀

清太宗朝的歷史,以時間來說,從後金天聰元年即明天啟七年(1627),到清崇德八年即明崇禎十六年(1643),總算十八年。 以空間來說,大體上東臨日本海,西到河套,南到錦州,西南到宣府、大同邊外,北達外興安嶺,東北至庫頁島(今薩哈林島)。 清太宗朝的歷史,可以分作天聰朝和崇德朝兩個時期。

天聰朝的歷史,從天聰元年(1627)到天聰九年(1635),共有9年。 如從天命十一年(1626)九月初一日皇太極繼承汗比特,到天聰十年(1636)四月十一日建清改元,實際上為十年。 十年歷史,概略如下。

軍事方面。 主要是進行五場大的戰爭,其中三勝、一敗、一有勝有敗。

第一場是朝鮮之戰。 皇太極繼承汗比特後,為著以軍事勝利來加强和鞏固新取得的汗比特,從朝鮮獲取糧食和物品,進一步孤立毛文龍,並解除南進攻打明朝後顧之憂,發動了對朝鮮的戰爭。 天聰元年即明天啟七年(1627)正月,皇太極派貝勒阿敏等率三萬大軍東征朝鮮。 三月,後金軍占義州、陷平壤,過大同江,逼近漢城。 朝鮮國王李倧逃往江華島。 經過談判,後金與朝鮮在江華島焚書盟誓,後又舉行平壤盟誓,結為“兄弟之盟”。 此年為丁卯年,史稱這場戰爭為丁卯之役。 戰爭結束,簽訂盟約,後金撤兵,回到瀋陽,阿敏等受到天聰汗皇太極的隆重歡迎。 皇太極發動對朝鮮的軍事進攻,達到了預期的目的。

第二場是寧錦之戰。 皇太極對於乃父努爾哈赤寧遠之敗不服輸,親率大軍進攻明朝袁崇煥守禦的寧遠和祖大壽守禦的錦州。 天命汗努爾哈赤於寧遠城兵敗後不久身死,吞下其攻打寧遠城錯誤兵略的苦果。 其子皇太極未從乃父錯誤兵略中汲取教訓,於天聰元年即天啟七年(1627),再率傾國之師,進攻錦州、寧遠。 皇太極先攻錦州不克,再攻寧遠又不克,複攻錦州仍不克。 貝勒濟爾哈朗、大貝勒代善第三子薩哈廉和第四子瓦克達俱受重傷,遊擊覺羅拜山、備禦巴希等陣歿。 寧錦之戰,後金軍攻城,明遼軍堅守,凡二十五日,大戰三次,小戰二十五次,明遼軍以全城奏捷。 此役,明人稱之為“寧錦大捷”。 後金軍以攻城開始,以失敗告終。 皇太極怒道:“昔皇考太祖攻寧遠,不克;今我攻錦州,又未克。似此野戰之兵,尚不能勝,其何以張我國威耶!”這既是皇太極第一次親自獨立指揮的,又是他第一次軍事失敗的戰爭。

第三場是京師之戰。 皇太極寧錦之戰失敗後,認為進攻明朝寧遠城不可下、攻打袁崇煥不可勝。 天聰三年即明崇禎二年(1629),皇太極親自統率八旗軍,繞過袁崇煥守禦的關錦防線,以蒙古軍為先導,取道漠南蒙古,遠襲明朝都城——北京。 明總兵滿桂守北京德勝門失利。 袁崇煥率軍入援,激戰於北京廣渠門、左安門; 皇太極不能得勝。 他施“反間計”,陷害袁崇煥。 明崇禎帝誤中其計,將袁崇煥下獄。 後皇太極北撤,佔領永平等四城,主力返回瀋陽。 翌年八月十六日(9月22日),崇禎帝命將袁崇煥寸磔處死。 今北京廣渠門內東花市斜街建有“明袁大將軍墓”“袁督師祠”。 後又在今北京龍潭湖公園內建“袁督師廟”。

第四場是大淩河之戰。 皇太極攻寧錦失敗、攻北京不下。 他經過深省之後,終於明白了一個道理:明遼軍之所以取勝,重要原因在於有新式武器紅衣大炮; 八旗軍之所以戰敗,重要原因在於沒有新式武器紅衣大炮。 此炮為西人製造的新式鐵鑄前裝滑膛炮,明朝派員從澳門購入,稱作紅夷大炮; 滿洲諱“夷”而諧音為“衣”,稱作紅衣大炮。 於是,天聰四年即崇禎三年(1630),皇太極命漢官仿造紅衣大炮。 翌年正月,後金仿造的第一批紅衣大炮,共十四門,在瀋陽造成,定名為“天佑助威大將軍”。 從此,滿洲終於有了自己製造的紅衣大炮。 同年八月,皇太極派軍用新製造的紅衣大炮,攻圍大淩河城。 此役,八旗軍用紅衣大炮攻堅、打援、圍城、破堡,大炮所向,盡顯神威,攻克大淩河城,降明將祖大壽,且繳獲明軍含紅衣大炮在內的大小火炮三千五百門。 皇太極後來用紅衣大炮裝備八旗漢軍,並相應變革八旗軍制。

第五場是察哈爾之戰。 皇太極繼承汗比特之後,後金先後三征察哈爾:第一次在天聰二年(1628)、第二次在天聰六年(1632)、第三次在天聰九年(1635)。 皇太極先於天聰六年即明崇禎五年,親率大軍遠征察哈爾,即二征察哈爾,林丹汗兵敗遠逃青海。 後林丹汗死於青海大草灘(打草灘)。 天聰九年即崇禎八年,皇太極派多爾袞率軍渡黃河,進圍林丹汗餘部大營。 林丹汗遺孀蘇泰太后及其子額哲降,並獻“傳國寶璽”。 林丹汗另外兩位遺孀囊囊福金和竇土門福金,分別率眾降附後金。 其他各部,在此前後,紛紛率眾,投附後金。 這標誌著漠南蒙古歸附於清朝。

政治方面。 皇太極先後懲治二貝勒阿敏、三貝勒莽古爾泰,警示大貝勒代善,取消四大貝勒“並肩共坐”,而為皇太極“南面獨坐”,皇權集中,乾綱獨斷。 仿照明制,設立六部。 皇太極攻陷大淩河城,降祖大壽將士。 爾後孔有德、耿仲明、尚可喜等,航海北渡,歸降後金。 後皇太極封孔有德為恭順王、耿仲明為懷順王、尚可喜為智順王。 這為漢軍八旗建立奠下基礎。 他吸取努爾哈赤晚年錯誤的教訓,推出調整滿、漢關係,令漢人與滿洲分屯別居,重視儒生,任用漢官等重大舉措,取得較好社會效果。 天聰十年(1636)三月,改文館為內國史院、內秘書院、內弘文院。 四月,滿洲大貝勒多爾袞等、蒙古貝勒科爾沁部土謝圖濟農巴達禮等四十九貝勒、漢人都元帥孔有德等各進滿、蒙、漢錶文,請皇太極“上尊號”。

文化方面。 天聰三年(1629),設立文館。 同年,皇太極命巴克什達海等翻譯漢文書籍。 諭:“自古國家,文武並用,以武功戡禍亂,以文教佐太平。朕今欲振興文治,於生員中,考取其艺文明通者優獎之,以昭作人之典。諸貝勒府以下,及滿、漢、蒙古家,所有生員,俱令考試。於九月初一日,命諸臣公同考校,各家主毋得阻撓。有考中者,仍以別丁償之。”尋初試生員, 拔出二百人。 天聰五年(1631),皇太極以圍困大淩河城,“城中人相食,明人猶死守”,皆因“讀書明理盡忠其主”; 而諭令“自今凡子弟年十五歲以下、八歲以上,皆令讀書”。 天聰六年(1632),達海等改進老滿文,新增圈點,新制字母,成有圈點滿文,即新滿文。 天聰八年(1634),考試漢人生員。 又禮部考試滿洲、蒙古、漢人通書義者,取剛林等十六人為舉人。 天聰九年(1635),皇太極命文館翻譯宋、遼、金、元四史。 還命翻譯漢文書籍如《三國演義》《明會典》《通鑒》《六韜》《孟子》《大乘經》等。 編繪《太祖實錄圖》書成。

經濟方面。 皇太極發佈《汗諭》,保護耕牛,及時耕種,勿擾降民耕田禾苗。 鼓勵農業生產,懲罰忽視農業生產的牛錄額真。 在盛京、殺虎口等地,進行貿易; 還同蒙古、索倫、朝鮮通商貿易。 調整生產關係,實行滿、漢分莊。 於手工業製造,較前有大的發展,已能製造紅衣大炮。 先是,天命汗努爾哈赤的寧遠之敗、天聰汗的寧錦之敗,都是敗於袁崇煥“憑堅城、用大炮”的兵略,或者說敗於當時最新式的武器——紅衣大炮。 天聰五年即明崇禎四年(1631)正月,在瀋陽製造出第一批紅衣大炮。 滿洲“造炮自此始”。 這批紅衣大炮,是仿照明朝從澳門購買的西洋製造的新式火炮。 此炮,炮管長、口徑粗、裝藥多、射程遠,安置城上、銃規瞄準、技術先進、威力巨大,是當時中國,也是世界最為先進的火炮。 皇太極能先在盛京,後在錦州,仿造成功,批量製造,說明後金的工業與科技之高超水准。 民族方面。 皇太極於天聰九年即崇禎八年(1635)十月十三日(西曆11月22日),為著反映已經形成新的滿族共同體的事實,發佈《汗諭》,將族名諸申(女真)改為滿洲。 由是,滿洲的族名開始正式出現在中華大地上,滿族成為中華統一多民族大家庭中的一員,其影響廣泛而深遠。 授明降將馬光遠、王世選、麻登雲等為總兵官。 對蒙古提出聯姻、封官、賞賜、重教等治策外,“編喀喇沁部蒙古壯丁為十一旗,每旗設都統、副都統、參領等官統之”。

崇德朝的歷史,從崇德元年(1636)到八年(1643),共有8年。

政治方面。 建立滿洲貴胄名號等級,設親王、郡王、貝勒、貝子、公主、額駙等。 完善國家機構,除三院六部外,設立理藩院、都察院。 皇太極在天聰十年(1636)四月,正式改國號為大清,改年號為崇德,即皇帝位。 改蒙古衙門為理藩院。 西藏達賴喇嘛遣使到瀋陽,從此滿、藏文化有了進一步的交流。

軍事方面。 崇德朝主要進行五場大的戰爭,其中有勝有敗。

第一場是對朝鮮的戰爭。 先是,在皇太極即皇帝位的典禮上,朝鮮使臣不行三跪九叩大禮。 大清官員對他們毆捽厮打,强行跪拜; 但他們“衣冠盡破,雖或顛僕,終不曲腰”。 皇太極認為這是朝鮮國王李倧背棄盟誓使然,並以此為藉口,發動第二次對朝鮮的戰爭。 崇德元年即明崇禎九年(1636)十一月,皇太極親率大軍進攻朝鮮。 清軍戰平壤、攻南漢山城。 南漢山城守禦甚堅,清軍加以包圍。 翌年正月,清軍大將揚古利率軍迎敵,受創身死。 清軍分出一支攻江華島,獲朝鮮王妃一人、王子二人及官員、眷屬等。 朝鮮國王李倧聞訊驚慌,派員在漢城(今首爾)附近三田渡同清軍談判。 最後,朝鮮國王李倧答應清朝提出的十七項條件,身著青衣,在三田渡向清軍投降。 皇太極命在三田渡豎立“大清皇帝功德碑”,至今仍在。

第二場是關內的諸戰。 皇太極軍隊入口作戰,規模較大者有七次:其一,天聰三年即崇禎二年(1629)的第一次迂道入塞之戰。 是役,皇太極首次統軍入塞,攻打北京,並攻佔永平等四城,翌年回軍,此前已述; 其二,天聰六年即崇禎五年(1632),皇太極在第二次征戰察哈爾林丹汗的回師途中,發動了第二次入塞攻明的擄掠之戰。 其三,天聰八年即崇禎七年(1634)的第三次破牆入塞之戰。 是役,蹂躪宣府、大同,擄獲而歸。 其四,天聰九年即崇禎八年(1635),後金軍第四次入塞攻明,為著補給,大肆搶掠。 其五,崇德元年即崇禎九年(1636)的第五次迂道入塞之戰。 是役,虜獲人畜十八萬,耀兵京畿,得意北歸。 其六,崇德三年即崇禎十一年(1638)八月,皇太極派多爾袞、嶽讬率軍入口作戰。 清軍由牆子嶺、青山關毀城而入,越遷安、過通州。 一路沿京杭大運河、一路順太行山東麓,分兵南進。 清軍經涿州,圍高陽。 大學士孫承宗年七十六,率鄉民抗清,全家死於難。 清軍連陷衡水、霸州、平鄉、高邑等。 钜鹿一戰,明兵部尚書、總督盧象昇身亡。 翌年正月,清軍會師濟南城下,並一舉攻陷之。 三月,回師瀋陽。 此役,皇太極第六次入塞擄掠之戰,清軍掠京畿、躪冀南、渡運河、陷濟南,攻克一府、三州、五十七縣,殺死明總督兩人、將吏百餘人,蹂躪數千裏,掠獲人畜四十六萬二千三百餘、黃金四千零三十九兩、白銀九十七萬七千四百六十兩等。 清揚武大將軍嶽讬、輔國公瑪瞻死於軍中。 皇太極聞喪報震悼“輟飲食三日”。 其七,崇德七年即崇禎十五年(1642)的第七次迂道入塞之戰。 是役,再入山東,翌年出塞,破明三府、十八州、六十七縣,大肆俘掠,滿載而歸。

第三場是旅順、皮島之戰。 先是,孔有德、耿仲明渡海歸降後,後金得將、得兵、得船、得炮。 天聰七年即崇禎六年(1633)六月,後金發兵萬餘進攻旅順。 後金軍先抵旅順週邊,開始攻城。 明守將黃龍指揮發西洋大炮禦守,雙方傷亡很大。 後金軍乘明兵撤入城內休整之機,分兵為三,發起總攻:一部兵力攻城東北角,一部兵力從北部渡海暗襲,另一部則在城下攻堅。 時明軍火藥用盡,偷渡金兵登岸,勇猛殺向城內。 在城東北角進攻的後金兵進展迅速,很快進抵城門前。 城內明兵攖城固守,雙方展開激戰。 明官兵全部陣亡,後金軍攻佔旅順。

皮島之戰主要進行了兩次。 第一次是在天聰五年即崇禎四年(1631)五月,皇太極乘皮島毛文龍被殺後明軍混亂之機,派兵往征皮島。 後金兵因不習水戰,缺乏火器,失利撤退。 第二次是在崇德二年即崇禎十年(1637)二月,皇太極征服朝鮮後率軍班師,同時令碩讬率軍轉攻皮島。 清軍以孔有德、耿仲明、尚可喜等部漢兵為先鋒,沖向皮島,四面環攻。 明軍依險發炮,奮力抵禦。 清軍力攻,相持月餘。 清阿濟格,率軍增援。 八旗騎兵和孔、耿、尚部佯攻,漢軍固山額真石廷柱等於島北隅督戰。 四月初八日,清軍乘船,分頭出發; 佯攻部隊,進行掩護; 主攻部隊,偷襲成功——攻佔島西北山嘴。 清軍乘夜登入,經過激戰,佔領全島,取得勝利。 清軍拔掉明朝遼東沿海據點,切斷明朝與朝鮮的海上聯系,明軍遼東沿海防線崩潰,清軍解除西進後顧之憂。

NT$2750

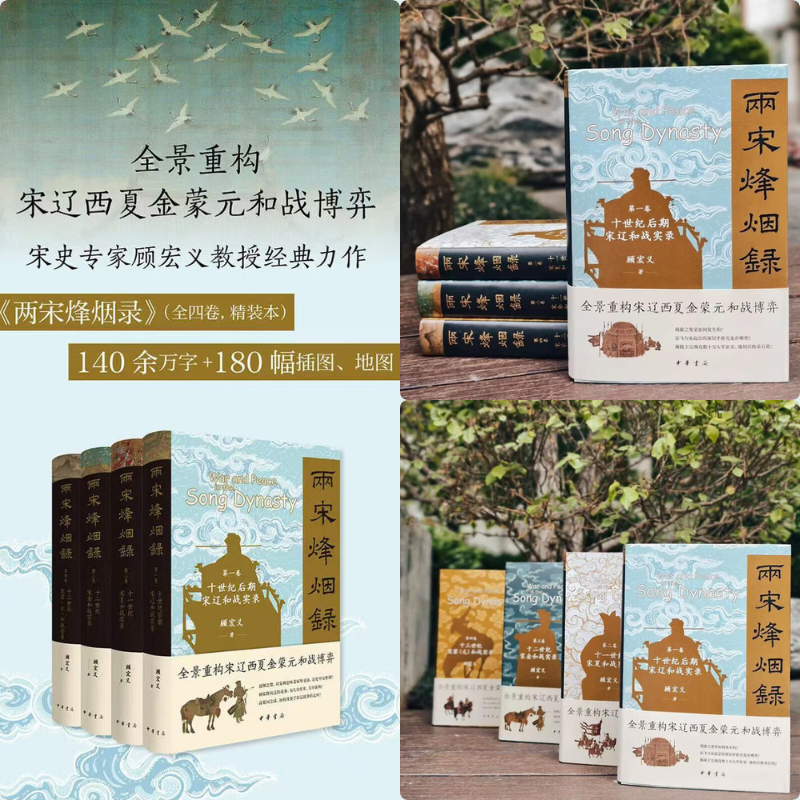

【兩宋烽烟錄】(全四卷精裝)

NT$2100

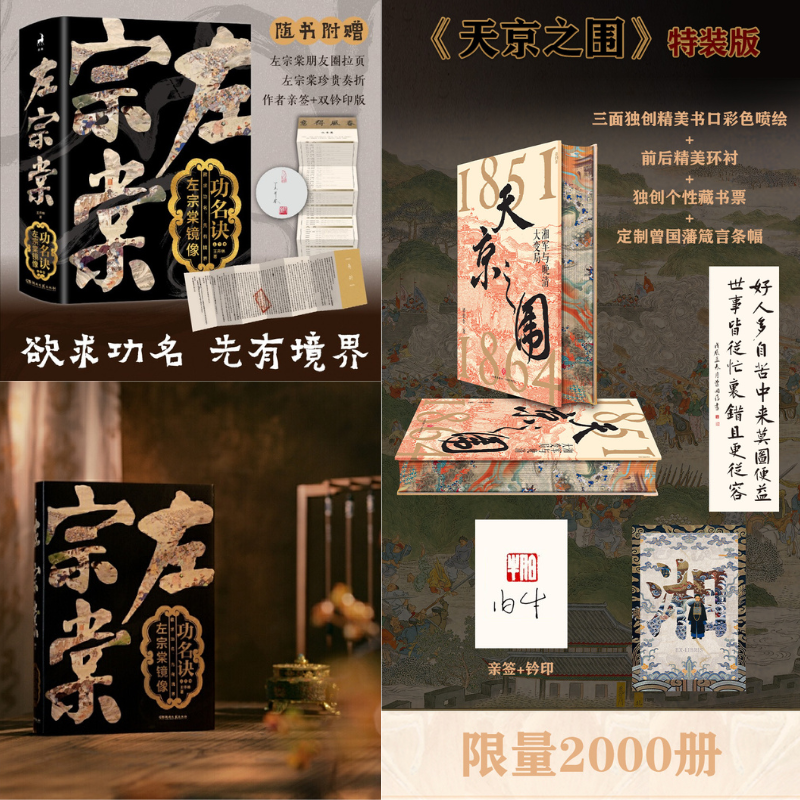

【天京之鬥+功名訣】(特裝版)

NT$2299

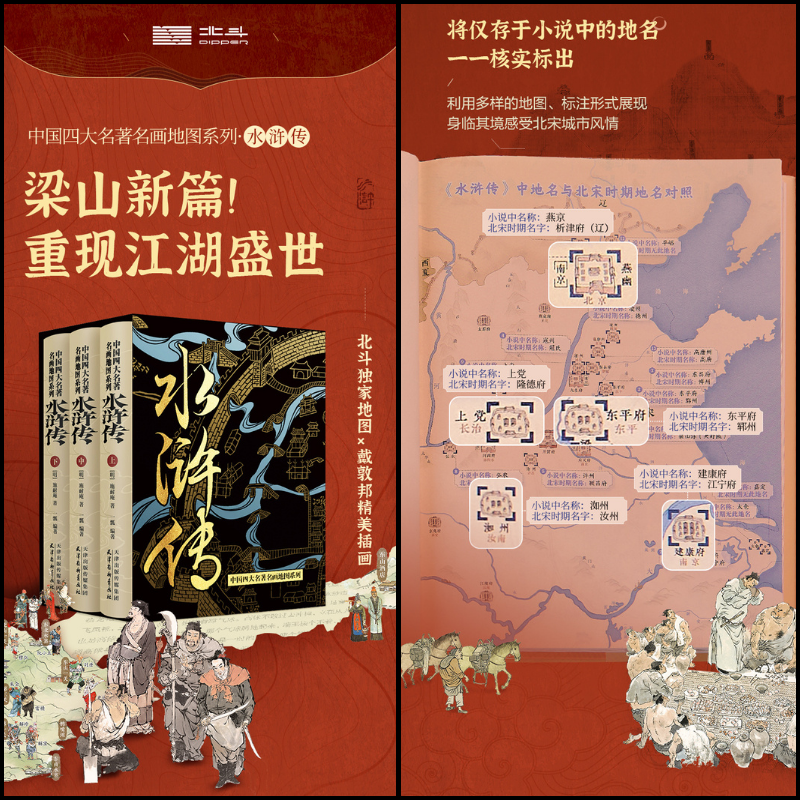

名畫地圖系列:【水滸傳】(北斗獨家地圖x戴敦邦精美插畫)

NT$2850

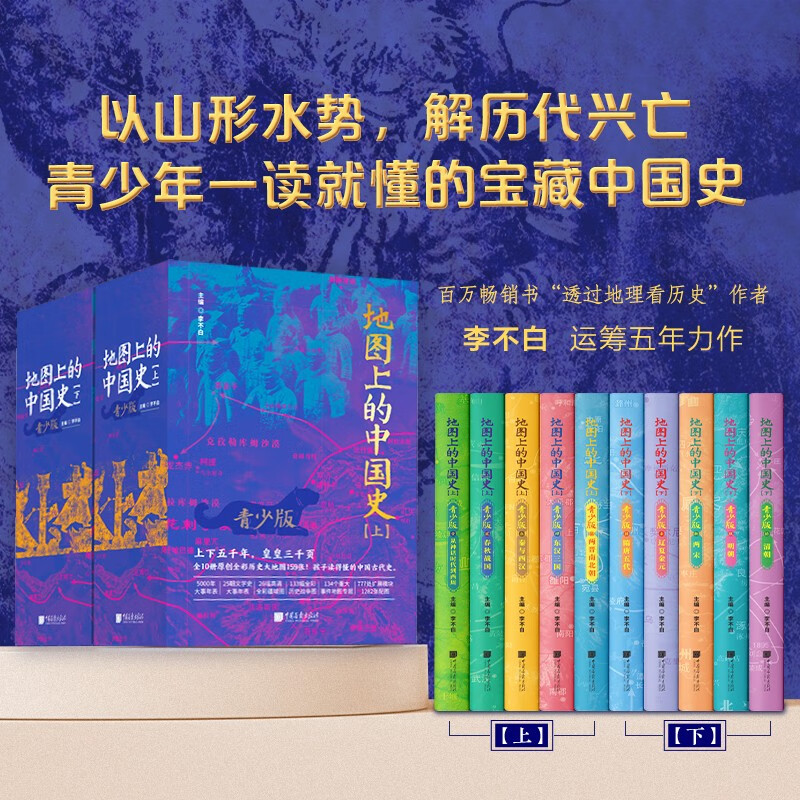

【地圖上的中國史】(上下五千年,皇皇三千頁)

NT$2599

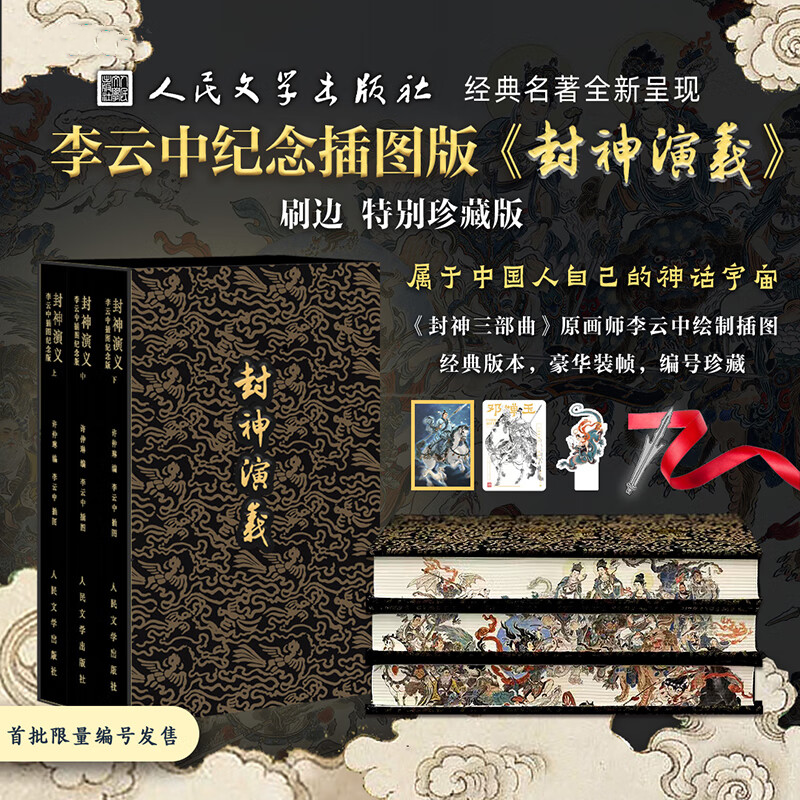

7月新書:【封神演義】(三册特裝版布面刷邊)

NT$2499

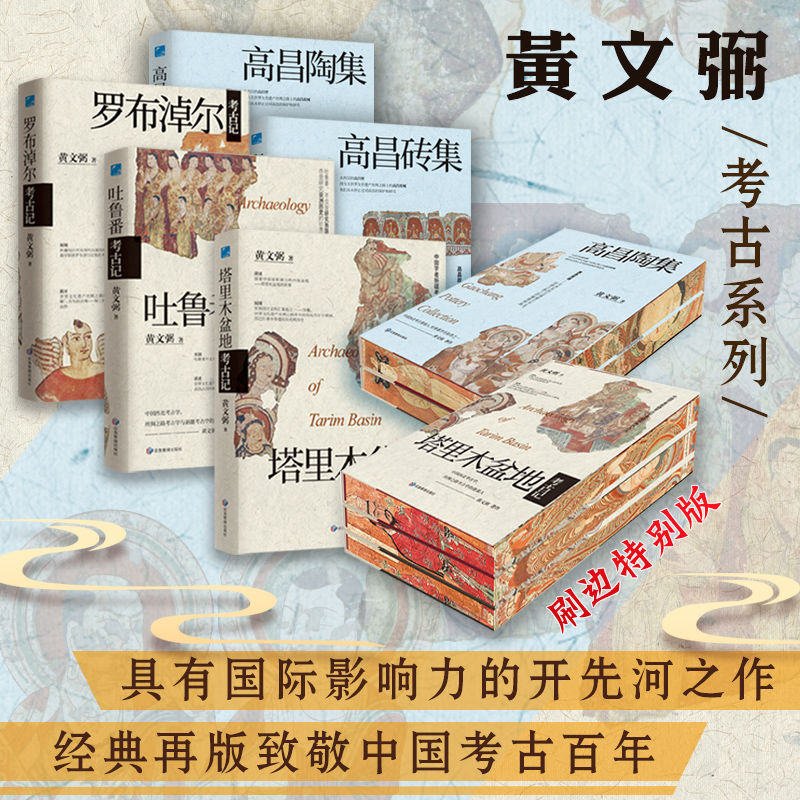

【羅布淖爾+吐魯番+塔里木盆地+高昌陶集上下册】

NT$2399

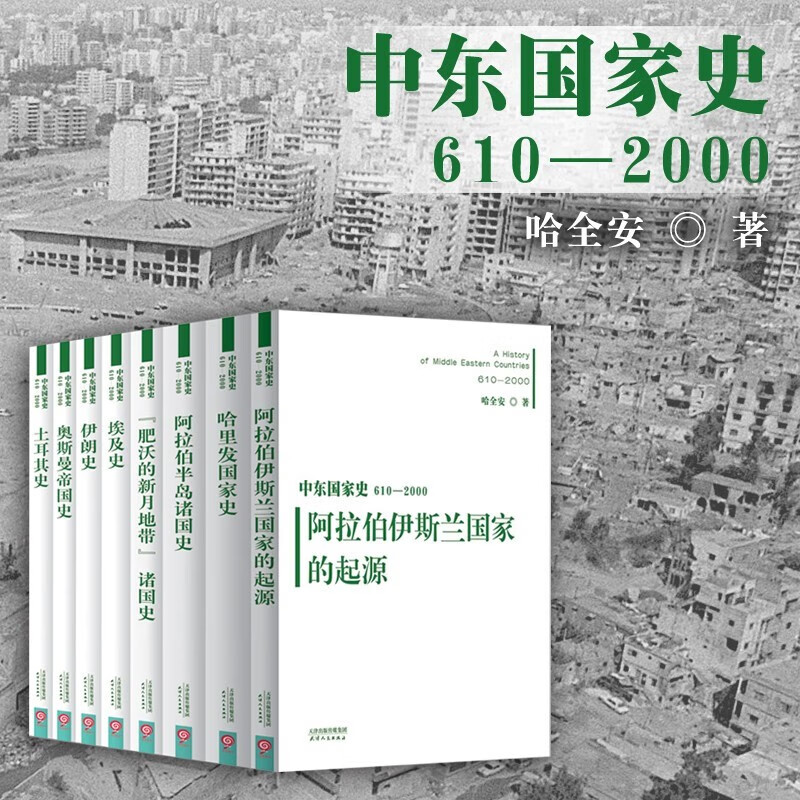

【中東國家史:610 -2000】(7册)

NT$1199

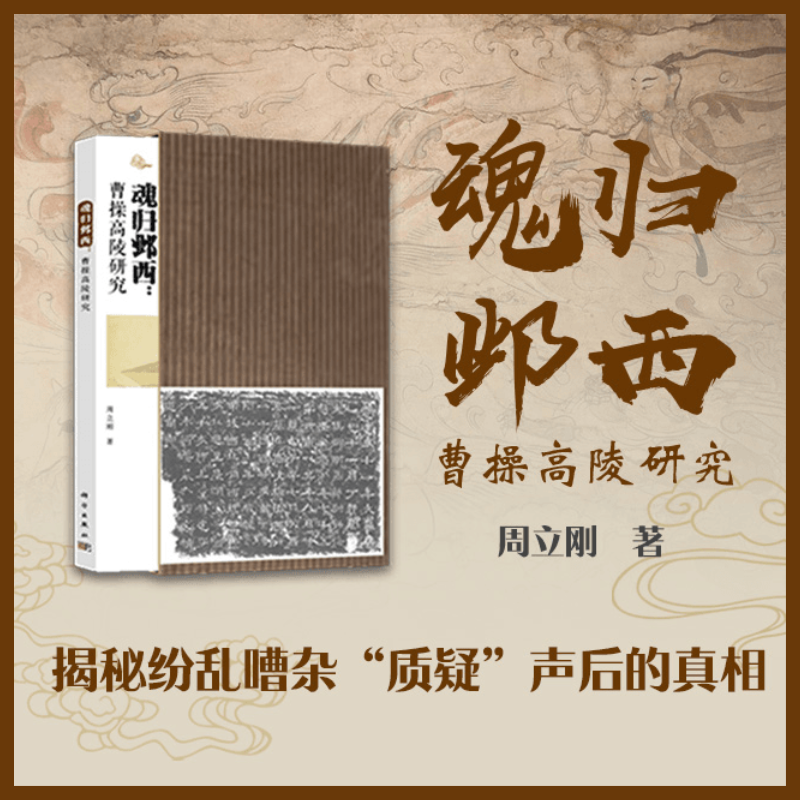

【*歸鄴西:曹操高陵研究】

NT$1899

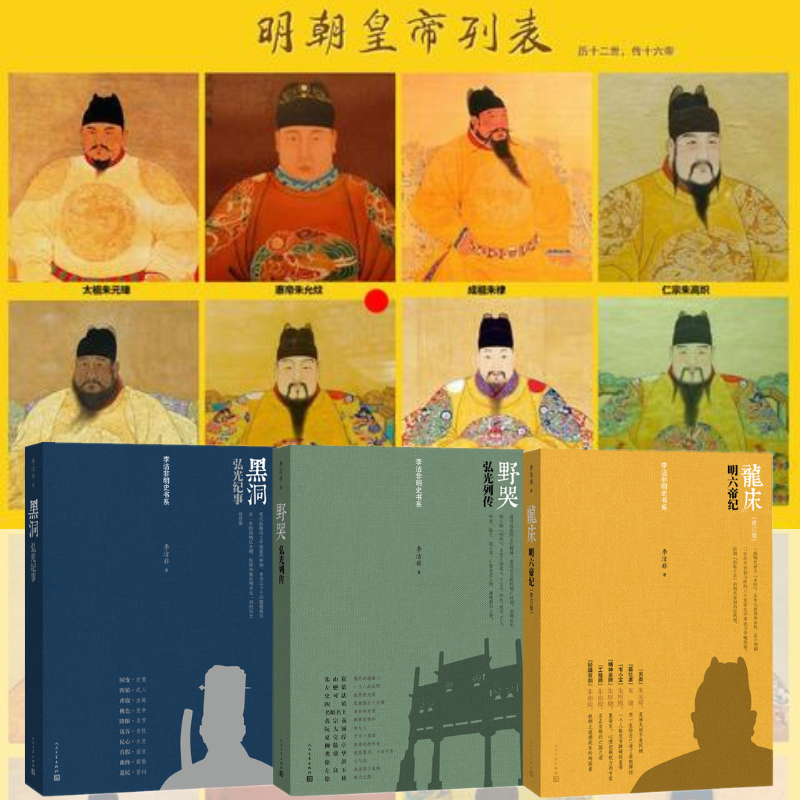

【明六帝紀】+【弘光紀事】+【弘光列傳】(李潔非明史三部曲)

NT$1750

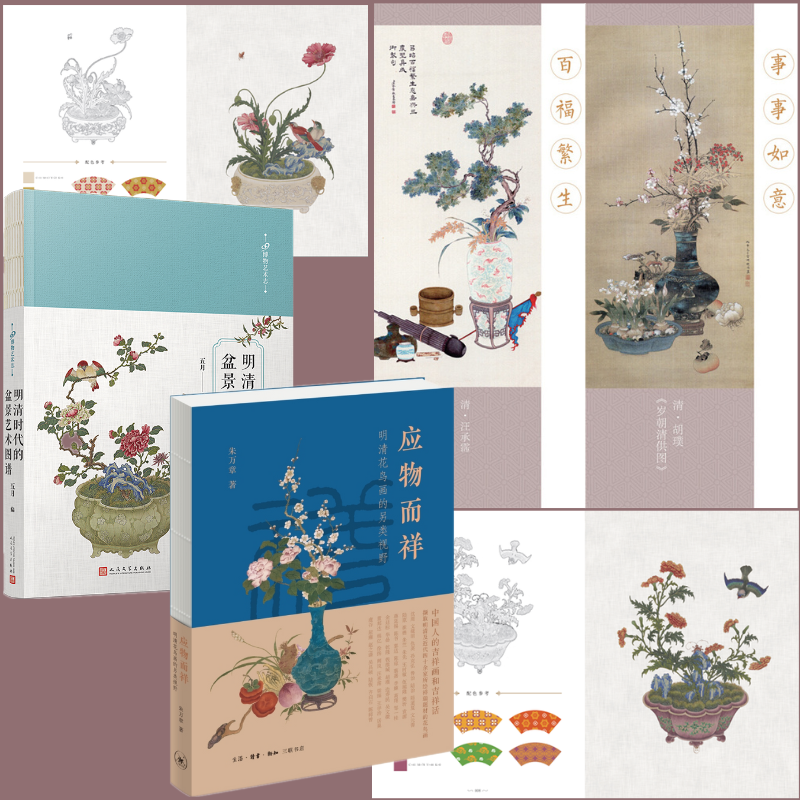

應物而祥:【明清花鳥畫的另類視野】+【明清時代的盆景藝術圖譜】

NT$1200

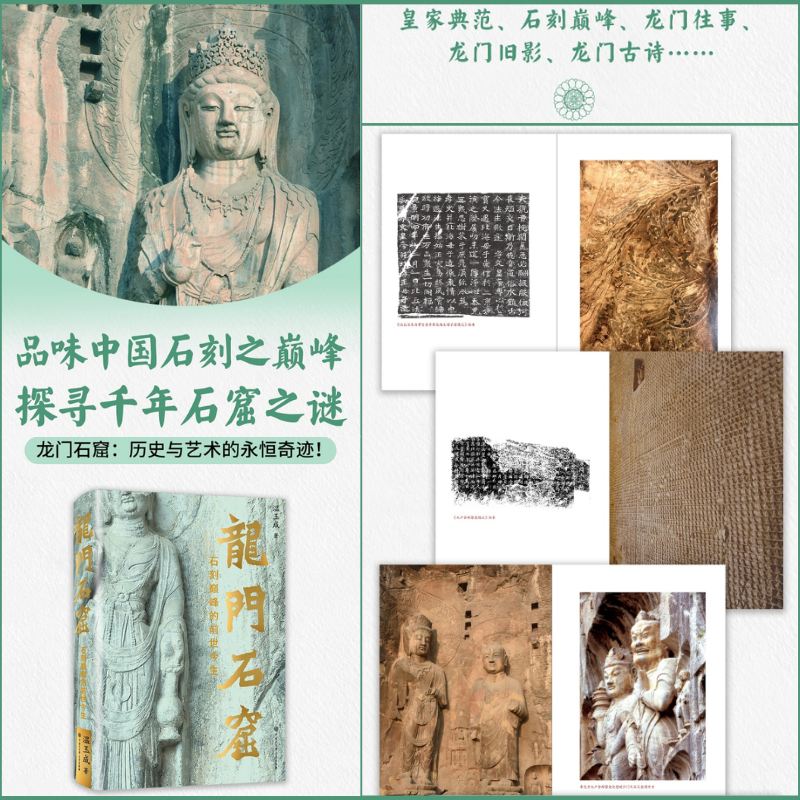

龍門石窟:【石刻巔峰的前世今生】

NT$1550

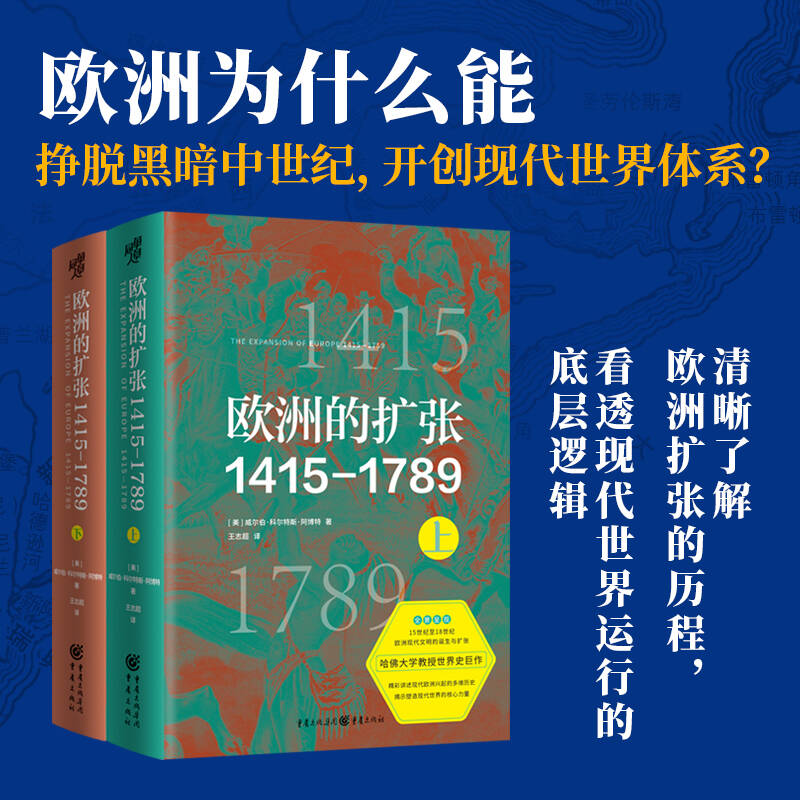

歐洲的擴張1415—1789:【現代世界的奠基】

NT$1450

【中國歷史地理綱要】(現代歷史地理學標誌性巨著)

NT$2050

萬園之園【圖說圓明園】(萬園盛世與輝煌,盡收眼底;夏宮餘輝與悲愴,唯有歎息)

NT$1499

【金瓶梅版本史】(增訂版)

NT$2999

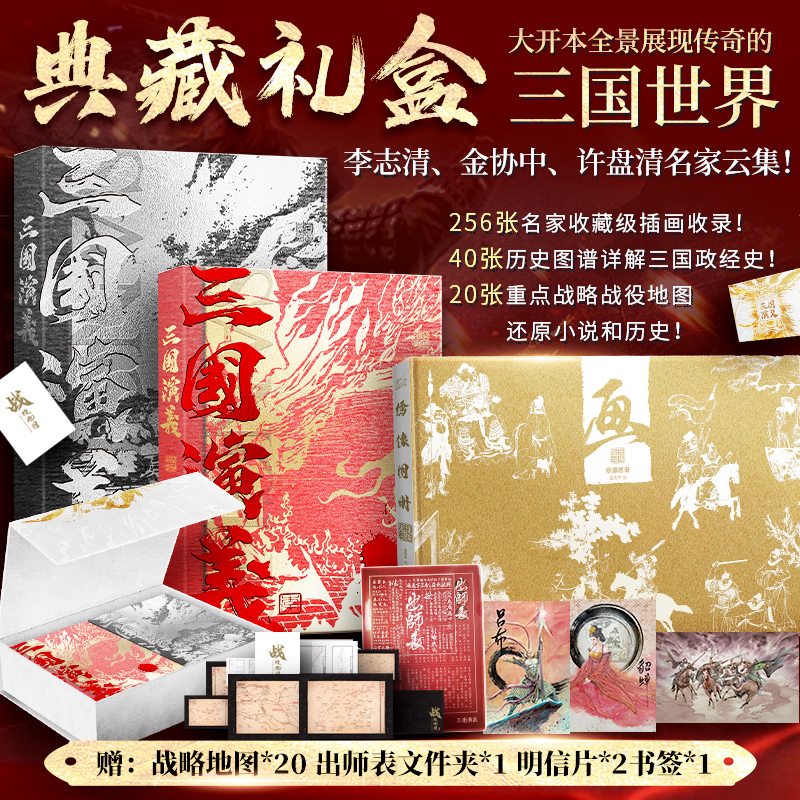

【三國演義】(典藏禮盒,全三册)

NT$1750

星漢燦爛:【中國天文五千年】+【象天法地】

NT$1599

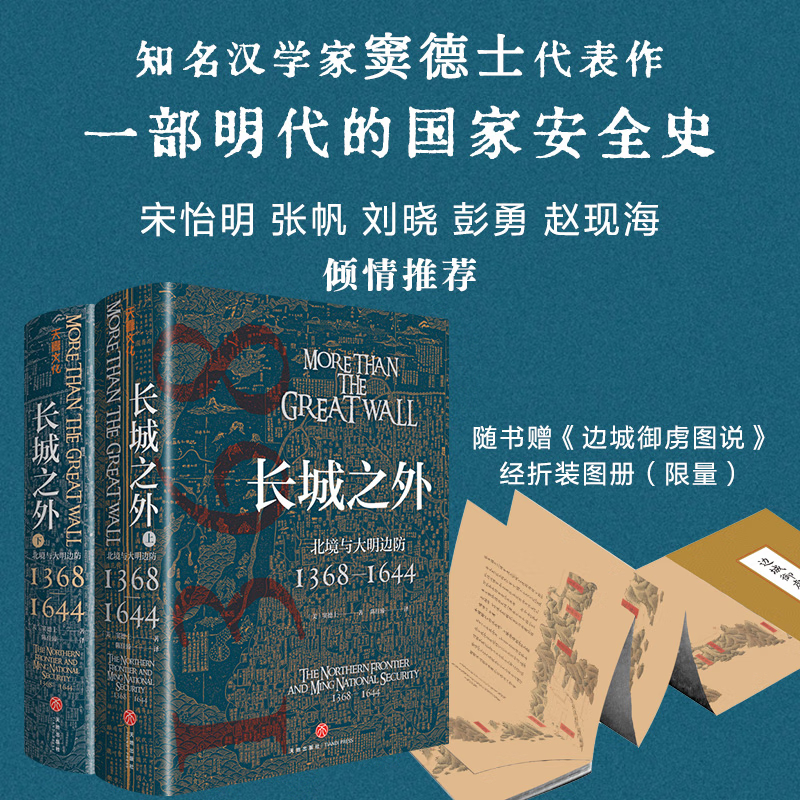

開年重磅出版:長城之外【北境與大明邊防1368—1644】(附贈《邊城禦虜圖說》經折裝圖冊)

NT$1699

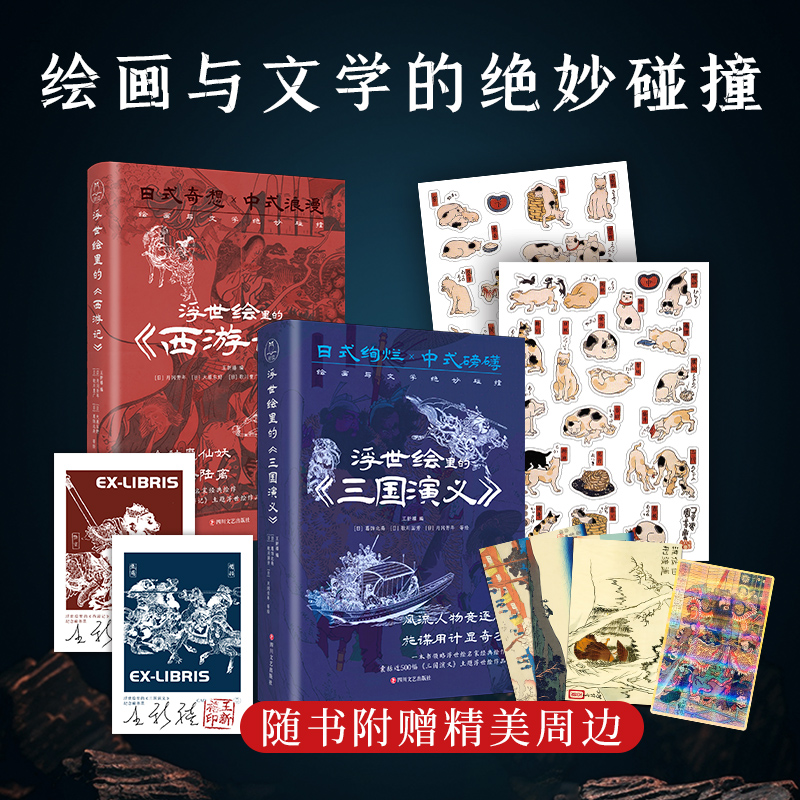

2024重磅出版:浮世繪裏的中國文學【三國演義+西遊記】(套裝2册)

NT$2650

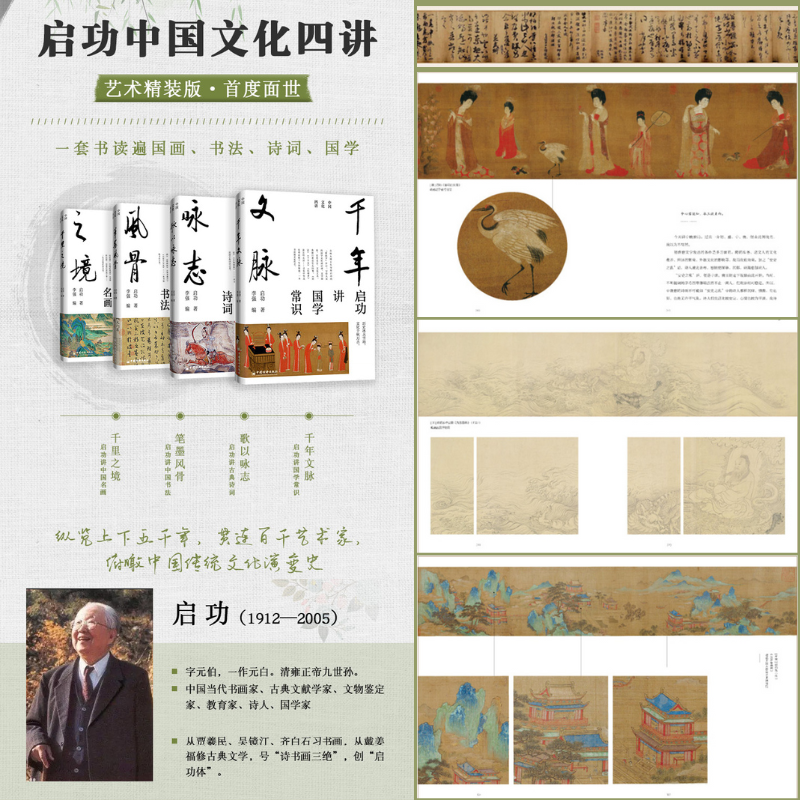

2024重磅新品:【千里之境】+【筆墨風骨】+【歌以詠志】+【千年文脈】